Mongreville, Jérôme. Photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1983-2024.

- inventaire topographique

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

communauté de communes Arbois Poligny Salins-les-Bains

-

Commune

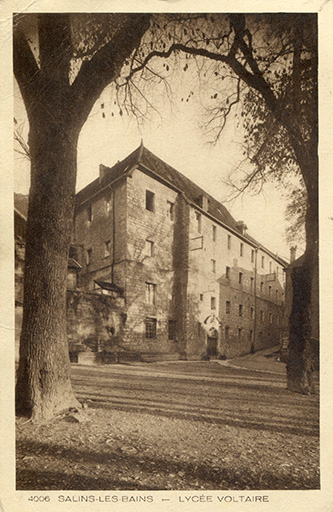

Salins-les-Bains

-

Adresse

9 rue des Claristes

-

Cadastre

1831

J

823-825

;

2023

AP

320, 476-477

-

Précisions

-

Dénominationscouvent, caserne

-

Genrede clarisses

-

Parties constituantes non étudiéesterrasse en terre-plein, cour

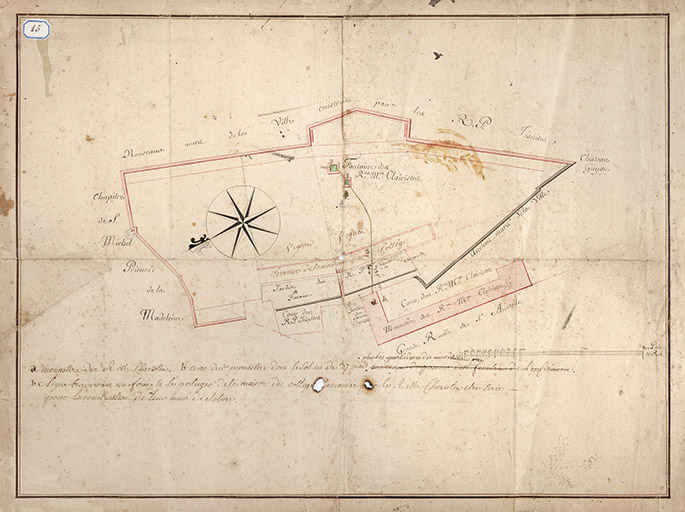

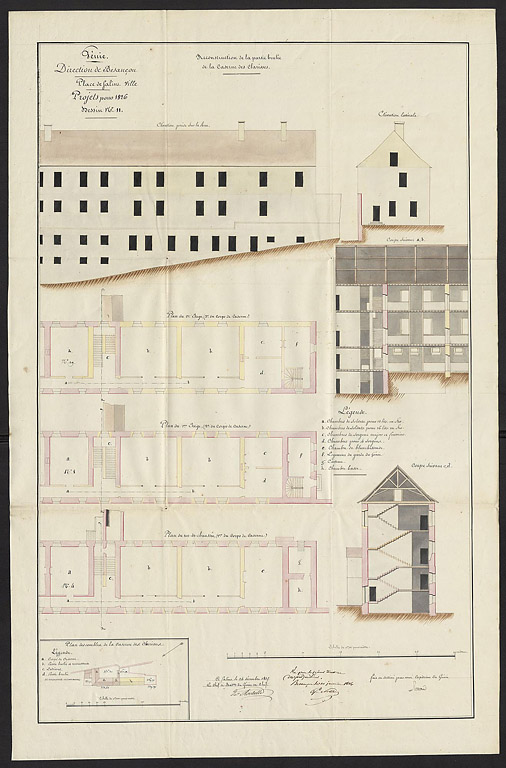

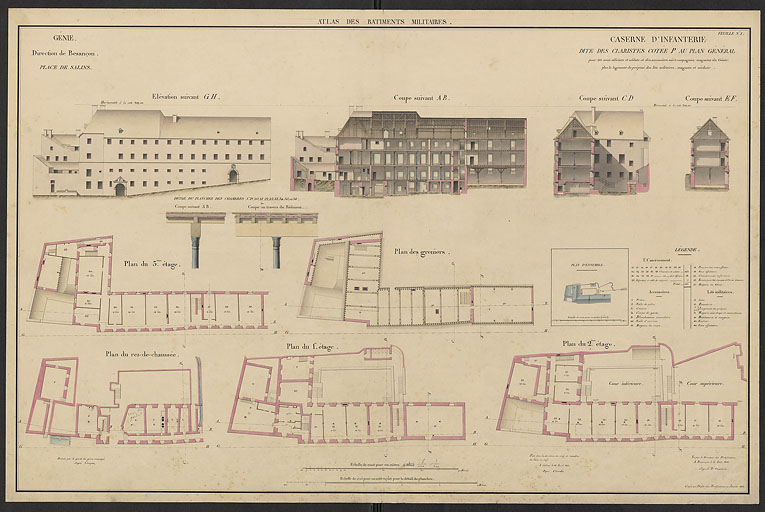

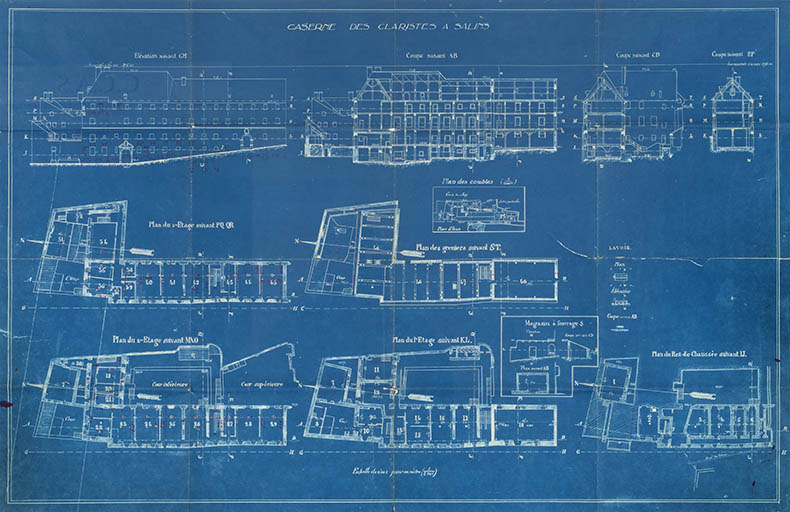

En juin 1638, Poligny étant menacée par les troupes françaises, les clarisses de la ville se réfugient à Salins. D’abord réparties dans les couvents des carmélites, des tiercelines et des ursulines, elles s’installent peu après (officiellement le 4 mars 1639) dans le prieuré bénédictin de sainte Madelaine. Situé en dessous de l’église collégiale Saint-Michel, cet établissement, propriété des carmélites, est alors à l’abandon. En 1643, Philippe IV, roi d’Espagne, accorde aux clarisses l’autorisation de résider à Salins en attendant la reconstruction de leur couvent de Poligny. A partir de 1644, les demandes pour prendre le voile chez les clarisses affluent, mais le magistrat de la ville ne leur a toujours pas formellement accordé l’autorisation de s’établir à Salins. Une nouvelle demande d’installation adressée à la ville en 1647 reste sans réponse. En 1655, Bénigne Rousselet, veuve de Pierre Fournasse, donne 3000 livres aux clarisses de Salins pour acheter une maison afin d’y établir un couvent, ainsi qu’un domaine à Chaux-sur-Champagny. En juin 1656, le gouverneur de la province, Claude de Bauffremont, obtient enfin la " réception " des clarisses à Salins. Le 8 juin 1658, celles-ci achètent à Nicolas Louis Guerche de Grozon (ou la famille d’Andelot, selon les sources) une " maison située derrière l’église Saint-Jean-Baptiste avec le jardin et le verger qui se prolongeait en terrasse jusqu’aux murailles de la ville ". D’après l’historien salinois Edouard Toubin, cette maison aurait appartenu en 1391 à Jean le Louvet, de Saint-Anne, et à sa femme Jacquette de Scey, puis vers 1422 à Jacques Mouchet, seigneur de Château-Rouillaud. Le couvent est construit dans la décennie 1660 à l’emplacement de cette demeure, visible sur le tableau de la ville peint par Nicolas Richard (2e quart du 17e siècle). Les travaux semblent s’achever à l’été 1669 ; la chapelle aurait été consacrée le 15 juin 1670. Dans le dénombrement des habitants de la ville en 1687, l’établissement compte " 24 mères de Sainte-Claire ". En 1792, au moment de la vente du couvent comme bien national, 26 religieuses y sont encore présentes. La ville achète les bâtiments conventuels au début du 19e siècle, qu’elle transforme en caserne d’infanterie (aménagement de casernement, ou chambrées, entre 1814 et 1817). C’est à ce moment qu’apparaît l’appellation " claristes ", pour clarisses, qui sera utilisée pour baptiser la rue montant à l’église Saint-Anatoile (la mention Clairistes apparaît déjà sur un plan de la fin du 18e siècle). En 1818, le département de la Guerre reprend les fortifications (remparts, tours, terrains et bâtiments militaires) qu’il avait cédé à la ville en 1811. La chapelle n'apparaît déjà plus sur le plan cadastral napoléonien (1831). L'extrémité sud du bâtiment est touchée par l’incendie de juillet 1825. Deux plans datés de 1837 et 1839 portent la mention " bâtiment en construction ". Il semble que l'administration militaire ait tardé à reconstruire cette partie du bâtiment, hésitant à maintenir une garnison à Salins. La délibération du 10 aôut 1843 précise que la ville " a reconstruit à ses frais la partie incendiée de la caserne, cela sur la promesse faite les 7 et 16 janvier 1837, par M. le ministre de la Guerre d'y maintenir une garnison permanente. La reconstruction de la caserne fut achevée en 1839 ". Le rez-de-chaussée du couvent a pu être conservé, seuls ont été reconstruits les deux étages, sur cinq travées. Un plan du Génie de 1851 stipule que la caserne est prévue pour 261 sous-officiers et soldats [...] soit trois compagnies. Le projet prévoit la mise en place de colonnes en fonte pour renforcer les planchers. Le plan inclut l'extrémité nord du bâtiment, attenante au collège, qui abrite une cave et un magasin, et qui disparaît au début du 20e siècle. La caserne est renommée caserne Cler dans le dernier quart du 19e siècle, du nom d’un général salinois mort lors de guerre de Crimée en 1859. Des plans d’aménagement des locaux datés de 1906-1908 attestent que la caserne n’est plus en service à cette date. Dans les années 1960-1970, le bâtiment a accueilli la bibliothèque municipale et des salles d’activité de la MJC. Elle abrite aujourd’hui le fonds ancien de la bibliothèque.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 17e siècle , daté par source, daté par travaux historiques

- Secondaire : 2e quart 19e siècle , daté par source

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Cler Jean Joseph Gustavepersonnage célèbre attribution par sourceCler Jean Joseph GustaveCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Jean Joseph Gustave Cler est né le 10 décembre 1814 à Salins. Fils d'un employé des salines, il commence ses études au collège de Salins et est admis en 1832 à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Promu lieutenant-colonel à Lyon en 1852, puis général de brigade en 1855, il meurt en 1859 à la bataille de Magenta (Guerre de Crimée). Une statue en pied, due au sculpteur jurassien Jean-Joseph Perraud, a été inaugurée le 25 août 1865 sur la place de l'hôtel de ville (place des Alliés).

-

Personnalité :

Le bâtiment suit un plan en L, le long pan étant construit parallèlement à la rue des Claristes. Un décrochement de la façade au nord plaide pour une adaptation partielle au bâti précédent. Le bâtiment est construit en moellon de calcaire, partiellement enduit, et est couvert de toits à longs pans en tuile plate. Il présente trois étages carrés en bas de la rue, et deux dans le haut. Côté est, deux cours ont été aménagées, reliées par des escaliers extérieurs. Au nord de la façade antérieure, la porte principale couverte d'un arc en plein-cintre est surmontée d'un fronton curviligne interrompu par une niche, voûtée en cul de four et imitant une coquille Saint-Jacques. Une niche du même modèle surmonte la porte sud de cette façade, qui est couverte d'un arc en plein-cintre dont la clef est ornée d'une volute.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitstuile plate

-

Étages3 étages carrés

-

Couvertures

- toit à longs pans

- appentis

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Protections

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Musée de la Grande Saline, Salins-les-Bains

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales du Jura, Montmorot

Archives départementales du Jura. Cadastre de la commune de Salins-les-Bains. [1831-1954].

- Atlas parcellaire (1831) : 3 P plan 6599 (tableau d'assemblage), 3 P plan 5566-5610 (feuilles)

- État de section (1832) : 3 P 3604

- Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties (à partir de 1832) : 3 P 3605 (récapitulatif), 3 P 3606 (folio 1 à 600), 3 P 3607 (folio 601 à 1338), 3 P 3608 (folio 1341 à 2019), 3 P 3609 (folio 2020-2679)

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1882) : 3 P 3610, 3 P 3611

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1911) : 3 P 3912 (folio 1 à 920), 3 P 3913 (folio 921 à 1285)

- Matrices cadastrales des propriétés non bâties (fin du 19e siècle-milieu du 20e siècle) : 3 P 3614-3622

-

Archives départementales du Jura, Montmorot : 1 Qp 81

Archives départementales du Jura. 1 Qp 81. Inventaire des biens ecclésiastiques dans la commune de Salins (1790-an II).

Couvent des Clarisses (1790) -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : MS 380 I-VII

Les Annales de la Ville de Salins, ancienne Capitale du Comté de Bourgogne, depuis son origine jusqu'en 1800 par l'Abbé Robin, 6 tomes.

Tome 6, p. 41 : Dénombrement des habitants de salins (1687). -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 388

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains. Ms 388 : Les églises de Salins.

p. 204-205. -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 50H

Archives départementales du Jura, Montmorot. 50H : monastère des clarisses de Salins (16e-18e siècles).

-

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 383

Fonds ancien, Salins-les-Bains. Ms 383. Notes sur Salins extraites des Archives du Jura et de celles de la ville de Salins, par Edouard Toubin, s.d. [fin 19e ou début 20e siècle], 359 p.

p. 283 -

Archives municipales, Salins-les-Bains : ACS 18-61

Archives municipales, Salins-les-Bains. Registres des délibérations du conseil municipal 18-61 (1790-1982)

43. 10/08/1843 -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 387/2

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 387/2. Rues et maisons de Salins, s.d.

p. 54

Bibliographie

-

Bizouard, J. Th. abbé. Histoire de Sainte Colette et des Clarisses en Bourgogne. Besançon : Paul Jacquin, 1890.

-

Hours, Henri. Religieuses et laïcs en Franche-Comté : les clarisses de Poligny et de Salins aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans : Sainte-Claire d’Assise et sa postérité. Actes du colloque international organisé à l'occasion du VIIIe centenaire de Sainte-Claire - UNESCO (29 sept.-1er oct. 1994), 1994.

p. 265-286 -

La semaine religieuse du diocèse de Saint-Claude.

1890 : p. 28-30 ; p. 43-46 ; p. 59-62 ; p. 75-78 ; p. 90-94 -

Rousset, Alphonse. Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent : département du Jura. Tome VI : [Salins-Saint-Ylie]. - Paris : F.E.R.N., Guénégaud, 1969. 594 p. ; 20 cm. Fac-similé de l'édition de Besançon : Bintot, 1858.

p. 529 -

Trevillers, J. de. Sequania monastica. S.d. [1950].

p.195

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-