Moyen-Âge

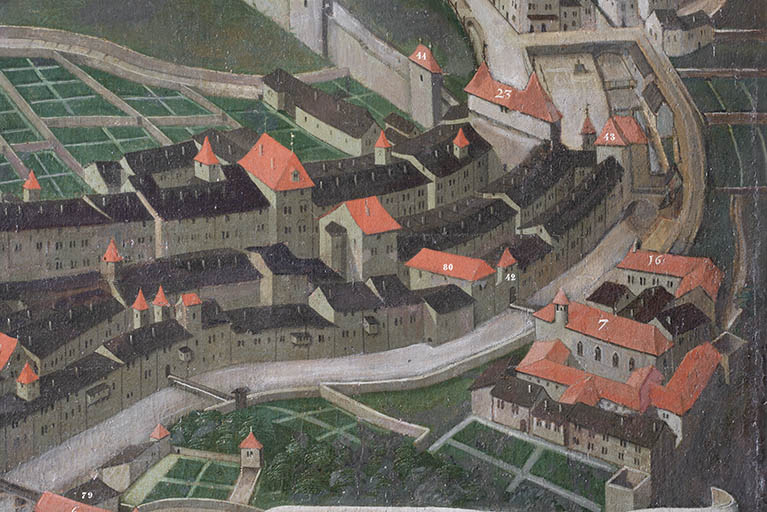

Le couvent des frères mineurs de Salins, communément dit des Cordeliers, est fondé en 1230 à l’initiative de Jean 1er de Chalon, sire de Salins et comte de Chalon et d’Auxonne. Sa construction s’échelonne entre 1230 et le milieu du 14e siècle. Etabli sur la rive gauche de la Furieuse, en dehors du mur d’enceinte, il bénéficie des libéralités des comtes de Bourgogne et de la famille de Chalon. La première dotation est attestée en 1252, lorsque Jean de Chalon verse " 100 livres estevenantes pour distribuer aux pauvres et autres œuvres ". En 1259, il dote le couvent d’une rente hebdomadaire de quatre livres à prendre sur son " puis de Salins ". L’abside orientale de l’église devient, jusqu’à fin du 14e siècle, le lieu d’inhumation de la famille de Chalon, et aussi des seigneurs de Vaulgrenant. Certaines de ces sépultures seront décrites ou dessinées par Jules Chifflet au milieu du 17e siècle. En 1414, la municipalité légifère sur le financement d’une fortification propre au couvent. En 1439, les travaux ne sont pas achevés puisque le duc de Bourgogne enjoint les habitants à apporter leur participation financière pour poursuivre les travaux. Deux tours quadrangulaires figurent à l’ouest du monastère sur la vue cavalière de Nicolas Richard (2e quart du 17e siècle). Le nombre de religieux passe de 29 en 1321 à 40 en 1472. En 1493, le couvent est gravement endommagé par l’artillerie française qui occupe le château de Bracon, situé en hauteur, 250 mètres plus au sud. L’empereur Maximilien fournira des subsides pour rétablir l’établissement.

Epoque moderne

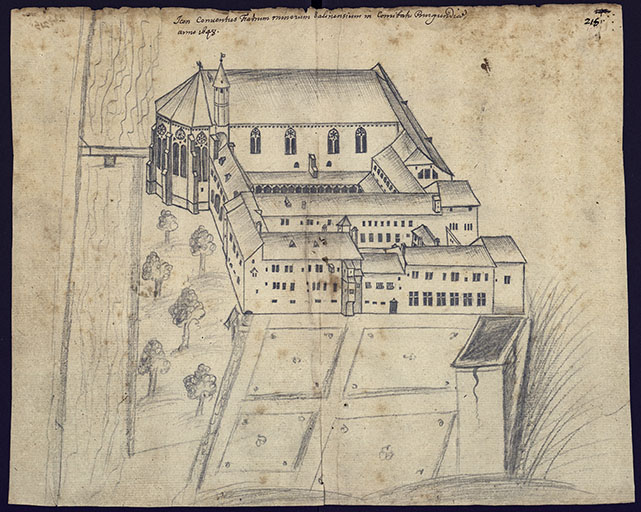

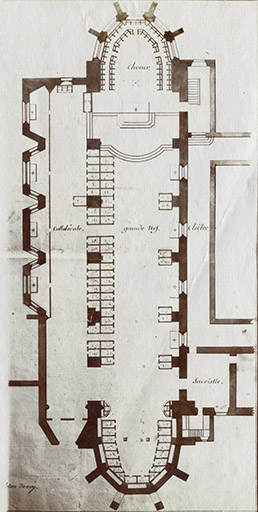

Différentes confréries sont établies dans le couvent à partir du 15e siècle : confrérie de Saint-Claude en 1434 (pour lequel un autel est construit dans la cour du cloître), de Saint-Yves en 1572, et de Saint-Michel et Saint-Hubert, approuvées en 1581 et 1583. Il est écrit qu’une nouvelle abside est construite à l’ouest de la nef en 1530, afin de mettre le chœur à l’abri des crues fréquentes de la Furieuse. Or d’après la vue cavalière dressée en 1648 (manuscrit Chiflet 44) et le tableau de Nicolas Richard, l’abside n’y figure pas. Dans ses Notes sur Salins […], l’historien salinois Edouard Toubin avance que " le 4 avril 1713, on pose encore la première pierre d’un cul de lampe où était la grande porte qui tombe en ruine ". Cette mention fait vraisemblablement référence à l’abside occidentale qui figure sur un plan de l’église, non daté mais certainement du 18e siècle, et où les deux chœurs apparaissent.

Description du couvent d’après les dessins et notes prises par Jule Chifflet en 1648, compilés par Jules Gauthier, archiviste (1896).

L’église comprend deux nefs de largeur et de hauteur inégales, séparées par une rangée de cinq piliers rectangulaires, communiquant par cinq arcades en tiers point. Elle compte sept travées et est flanquée à l’est et à l’ouest de deux chevets (absides pentagonales). Le chevet occidental, prolongeant l’édifice de sept mètres, est exhaussé d’un mètre par rapport au niveau de la nef. La longueur totale (dans œuvre) est de 52 m, pour une largeur de 8,70 m, avec une hauteur sous clef de 13 mètres. En 1646, la nef abrite sept autels : le maître autel, consacré à Notre-Dame et à saint Georges, et ceux consacrés à saint François et à sainte Croix (auparavant Chalon d’Arlay), à Bonaventure (auparavant saint Paul, puis des Usier), à sainte Anne, à l’Annonciation (anciennement Merceret), à la Sainte Trinité et à l’Immaculée Conception.

Les deux vaisseaux sont éclairés par quatre fenêtres de chaque côté. L’abside orientale est éclairée par sept baies garnies de vitraux. Le collatéral sud mesure cinq mètres de largeur pour une longueur de 40 m et une hauteur de huit à neuf m. Il abrite un autel dédié à la Trinité, Notre-Dame, Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi que quatre chapelles contre le mur sud.

Au nord de l’église se trouvent le cloître et la salle capitulaire, construites au 14e siècle, ainsi que le réfectoire, la bibliothèque, et à l’étage les cellules des religieux. Les allées du cloître, couvertes d’une charpente en appentis, mesurent 28 mètres de longueur. Elles sont ouvertes sur la cour par des arcatures triples trilobées, avec colonnettes reposant sur un bahut à hauteur d’appui. Cet ensemble de bâtiments est flanqué au nord de deux cours entourées de bâtiments à deux étages, où se situe la porterie. Dans la partie orientale de ce bâtiment se trouve une salle couverte de six croisées de pierre, où se tenaient les Etats généraux de la province (quand ils se tenaient à Salins).

Disparition du couvent

L’effectif du monastère passe de 22 personnes (prêtres et laïcs) en 1687 à six moines et un frère lai en 1790. A la Révolution française, les statues et sépultures de l'église sont détruites. En 1790, le couvent possède des jardins et des vignes à Salins, trois pièces de terre à Bracon et à Ecleux, un domaine à Thésy, et des vignes, une maison et un jardin à Montigny. L’ensemble des biens loués rapporte annuellement 1944 livres. L’inventaire dressé en 1790 décrit les biens contenus dans la sacristie, les deux réfectoires, la chambre du vigneron, la chambre du clerc, la cuverie et les chambres (quatre non habitées). Dans la nef principale de l’église sont citées les chapelles Saint-Hubert, Saint-Michel, Saint-Antoine et de la Conception, ainsi que 140 chaises marquées SF. Dans la " petite nef " sont mentionnées les chapelles Notre-Dame de Pitié, de la Nativité, Sainte-Anne et Saint-Joseph. La bibliothèque possède encore " 1990 volumes, un ancien tabernacle, deux coffres, un devant d’autel en toile peinte, une basse sans cordes et une presse pour la reliure ". 90 tableaux, dont un de belle facture représentant l’Adoration des Mages, sont présents dans le monastère. En 1793, l’église sert d’entrepôt de bois pour la garnison. Le 23 mai 1795, le jeu d'orgues et le buffet de l'église sont vendus au citoyen Jean Guillaume pour 14 253 livres. Le site est vendu le 7 juin 1796 à un dénommé Chaurand, et les bâtiments progressivement démantelés au début du 19e siècle. Le jardin dit parc des Cordeliers a été aménagé vers 1875.

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-