Mongreville, Jérôme. Photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1983-2024.

- inventaire topographique

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

communauté de communes Arbois Poligny Salins-les-Bains

-

Commune

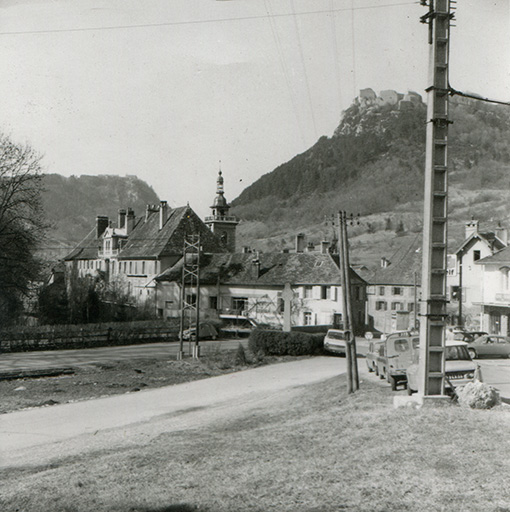

Salins-les-Bains

-

Adresse

68-76 rue Louis Pasteur

-

Cadastre

1831

E

1-14

;

2025

AR

192-201

-

Précisions

oeuvre située en partie sur la commune Bracon

-

Dénominationscouvent, église paroissiale

-

Genrede carmes déchaussés

-

VocablesSaint-Jean-Baptiste

-

Destinationssalle paroissiale

-

Parties constituantes non étudiéesterrasse en terre-plein, cour, parc

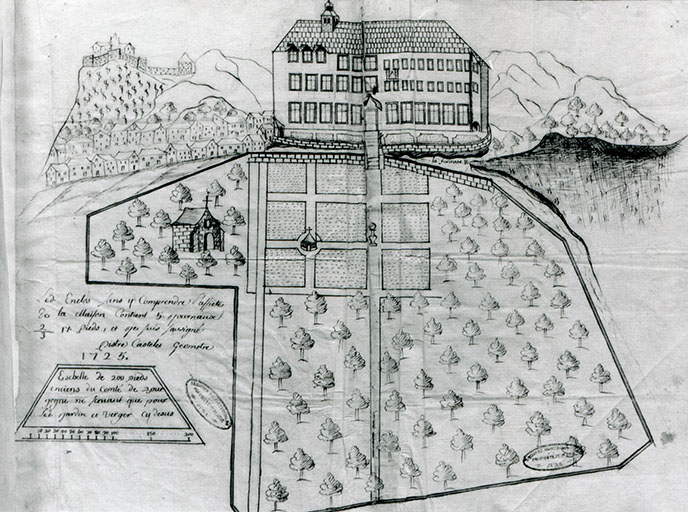

La fondation du couvent

Il semble que la première demande d’installation à Salins d’un couvent de pères carmes remonte à 1623, vraisemblablement initiée par François Girardot, seigneur de Raze et lieutenant au bailliage de Salins. Bien que soutenue par l’archiduchesse d’Autriche, la demande n’aboutit pas, faute d’accord sur les conditions matérielles de l’installation. Dans son testament (février 1625), François Girardot lègue aux R.P. carmes de Dole une rente annuelle de 200 livres et une somme d’argent pour la fondation d’un couvent à Salins. Dans le traité d’installation du 25 novembre 1625, les religieux devront rester perpétuellement dans la maison que monsieur de Saint-Mauris s’est engagé à leur donner, ils ne devront ni mendier ni quêter, directement ou indirectement, ne pas dépasser le nombre de 16 pères, ne pas acquérir d’immeubles dans un rayon de deux lieux de la ville et leurs revenus ne devront pas dépasser 2000 livres. Le 19 juin 1626, Alexandre de Saint-Mauris, seigneur de Lemuy, donne aux pères carmes une maison au faubourg Champtave, achetée en 1608 à l’abbaye du Mont-Sainte-Marie " pour y bastir une église, dresser un couvent, résider et faire les fonctions dépendantes de leur institut ". Le jour de la réception officielle de l’ordre, Hilaire de Saint-Augustin, provincial des Flandres, installe deux religieux du couvent de Dole, rejoints peu après par neuf autres pères. En mai 1627, les pères carmes achètent à Renobert Chevroton, abbé de Montbenoît, " un meix consistant en verger et chenevière où est enclose une petite chapelle située la maison appartenant aux R.P. Carmes […] au lieu dit appelé la Rochette ", situé sur la rive gauche de la Furieuse. Egalement connue sous le nom de Petit-Montbenoît, cette chapelle apparaît sur le tableau de la ville peint par Nicolas Richard (2e quart 17e siècle) avec la mention " Chapelle N.D. de Pitié " (cette mention postérieure à la réalisation du tableau). Cette même année 1627 est élu le prieur Bernard de la Croix, originaire de Salins. Les travaux de construction du couvent s'échelonnent entre 1626 et 1628 (a minima). L’église est bénie à la Saint-Joseph (19 mars) de l’année 1628, consacrée à Joseph et Thérèse. Un noviciat, également fondé en 1628, deviendra l’un des plus importants de l'ordre des carmes dans le comté de Bourgogne. La dotation du couvent est augmentée en 1630 par madame d’Andelot, veuve du chevalier Mouchet.

L’établissement est épargné par l’incendie qui ravage le faubourg Champtave en 1640, incendie ordonné par l’autorité militaire face à la menace des troupes françaises. Lors de la seconde conquête du comté de Bourgogne (1673-1674), les pères carmes s’installent en ville et achètent en 1676 la maison de Poupet. Incendié en 1674, le couvent est rétabli et la nouvelle église est consacrée le 20 août 1680 " dans des proportions plus vastes que n’étaient les édifices primitifs ". Au cours des 17e et 18e siècles, les religieux entrent en possession de nombreux biens : tuilerie à Remeton, domaines à Salins, Arbois, Ivory, Chamblay, Tavaux et Tourmont.

Au moment de la Révolution française, le couvent abrite 19 religieux. Ses biens consistent en 583 ouvrées de vignes et 25 journaux de terre, loués et rapportant annuellement 5680 livres. Vendu comme Bien national en mai 1791, l’ensemble conventuel est morcelé et cédé à Godin et consorts pour 10 000 livres.

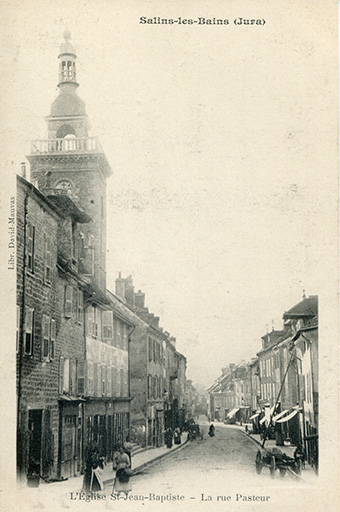

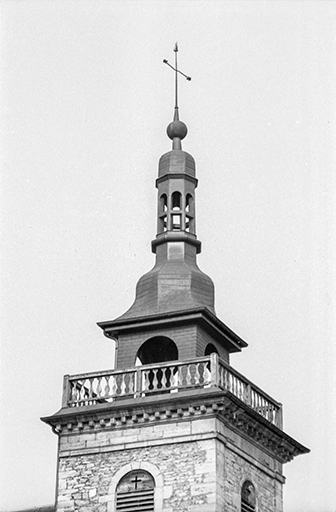

L’église

En l’an III, un groupe de citoyens rachète le lieu de culte dans l’idée d’en faire une église paroissiale. Dès 1791 émerge l’idée de garder deux paroisses à Salins : deux " églises cures " principales (Saint-Anatoile et Notre-Dame) et deux " églises succursales " (Saint-Maurice et ex-Carmes). L'église est érigée en succursale et rendue au culte en 1808 sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste. Le clocher, menaçant ruine, est partiellement reconstruit en 1830-1831. D’importants travaux de consolidation et de réparation sont menés entre 1846 et 1849. Une campagne de travaux d’un coût de 6395 francs est effectuée en 1848 sous la direction de l’architecte Bulle : les travaux sont adjugés le 2 mars 1848 à Roussey, de Salins, et réceptionnés le 22 février 1849. Un marché est passé en 1858 avec Marcellin Renard pour la confection d’un buffet d’orgue. L’instrument est attribué au facteur d’orgue Verschneider et daterait de 1863. En 1974, trois objets ont été classés au titre des Monuments historiques : un Christ en croix (16e siècle), et un calice et un ciboire en argent Thiébaud (18e siècle). L’église a été couverte au culte jusque dans les années 1990. L’église a été vidée de son mobilier par le diocèse en 2013. Elle a été cédée à un particulier en 2023.

Les bâtiments conventuels

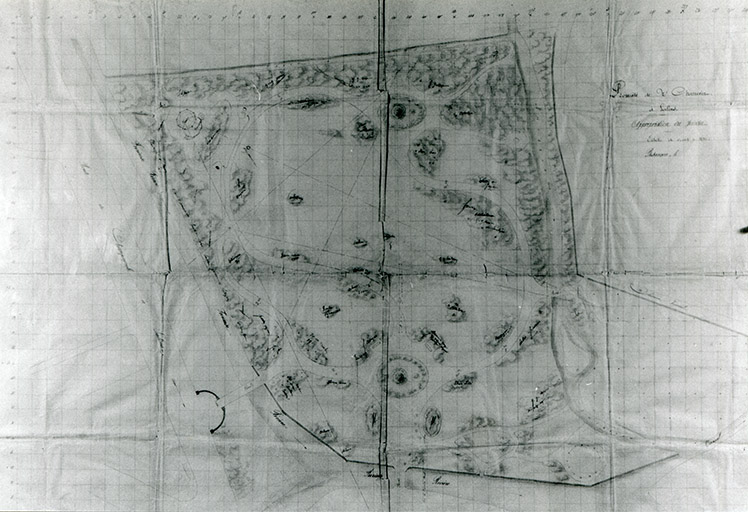

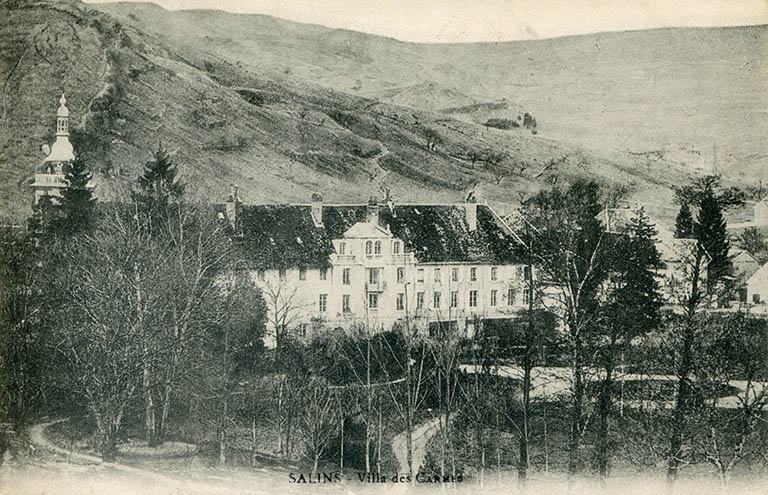

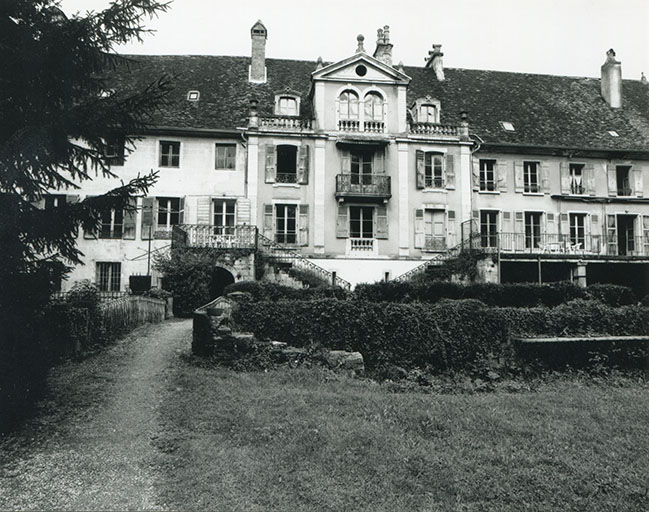

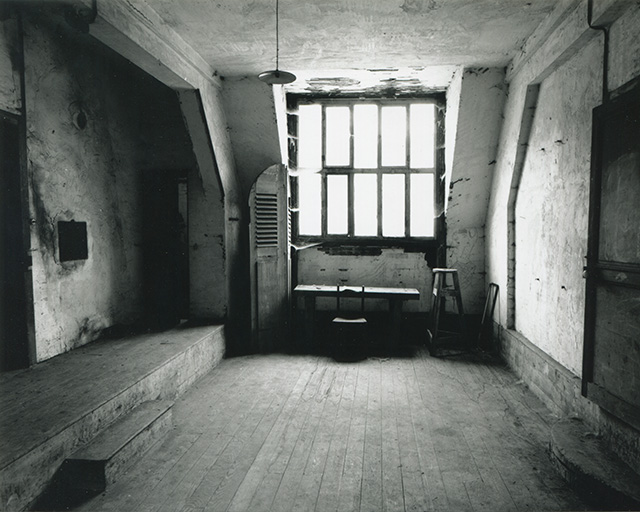

Vendus comme biens nationaux, les bâtiments du couvent sont acquis par quatre propriétaires et convertis en habitations (maisons, écuries, aisances). En 1881, la famille Chamecin, enrichie dans le commerce du bois, rachète l’ensemble des bâtiments et fait appel à l’architecte bisontin Alfred Ducat. S’il conserve le rez-de-chaussée entièrement voûté d’arêtes, l’architecte reconstruit les étages supérieurs où sont aménagés des appartements. Menés de 1881 à 1893, les travaux donnent naissance à la " villa des Carmes ", agrémentée d’un parc à l’anglaise sur la rive gauche de la Furieuse et accessible par deux passerelles. Ce périmètre, situé sur la commune de Bracon, était l'ancien " meix " acquis en 1627 par les carmes, et où se trouvait la chapelle de Petit-Montbenoît, laquelle n'apparaît déjà plus sur le plan cadastral napoléonien. En 1957, la famille Chamecin lègue ses biens à l’association diocésaine de Saint-Claude. Dans la seconde moitié du 20e siècle, la Villa des Carmes a servi de patronage. L’ensemble des bâtiments a été inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 16 février 1999. Les bâtiments sur rue comprennent aujourd'hui six immeubles occupés par des habitations. Faute d'entretien, la Villa des Carmes s'est beaucoup dégradée dans la première décennie du 21e siècle : une partie de sa toiture s'est effondrée en 2018. Le parc, situé sur la commune de Bracon, est en cours de réhabilitation.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle , daté par source, daté par travaux historiques

- Secondaire : 2e quart 19e siècle , daté par travaux historiques , (incertitude)

- Principale : 4e quart 19e siècle , daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Ducat Alfredarchitecte attribution par travaux historiquesDucat AlfredCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Alfred Ducat (1827-1898), architecte à Besançon.

-

Auteur :

Bulle Pierre Françoisarchitecte attribution par travaux historiquesBulle Pierre FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Vers-en-Montagne le 30/01/1810, il décède à Salins le 28/11/1857. Il figure dans l’Annuaire du Jura comme architecte entre 1843 et 1857, et architecte de la ville de Salins de 1843 à 1857.

-

Auteur :

Dez François Denisarchitecte attribution par sourceDez François DenisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Salins vers 1744, marié le 24/02/1772 à Jeanne Pierrette Salomon, il y décède le 23/10/1812. Arpenteur et architecte de la ville de Salins (1776), il aurait conçu en 1775 le saumoduc reliant la saline de Salins à la nouvelle saline d’Arc-et-Senans.

-

Auteur :

Les six immeubles bordant la rue sont construits en moellon de calcaire, avec enduit pour certains ; ils comprennent de un à trois étages (compte tenu de la déclivité de la rue) et sont couverts de toits à longs pans en tuile plate ou tuile mécanique. Leur rez-de-chaussée était occupé par des magasins. L’entrée du n° 74 donne accès à la grande cour, alors que celle au n°68 permettait d'accéder à la cour du cloître.

L'église

Bâtie perpendiculairement à la rue, l’église est construite en moellon de calcaire enduit et couverte d’un toit à longs pans en tuile plate, terminé à l’est par une croupe. Elle présente un plan en croix latine, à nef unique, et quatre travées, dont une pour le chœur et une dernière pour le chevet plat. Voûtée d’arêtes, la nef est ajourée par des fenêtres hautes en plein-cintre. Deux tribunes en charpente, superposées, prennent place contre le mur nord. Le bras est du transept abrite également une tribune, alors que son homologue à l’ouest accueillait l’orgue (déposé au début du 21e siècle). Reconstruite au début du 19e siècle, la tour-clocher en façade occidentale est de plan carré, en pierre de taille, ajourée d’un oculus et d’une baie en plein-cintre, et couronnée d’une corniche à modillons. Protégée par un garde-corps en bois, la terrasse supérieure porte un édicule couvert d’un toit polygonal à l’impériale, surmonté d’un lanternon couronné par une boule et une croix. Toujours sur la façade ouest, la porte centrale, en plein-cintre, est cantonnée de pilastres supportant un entablement. Celui-ci est surmonté par un fronton curviligne interrompu par une niche flanquée de volutes, couronnée d'un motif sculpté non identifiable. Cette porte, dont les huisseries semblent contemporaines à la construction, est flanquée de deux portes piétonnes latérales, également couvertes d'un arc en plein-cintre.

Le bâtiment conventuel

Partiellement ruiné, le grand bâtiment conventuel est construit en bordure de rivière, bordé à l’ouest par le chœur de l’église. De plan rectangulaire, il était desservi par deux escaliers accotés au nord. Il comprenait un rez-de-chaussée voûté d’arêtes et deux étages carrés, le tout couvert d’un toit à longs pans en tuile plate, terminée par une croupe à l’est. Les travées de la façade nord étaient irrégulières, contrairement à celles de la façade sud, remaniées par l’architecte Ducat. Cette façade sur le parc était centrée autour d’un avant-corps à trois travées, dont la travée centrale était couronnée à l’étage supérieur par deux baies géminées en plein-cintre, surmontées d’un fronton triangulaire. Adossées à la façade, deux volées d’escalier se faisant face donnaient accès au premier étage. Côté ouest, un massif en maçonnerie formait une petite terrasse, délimitée par un garde-corps en ferronnerie.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

- calcaire pierre de taille

-

Toitstuile plate, tuile mécanique

-

Plansplan en croix latine

-

Étages2 étages carrés

-

Couvrements

- voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- appentis

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

- escalier hors-oeuvre : escalier droit en maçonnerie

-

Jardinsmassif d'arbres

-

Typologies

-

État de conservationmenacé, détruit

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablescouvent

-

Protectionsinscrit MH, 1999/02/16

-

Précisions sur la protection

Église en totalité ; bâtiment conventuel principal en totalité y compris son décor ; rez-de-chaussée voûté de l'extrémité sud du bâtiment à l'est de la cour du cloître ; parc dit clos des Carmes en totalité y compris le portail et les murs, les ponts et soutènements sur la rivière, la Furieuse

Une partie de la toiture du bâtiment conventuel, dite Villa des Carmes, s'est effondrée vers 2018.

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Musée de la Grande Saline, Salins-les-Bains

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales du Jura, Montmorot

Archives départementales du Jura. Cadastre de la commune de Salins-les-Bains. [1831-1954].

- Atlas parcellaire (1831) : 3 P plan 6599 (tableau d'assemblage), 3 P plan 5566-5610 (feuilles)

- État de section (1832) : 3 P 3604

- Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties (à partir de 1832) : 3 P 3605 (récapitulatif), 3 P 3606 (folio 1 à 600), 3 P 3607 (folio 601 à 1338), 3 P 3608 (folio 1341 à 2019), 3 P 3609 (folio 2020-2679)

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1882) : 3 P 3610, 3 P 3611

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1911) : 3 P 3912 (folio 1 à 920), 3 P 3913 (folio 921 à 1285)

- Matrices cadastrales des propriétés non bâties (fin du 19e siècle-milieu du 20e siècle) : 3 P 3614-3622

-

Archives départementales du Jura, Montmorot : 25H

Archives départementales du Jura, Montmorot : 25H couvent des Carmes déchaux de Salins

-

Archives départementales du Jura, Montmorot : 9 G

Archives départementales du Jura, Montmorot : 9G Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

-

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 414

Fonds ancien, Salins-les-Bains. Ms 414. Histoire chronologique de Salins, d’après Babey, l’abbé Robin, complétée par le capitaine Pinault, s.d. [début 20e siècle], 568 f.

f. 164-165, 169 -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 1 Qp 81

Archives départementales du Jura. 1 Qp 81. Inventaire des biens ecclésiastiques dans la commune de Salins (1790-an II).

Couvent des Carmes (1793) -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : MS 380 I-VII

Les Annales de la Ville de Salins, ancienne Capitale du Comté de Bourgogne, depuis son origine jusqu'en 1800 par l'Abbé Robin, 6 tomes.

Tome IV, p. 83-84, 87-88 ; tome VII, p. 99, 114, 117-118 -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 388

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains. Ms 388 : Les églises de Salins.

p. 89-90, 165-174 -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : MS 396

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : MS 396. Liste d'acquisition des biens nationaux par la ville (1790).

Couvent des carmes -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 383

Fonds ancien, Salins-les-Bains. Ms 383. Notes sur Salins extraites des Archives du Jura et de celles de la ville de Salins, par Edouard Toubin, s.d. [fin 19e ou début 20e siècle], 359 p.

p. 130-134 -

Archives départementales du Doubs, Besançon : ADD 93 H 1

Archives départementales du Doubs, Besançon : 93 H 1. Pièces isolées (1604-1745)

-

Archives municipales, Salins-les-Bains : 145

Archives municipales, Salins-les-Bains: 145 : Publications municipales : affiches, avis, bulletins (1790-1867)

Bibliographie

-

Claustre, Vincent. Contribution à un dictionnaire des architectes jurassiens ou ayant exercé dans le département du Jura au XIXe siècle. Lons-le-Saunier : Société d'Emulation du Jura, 2020.

p. 28, 35 -

Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, Besançon

Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, Besançon. Dossier de protection Monuments historiques : couvent des Carmes (1997).

-

Histoire de l'église Saint-Jean-Baptiste de Salins (ancien couvent des carmes), dossier réuni par Marie-Paule Renaud, 16 p., 2017.

-

Rousset, Alphonse. Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent : département du Jura. Tome VI : [Salins-Saint-Ylie]. - Paris : F.E.R.N., Guénégaud, 1969. 594 p. ; 20 cm. Fac-similé de l'édition de Besançon : Bintot, 1858.

p. 522-524

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-