Mongreville, Jérôme. Photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1983-2024.

- inventaire topographique

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

communauté de communes Arbois Poligny Salins-les-Bains

-

Commune

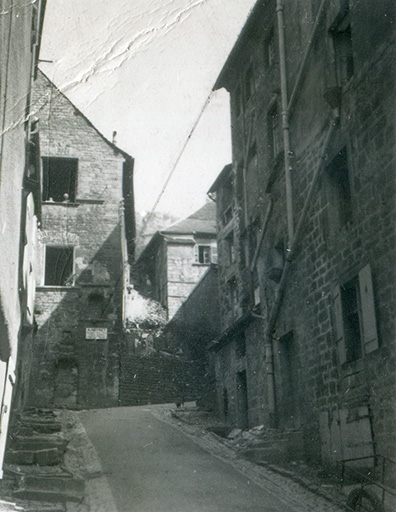

Salins-les-Bains

-

Adresse

9 rue du Temple

-

Cadastre

1831

J

344-373

;

2025

AN

176, 187

-

Précisions

-

Dénominationscouvent

-

Genrede soeurs de la Visitation

-

Parties constituantes non étudiéesterrasse en terre-plein, cour

Les débuts

L’établissement salinois est fondé en 1643 par le couvent des sœurs de la Visitation de Gray. Le traité de réception des visitandines (16 mai 1643) stipule qu’elles ne pourront être plus de 12, qu’elles ne pourront acquérir ni posséder plus de 4000 livres de revenus en immeubles, et qu’elles devront déclarer la dot apportée par chacune d’elle. Les religieuses s’installent dans diverses maisons acquises dans le Bourg-Dessous, au nord-est des halles. Les historiens du 19e siècle citent notamment celles appartenant aux familles d’Andelot et de Pontamougeard, acquises vers 1645, " et en 1655 celle qui avait appartenu à noble Guillaume David ". Une chapelle est mentionnée dès 1650, aménagée dans l'une de ces maisons. Dans la seconde moitié du 17e siècle et dans la décennie 1700, les visitandines achètent, échangent ou se font donner au moins sept maisons dans la ville. Les archives mentionnent le cas du sculpteur Claude Galezot qui, au tout début du 18e siècle, achète à Claude Joseph Marmier une maison, au profit du couvent. Ces acquisitions successives confirment le succès de l’implantation, le couvent attirant les filles " de la première noblesse du pays ". En 1687, l’établissement compte " 44 mères de la Visitation ".

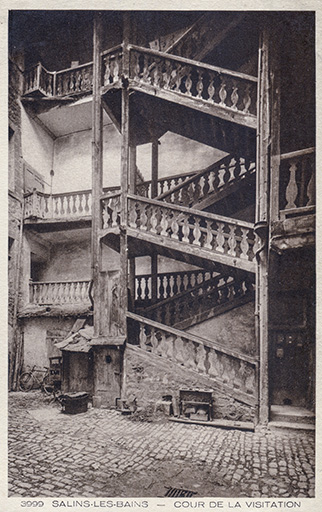

La reconstruction

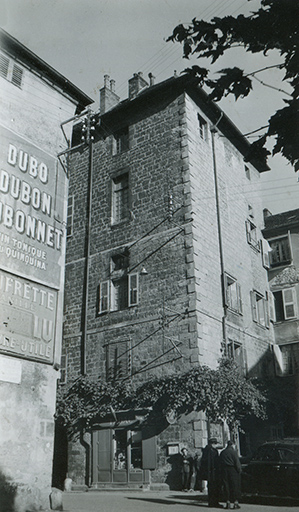

Vers 1708, les religieuses souhaitent bâtir un nouveau couvent mais la ville est réticente à leur accorder l'autorisation. D'une part l'effectif initial est passé de 12 à plus de 40 sœurs ; d'autre part, " les deux tiers de la ville étant occupés tant par les bâtiments des salines que par un grand nombre d'églises, collèges, monastères de divers ordres de l'un et l'autre sexe, hospitaux et tribunaux de justice dont les suppots jouissants du privilège d'exemption de logement des gens de guerre, tous les logements retombent sur les particuliers qui possèdent l'autre tiers de ladit. ville, et qui ont fort peu de relâche par rapport aux garnisons ordinaires, cartiers d'hyvers et estapes qui y passent continuellement ". Le magistrat Bonmarchand propose aux visitandines d'acquérir " l'église Saint-Michel avec les logements qui l'accompagnent, que les sieurs doyen et chanoines de ce chapitre leur présentent à vendre ". Le couvent est finalement construit entre 1708 et 1720 ( ?) à l'emplacement où les religieuses étaient installées. Une chapelle est bâtie à l'ouest du couvent, parallèlement à la rue du Bourg-Dessous. La présence d’un escalier en vis (appelé escalier en viorbe dans un acte notarié de 1800) dans le bâtiment supérieur, vraisemblablement antérieur (16e siècle ?), prouve que la nouvelle construction intègre des éléments anciens. Le couvent est agrandi vers 1735. Un Etat des religieuses, biens, revenus, charges et logement du monastère de la Visitation Ste Marie établit a Salins, dressé en 1768, précise que " le monastère de la Visitation a été rebâti à neuf en 1710. Et achevé en 1734 ". Dans son ouvrage intitulé Rues et maisons de Salins, Edouard Toubin signale qu’ " un bâtiment porte la date de 1736 ". Cette année-là, le magistrat de la ville se plaint de ce que les sœurs sont au nombre de 50, et qu’elles ont " fait des acquisitions immenses sous des noms d’emprunt ". En 1772, le couvent accueille " 33 religieuses, cinq converses et deux sœurs du dehors ". Il possède 102 ouvrées de vigne, 16 journaux de terre, 19 journaux de champs, quatre vergers, deux petites maisons et huit boutiques situées dans le bas du monastère. Tous ces biens sont amodiés (loués) et procurent annuellement 1479 livres de revenu. Cependant, si le total des revenus atteint 4683 livres, les charges annuelles montent à 6827 livres. Toujours en 1772, il est précisé que " les religieuses travaillent à filer les laines, chanvres et lin, et à fabriquer les étoffes et toiles pour leurs habillements ". Vendu comme bien national en 1790, le couvent compte alors 39 cellules, et l’église abrite trois autels et est ornée de onze tableaux. A cette date, l’établissement abrite encore 22 sœurs et " huit sœurs du voile blanc ", qui ont la charge de 183 messes de fondation. Après leur départ, les bâtiments servent de prison pendant la période révolutionnaire. Acquise en février 1800 (9 ventôse an VIII) par Omer Tumerel pour 3600 francs, la maison des Visitandines est revendue en juin suivant en 14 portions ou lots. Le plan levé à cette occasion mentionne la présence de quatre cours : Charretière, de la Citerne, de la Fontaine et des Pensionnaires. Outre des logements, les lieux sont occupés au 19e siècle par des boutiques (sur la rue), des ateliers et une école maternelle, établie en 1849. Qualifiée de salle d’asile, elle est dirigée en 1858 par Melle Babey et accueille 115 enfants. Les lots sont progressivement redivisés au fur et à mesure des mutations et des successions, et des cloisonnements et des adjonctions diverses rendent l’ensemble dangereux et insalubre au début du 20e siècle.

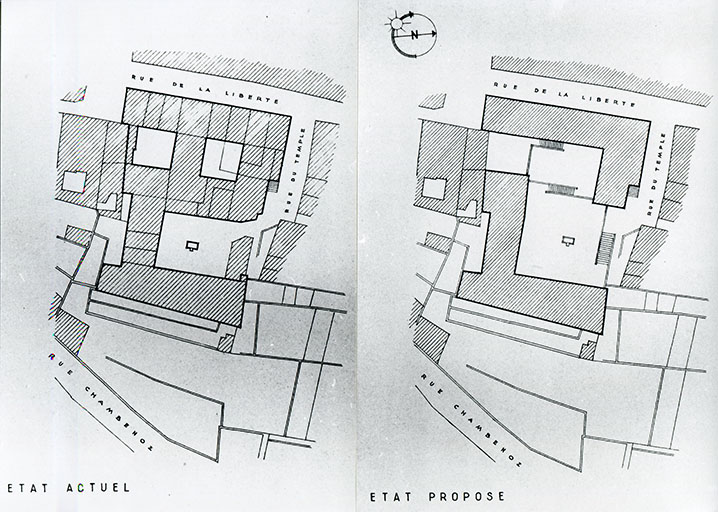

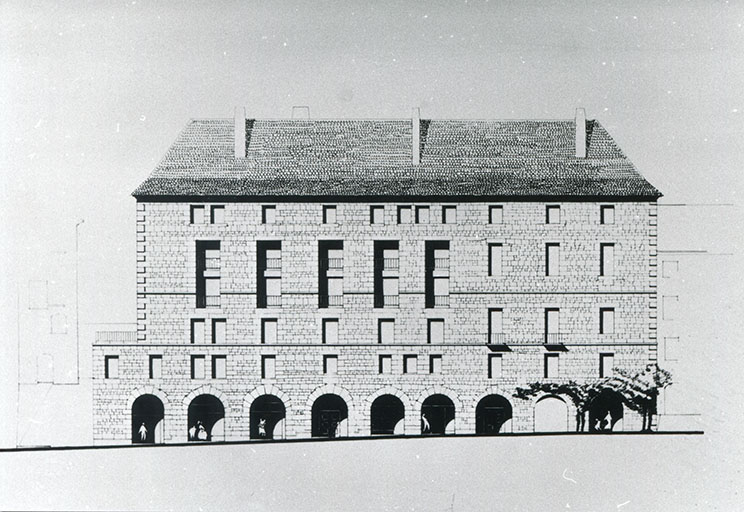

La réhabilitation

En 1950 est créé un office public HLM, et un service municipal du logement l’année suivante. Le diagnostic de l’ensemble dit de la Visitation fait apparaître deux éléments remarquables : la porte monumentale de la chapelle, qui est dégagée et restaurée, et un escalier, dit " aux boules de pierre ", qui est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1951. Le rapport de l’architecte mentionne également la présence d’une plaque de cheminée aux armes du roi, datée de 1703. En 1951, 25 propriétaires se partagent les bâtiments de la Visitation. Entre 1951 et 1959, ils sont expropriés et relogés, notamment dans les cités Saint-Pierre et des Prés Sainte-Marie, construites en 1952-1954 par l’architecte Roger Richez. Nommé architecte-urbaniste de la ville et du département, c’est lui qui conçoit la réhabilitation du couvent de la Visitation, dont la réalisation est confiée à l’architecte parisien Michel Raclot. Menés de septembre 1959 à février 1962, les travaux permettent la création de 32 logements (132 pièces). Lors de cette réhabilitation, le bâtiment qui se trouvait au centre du site est supprimé, ce qui permet de réunir les cours dites charretière, de la Citerne et de la Fontaine en un seul espace, sur deux niveaux, et de donner plus de lumière aux appartements. La fontaine qui trônait au centre de la cour supérieure (précisément dite de la Fontaine) est supprimée à cette occasion. Toujours à cette époque, une pierre sculptée a été insérée dans la maçonnerie de l'escalier d'accès à la cour supérieure. On peut imaginer qu'elle a été trouvée sur place pendant les travaux. Elle portait deux blasons représentant des cygnes ; son appartenance à une famille salinoise n'a pu être établie. Ce relief sculpté n'est aujourd'hui plus en place, seul un cliché atteste son existence. Le coût total des travaux est de 135 millions de francs. Le site a été revendu à un particulier, qui loue les appartements.

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 18e siècle , daté par source, daté par travaux historiques

- Secondaire : 16e siècle , (incertitude)

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Richez Rogerarchitecte urbaniste attribution par sourceRichez RogerCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte-urbaniste à Paris (114 avenue Philippe Auguste) et à Asnières (Hauts-de-Seine), il est chargé d’établir le projet de la commune de Salins-les-Bains (délibération communale du 10 octobre 1946). Nommé architecte conseil de la ville de Salins en 1949, il fournit les plans du groupe scolaire de la gare (1953-1954), des cités Saint-Pierre et Sainte-Marie, et de la réhabilitation du couvent de la Visitation (1959-1962).

-

Auteur :

Raclot Michelarchitecte attribution par sourceRaclot MichelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Clérey-Lusigny (Aube) le 3 juin 1918, fils d'Henri Jean Baptiste Raclot et d’Ida Marie Clotten, Michel Raclot a été élève de Charles Bayonne et Jean Démaret à l'École des Arts Décoratifs, puis élève de Georges Labro. A exercé avec Roger Richez, architecte-urbaniste du département du Jura après la Seconde Guerre mondiale.

-

Auteur :

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitstuile plate

-

Étages4 étages carrés

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Typologies

-

État de conservationrestauré

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablescouvent

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1951/01/16

-

Précisions sur la protection

Inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques de l'escalier dit "aux boules de pierre" avec ses pilastres et sa rampe en fer forgé

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Musée de la Grande Saline, Salins-les-Bains

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales du Jura, Montmorot

Archives départementales du Jura. Cadastre de la commune de Salins-les-Bains. [1831-1954].

- Atlas parcellaire (1831) : 3 P plan 6599 (tableau d'assemblage), 3 P plan 5566-5610 (feuilles)

- État de section (1832) : 3 P 3604

- Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties (à partir de 1832) : 3 P 3605 (récapitulatif), 3 P 3606 (folio 1 à 600), 3 P 3607 (folio 601 à 1338), 3 P 3608 (folio 1341 à 2019), 3 P 3609 (folio 2020-2679)

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1882) : 3 P 3610, 3 P 3611

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1911) : 3 P 3912 (folio 1 à 920), 3 P 3913 (folio 921 à 1285)

- Matrices cadastrales des propriétés non bâties (fin du 19e siècle-milieu du 20e siècle) : 3 P 3614-3622

-

Archives nationales, Paris : S//3307/A

Archives nationales, Paris : S//3307/A. Abbayes et autres corporations de femmes : Jura, Landes, Haute-Loire, Loir-et-Cher, 18e siècle.

Visitation Saint-Marie de Salins (1681-1779) -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 62H 4/1-9

Archives départementales du Jura, Montmorot. 62H 4/1-9 : couvent des visitandines de Salins (17e-18e siècles)

62H 4/1 : acquisition de maisons [...] (1680-1696) ; 62H 4/2 : acquisition d'une maison de chanoine [...] (1650-1700) ; 62H 4/3 : acquisition d'une maison par Claude Galezots (1699-1708) ; 62H 4/4 : projet de construction de bâtiments [...] (1708-1710) -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 1 Qp 81

Archives départementales du Jura. 1 Qp 81. Inventaire des biens ecclésiastiques dans la commune de Salins (1790-an II).

Couvent des Visitandines (1790) -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : MS 380 I-VII

Les Annales de la Ville de Salins, ancienne Capitale du Comté de Bourgogne, depuis son origine jusqu'en 1800 par l'Abbé Robin, 6 tomes.

Tome 6, p. 41 : Dénombrement des habitants de salins (1687). -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 388

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains. Ms 388 : Les églises de Salins.

p. 206-208. -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 387/2

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 387/2. Rues et maisons de Salins, s.d.

p. 60

Bibliographie

-

Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, Besançon

Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, Besançon. Dossier de protection Monuments historiques : escalier de l'ancien couvent de la Visitation (1951-1987).

-

Rousset, Alphonse. Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent : département du Jura. Tome VI : [Salins-Saint-Ylie]. - Paris : F.E.R.N., Guénégaud, 1969. 594 p. ; 20 cm. Fac-similé de l'édition de Besançon : Bintot, 1858.

p. 529-530, 570 -

Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon : R.HA 63

Tournier, René. Les églises comtoises. Leur architecture des origines au XVIIIe siècle. - Paris : Editions A. et J. Picard et Cie, 1954. 448 p. : ill.

p. 345, 357, 368

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-