Sonia Dourlot, photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 2014-2020

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du Doubs

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays horloger (le) - Morteau

-

Commune

Les Fins

-

Adresse

2 route de Villers-le-Lac

-

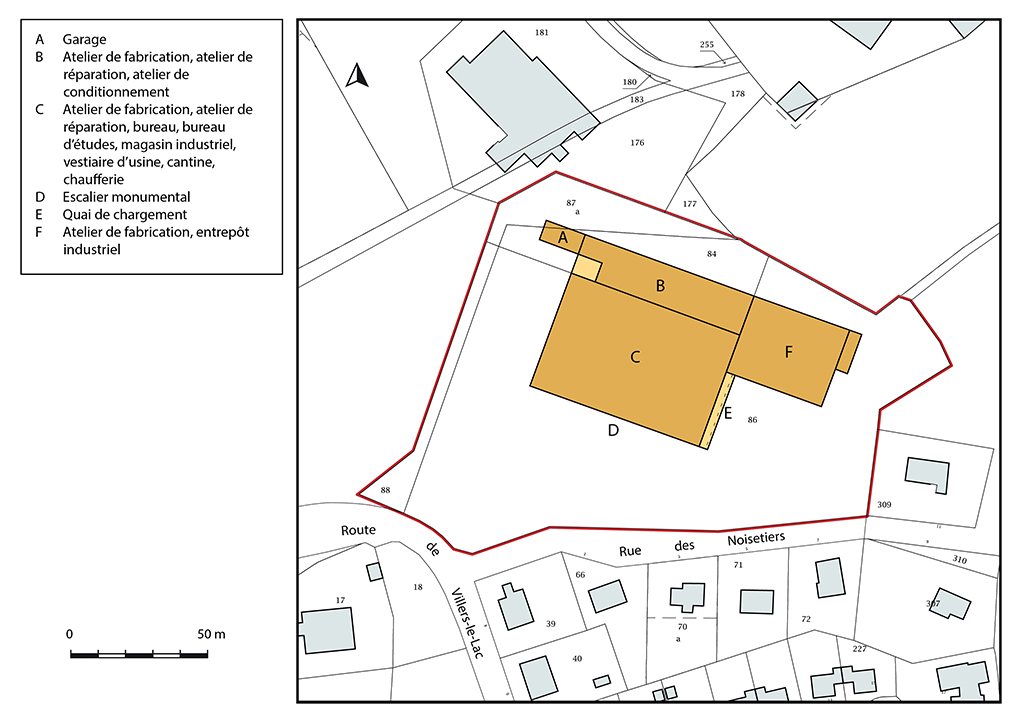

Cadastre

2018

AC

84, 86-88

-

Dénominationsusine d'horlogerie

-

Précision dénominationusine de boîtes de montre, usine de bracelets de montre

-

Appellationsusine Sandoz-Frainier, usine HGT Petit-Jean, usine TWC Clyda

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, atelier de réparation, atelier de conditionnement, bureau, bureau d'études, cantine, chaufferie, entrepôt industriel, magasin industriel, vestiaire d'usine, garage, quai, stationnement

En 1972, Stéphane Sandoz achète les Ets Frainier, fabrique de boîtes de montres créée en 1864 par Pierre Frainier à Porrentruy (canton du Jura, Suisse), transférée à Morteau en 1884, installée vers 1893 dans son usine du 30 rue de la Chaussée et développée par le fils de Pierre, Alfred Frainier. Sandoz est alors à la tête de deux entreprises à Maîche : la fabrique d’ébauches de montre Technic Ebauche et l’usine de galvanoplastie Coeurdor ; il est aussi actionnaire majoritaire de la société Meyer et Grandgirard, à Besançon, et a acquis en 1969 à Morteau une fabrique de boîtes de montre la Soborem. Il fusionne cette dernière avec Frainier (SA au capital de 957 180 F) sous le nom de Sandoz-Frainier et transfère en août 1972 la nouvelle entreprise dans l’usine de 3 000 m2 qu’il vient de faire construire, en 1971-1972, sur la commune des Fins, suivant les plans de l'architecte Walo Wurmet, du Locle (canton de Neuchâtel, Suisse). A cette époque, Wurmet est aussi l'auteur d'une extension à l'usine Bulova de Villers-le-Lac (future usine d'ébauches de montre Isa France) et de l'usine de la société Aciéra SA, au Crêt-du-Locle (Le Locle). En 1972, la société Sandoz-Frainier emploie 230 à 240 personnes à la fabrication de boîtes de montre par "estampage, tournage, diamantage et polissage". Son parc machine est composé dans l'atelier des presses de 5 presses à balancier à friction de 100 t et 2 de 80 t, et de 5 presses à clavettes de 60 t, 3 de 30 t et 2 de 10 t, dans l'atelier de tournage de 2 tours Manurhin, 12 SMID, 15 CIH, 5 fileteuses Cridan et 4 tours de reprise, dans celui de diamantage de 8 tours, 8 fraiseuses F1, 2 copieuses et 2 machines de reprise, dans celui de perçage de 20 unités de perçage et 3 perceuses, dans celui de polissage de 20 tourets à polir, 10 lapidaires et 3 tourets à bande, dans celui des retouches de 4 machines spéciales et 3 de reprise, et dans l'atelier de mécanique de 12 tours, 12 fraiseuses, 2 perceuses, 2 machines de reprise et 1 rectifieuse. L'affaire se développe mais elle ne peut pas faire face à la concurrence asiatique et dépose son bilan le 30 mars 1978.

L’entreprise redémarre le 2 novembre 1978 sous la raison sociale Frainier SA (au capital de 3 millions F). Elle réunit Humbert Bourquard (qui la préside) et la Générale SA de Delémont (canton du Jura, Suisse) à hauteur de 36 % du capital, la Société de Développement de l’Horlogerie (SDH) représentée par Guy Cheval (35 %) et les entreprises Framelec (10 %) à Morteau, Maty (8 %) et Yema (8 %) à Besançon, Camille Bouhelier à Villers-le-Lac), France Montres Export (association des Ets Herbelin et Georges Monnin et Cie à Charquemont, Parent et Marguet à Villers-le-Lac) et Thalès à Morteau. Elle a vocation à fabriquer des boîtes dans deux secteurs pour lesquels la France est importatrice (métal injecté et acier) et à produire à la demande des modèles de haut de gamme exclusifs. En 1979, elle fabrique 120 000 à 150 000 boîtes par mois (boîtes étanches, de forme, pour montres pendentifs et pour montres de gousset), injectées (en zamak) ou usinées. Nouveau dépôt de bilan en mai 1983, alors qu’elle compte entre 120 et 150 salariés.

L’affaire est alors acquise par Gilbert Petit-Jean (né en 1935 à Villers-le-Lac), assisté de cadres de l'entreprise. Ce dernier a commencé en 1949, à 13 ans et demi, son apprentissage d’horloger près de son grand-père Georges Vuillemin, à la tête de l’atelier Vuillemin Frères (12 rue du Quartier neuf à Villers). Il a travaillé en 1959 pour la société Hubert Lambert et Fils - Montres Lov (dans l'atelier du 6 rue du Maréchal Foch) puis à domicile pour les Ets Paul Maillardet, de Morteau, jusqu'à son départ en mai 1960 pour la Suisse (où il a fondé en 1975 la SA Gilbert Petit-Jean, qui fabrique des montres de haut de gamme et assemble des mouvements mécaniques pour diverses sociétés horlogères). Petit-Jean crée aux Fins la société Habillages de Garde-Temps Petit-Jean (ou HGT Petit-Jean), qui reprend 70 salariés et redémarre le 2 novembre 1983. Il loue un temps une partie de ses locaux à une autre société : la SFOM (Société pour faciliter l’Outillage mécanique), de Daniel Goy, fabrique de machines spéciales travaillant pour l’exportation. Il développe l’affaire et ajoute en 1988 à la fabrication des boîtes celles des bracelets métalliques (fabriquant ses propres machines). En 1989, alors que l'usine est agrandie une première fois (par le même Wurmet), HGT Petit-Jean (SA au capital de 1,3 millions F) compte 140 personnes (intéressées aux bénéfices) et réalise à l’exportation 94 % de son chiffre d’affaires (76 millions F). Elle en emploie près de 300 dans les années 1990, d'où une nouvelle extension en 1995-1996. Toutefois, la réforme des 35 heures votée en 2000 et des heurts avec le monde syndical conduisent en 2001 Gilbert Petit-Jean à céder son affaire (il en redémarre une aux Brenets, en Suisse, où il avait créé en 1988 une filiale chargée du montage des boîtes de Frainier). Acquis par le groupe Richemont, le site est fermé en 2005 (alors que 128 personnes y sont employées) du fait des crises horlogères de 2001 et 2003, d'une concurrence chinoise accrue et de celle du bracelet cuir.

Le site est repris en 2006 par le groupe TWC Clyda, qui s'y installe en avril 2007 (70 personnes). Ce dernier a absorbé la société Clyda fondée par trois des enfants de l’horloger Roger Monnin, de Charquemont (15 rue des Lilas) : Marie-Thérèse, Bernard et Roger. Spécialisée dans la montre de mode, distribuée par le réseau des horlogers bijoutiers joailliers, Clyda a assez vite grossi et a fait construire en 1975 une usine rue des Armaillis à Charquemont. Après avoir fusionné en 1997 avec la SA Léon-Georges Petit, issue d'une affaire installée rue Victor Hugo au début des années 1950, elle a donc été intégrée au groupe TWC (The Watches Connection), qui devient alors TWC Clyda (SA dont le siège social est au 16 passage de la Bonne Graine, à Paris). Le groupe est spécialisé dans la distribution d'accessoires de mode griffés dans les domaines de la montre (avec ses propres marques - Clyda et Scooter - et des marques sous licence), des bijoux, de la maroquinerie auquel s'ajoutera la lunette avec le rachat en juillet 2010 du lunetier L'Amy (250 personnes), de Morez (Jura).

Totalisant 135 personnes en 2008 (dont les 55 salariés transférés l’année précédente de Charquemont), TWC Clyda en compte en 2011 une centaine dans l’usine des Fins. Promue son centre logistique, cette dernière gère stocks, commandes et service après-vente (une trentaine d'horlogers y réceptionne chaque jour 400 à 450 montres). Le groupe est alors "le premier distributeur horloger indépendant français" (avec 47 % de son CA généré par l’horlogerie). En 2011, TWC intègre le groupe ILG (International Luxury Group), en partie détenu par LVMH. Le site des Fins ne compte plus que 75 salariés (et une vingtaine d’intérimaires) en 2014 lorsqu’il est menacé de fermeture au profit de Morez. L’activité s’y maintient cependant mais TWC est racheté en 2016 par le groupe américain Movado (qui crée cette année-là une nouvelle structure, Movado France, dans l'ancienne usine Herma de Villers-le-Lac). 43 salariés y travaillent encore en mars 2018 mais la société transfère à l'automne son activité à Etalans, sur l'ancien site de l'entreprise Vieille Matériaux (1 rue du Tertre), et l'usine des Fins est désaffectée.

En 1972, Stéphane Sandoz achète les Ets Frainier, fabrique de boîtes de montres créée en 1864 à Porrentruy (canton du Jura, Suisse) et transférée à Morteau en 1884. Sandoz est alors à la tête de deux entreprises à Maîche : la fabrique d’ébauches de montre Technic Ebauche et l’usine de galvanoplastie Coeurdor. Il est aussi actionnaire majoritaire de la société Meyer et Grandgirard, à Besançon, et a acquis en 1969 à Morteau une autre fabrique de boîtes de montre, la Soborem, qu'il fusionne avec Frainier sous le nom de Sandoz-Frainier. Il transfère en août 1972 la nouvelle entreprise dans l’usine de 3 000 m2 qu’il vient de faire construire sur la commune des Fins, suivant les plans de l'architecte Walo Wurmet, du Locle (canton de Neuchâtel, Suisse), également auteur d'une extension à l'usine Bulova de Villers-le-Lac. En 1972, la société Sandoz-Frainier emploie 230 à 240 personnes à la fabrication de boîtes de montre par "estampage, tournage, diamantage et polissage". Ne pouvant pas faire face à la concurrence asiatique, elle dépose son bilan le 30 mars 1978. Elle est reprise par un ensemble de sociétés horlogères françaises et suisses (Humbert Bourquard, la Générale SA, la Société de Développement de l’Horlogerie, Framelec, Maty, Yema, Camille Bouhelier, France Montres Export - réunissant les Ets Herbelin, Georges Monnin et Cie, Parent et Marguet - et Thalès). Redémarrant le 2 novembre suivant sous la raison sociale Frainier SA, elle a vocation à fabriquer des boîtes dans deux secteurs pour lesquels la France est importatrice (métal injecté et acier) et à produire à la demande des modèles de haut de gamme exclusifs. Elle fabrique 120 000 à 150 000 boîtes par mois en 1979 mais dépose de nouveau son bilan en mai 1983, alors qu’elle compte entre 120 et 150 salariés.

L’affaire est acquise par Gilbert Petit-Jean, fondateur en 1975 en Suisse de la société éponyme qui réalise des montres de haut de gamme et assemble des mouvements mécaniques pour diverses sociétés horlogères. Petit-Jean crée aux Fins la société Habillages de Garde-Temps Petit-Jean (ou HGT Petit-Jean), qui reprend 70 salariés et redémarre le 2 novembre 1983. Il ajoute en 1988 à la fabrication des boîtes celles de bracelets métalliques et emploie 140 personnes en 1989. L'usine est agrandie une première fois à cette date (par Wurmet) puis une nouvelle fois en 1995-1996 (elle accueille alors près de 300 personnes). Le groupe Richemont l'achète en 2001 et la ferme en 2005. Elle est reprise l'année suivante par le groupe TWC Clyda, issu de l'absorption par TWC (The Watches Connection) de la société Clyda de Charquemont (affaire qui, fondée par trois des enfants de l’horloger Roger Monnin, avait fusionné en 1997 avec la SA Léon-Georges Petit). Le groupe est spécialisé dans la distribution d'accessoires de mode griffés dans les domaines de la montre, des bijoux et de la maroquinerie, auquel il ajoute la lunette avec le rachat en juillet 2010 du Morézien L'Amy. En 2011, il intègre le groupe ILG (International Luxury Group), en partie détenu par LVMH, puis il est acheté en 2016 par le groupe américain Movado (qui crée cette année-là une nouvelle structure, Movado France, dans l'ancienne usine Herma de Villers-le-Lac). 43 salariés y travaillent encore en mars 2018, mais la société transfère à l'automne son activité à Etalans et l'usine des Fins est désaffectée.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1972, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Wurmet Waloarchitecte attribution par tradition oraleWurmet WaloCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Wurmet (ou Vurmet), Walo. Architecte au Locle en 1970.

-

Auteur :

L'usine comporte trois corps de bâtiments principaux accolés, aux murs en béton armé essenté de tôle, coiffés par un toit terrasse en béton revêtu de bitume. Desservie en façade par un escalier extérieur droit monumental en béton, elle est en rez-de-chaussée surélevé sur un étage de soubassement partiel. Des escaliers extérieurs droits métalliques sont visibles sur les façades postérieure et latérale gauche.

-

Murs

- béton béton armé essentage de tôle

-

Toitsbitume, béton en couverture

-

Étagesétage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit cage ouverte, en maçonnerie, en charpente métallique

-

Énergies

- énergie électrique achetée

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Référence PatriarchePOP : versé le 12/06/2024

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Ministère des Finances, Service du cadastre

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

-

Bénistant, René. Ancien responsable financier de la société HGT Petit-Jean, aux Fins. Valence.

16 et 24 juillet 2018 -

Droz, Yves. Restaurateur. Collectionneur de pièces horlogères et fondateur du Musée de la Montre, à Villers-le-Lac.

13 mai 2018 -

Petit-Jean, Gilbert. Fondateur de la société HGT Petit-Jean. Les Brenets (Suisse).

17 mai 2018 -

Viennet, Jean-Pierre. Ancien horloger, fondateur de l'association HorloPassion.

9 et 10 février 2018

Documents d'archives

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 242

Archives départementales du Doubs : 3 P 242 Cadastre de la commune des Fins, 1817-1977.

- 3 P 242 : Atlas parcellaire (14 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Mestre et Doillon, 1817.

- 3 P 242/1 : Registre des états de sections, s.d. [1817 ?].

- 3 P 242/2-3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, 1823-1875.

- 3 P 242/4 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, 1876-1914.

- 3 P 242/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910.

- 3 P 242/6-8 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1977.

- 3 P 242/9-10 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1974.

3 P 242/9-10 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1974 -

Archives départementales du Doubs, Besançon : 336 W 23

Archives départementales du Doubs : 336 W 23 Établissements classés (années 1970).

Dossier Sandoz-Frainier, boîtes de montres (1971-1972).

Bibliographie

-

C. T. Val de Morteau. Les locaux de Petitjean trouvent preneur. C'est-à-dire, n° 114, 25 septembre 2006, p. 5 : ill. Document accessible sur internet : http://www.c-a-d.fr/flip/CAD114/files/assets/downloads/CAD114.pdf (consultation : 22 mai 2014).

-

C. T. Les Fins. T.W.C., une référence dans la distribution d'accessoires de mode griffés. C'est-à-dire, n° 165, 25 avril 2011, p. 20 : ill. Document accessible sur internet : http://www.c-a-d.fr/flip/CAD165/files/assets/downloads/page0020.pdf (consultation : 22 mai 2014).

-

Musée du Temps, Besançon : 28700 CCI 1988

Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs. Horlogerie [dossier documentaire]. - Besançon : CCI du Doubs, juin 1988. 43 p. ; 30 cm.

-

Chambre française de l'Horlogerie. Annuaire 1986/87. - Paris : CFH, 1986. 98 p. ; 30 cm.

P. 65. -

Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm.

T. 3, 1984, p. 1277. -

Le groupe TWC Clyda a pris possession des anciens locaux Petitjean. C'est-à-dire, n° 121, 30 avril 2007, p. 4.

-

Lagrange, Lisa. Les 75 salariés de TWC ont reçu leur courrier. L'Est républicain, édition du Doubs, 17 octobre 2014, ill.

-

Lagrange, Lisa. Coup de théâtre chez TWC. L'Est républicain, édition du Doubs, mercredi 17 décembre 2014, ill.

-

La manufacture de boîtes Frainier S.A. s'est adaptée aux conditions nouvelles du marché. La France horlogère, n° 403, septembre 1979, p. 461-462 : ill.

-

De nouveaux dirigeants à Frainier S.A. La France horlogère, n° 396, janvier 1979, p. 278.

-

Vieille, Jean-Claude. Nouvelle prise pour Etalans, l'entreprise TWC. L'Est républicain, édition du Doubs, lundi 10 décembre 2018, ill.

-

Viennet, Jean-Pierre. Le pays des horlogers : trois siècles d'histoire franco-suisse. - Villers-le-Lac : Musée de la Montre, 2015. 271 p. : ill. ; 28 cm.

P. 136-139 : ill.

Documents figurés

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 336 W 23

48. Frainier SA. Les Fins (Morteau), dessin (tirage, crayon de couleur), par Walo Wurmet (arch. SIA diplômé EPFZ Le Locle), 1971-1972, 1/200.

- Aménagements extérieurs, MA. dessinateur, 14 février 1972, 83 x 110,5 cm.

- Coupe, Maire dessinateur, 1er juin 1971, 29,5 x 106,5 cm.

- Façades, J.D.A. dessinateur, 30 août 1971, 53,5 x 73 cm.

Documents multimédia

-

Capitaine56. Stroun Frères et Compagnie. - 29 mai 2017. Document accessible en ligne sur le forum de discussion Chronomania : http://forum.chronomania.net/mix_entry.php?id=252710#.WvwWlH9pyUk (consultation : 16 mai 2018).

-

Doubs : le fabricant de bracelets-montres HGT-Petitjean va fermer. Les Echos, 24 février 2006. Article consultable en ligne sur le site des Echos : https://www.lesechos.fr/24/02/2006/LesEchos/19613-080-ECH_doubs---le-fabricant-de-bracelets-montres-hgt-petitjean-va-fermer.htm (consultation : 16 mai 2018).

-

Richemont reprend HGT Petitjean. - 11 octobre 2001. Article consultable en ligne sur le site de la fédération de l'Industrie horlogère suisse : http://www.fhs.swiss/fre/2001-10-11_124.html (consultation : 16 mai 2018).

-

Social / TWC : des emplois menacés aux Fins ? - Vendredi 23 mars 2018. Ill. Article consultable en ligne sur le site pleinair.net ("Premier site d'actualités franc-comtois") : http://pleinair.net/actualites/item/72761-social-twc-des-emplois-menaces-aux-fins (consultation : 16 mai 2018).

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-