Mongreville, Jérôme. Photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1983-2024.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du Jura

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Jura - Salins-les-Bains

-

Hydrographies

dérivation de la Furieuse

-

Commune

Salins-les-Bains

-

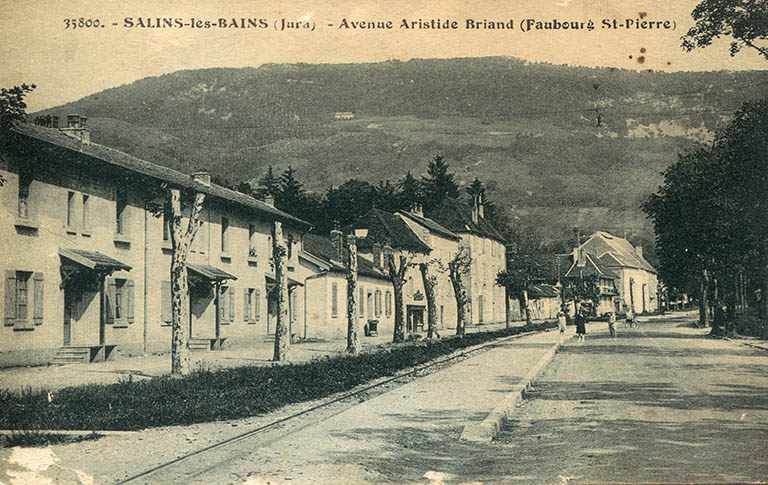

Adresse

18, 20, 22 avenue Aristide Briand

-

Cadastre

1831 B 1 à 9 ;

1986 AK 28 à 37, 39, 179, 243 à 246, 248 à 256, 258

-

Dénominationscouvent, faïencerie

-

Genrede capucins

-

AppellationsFaïencerie des capucins

-

Parties constituantes non étudiéeschapelle, bureau, laboratoire, atelier de fabrication, four industriel, atelier de conditionnement, magasin industriel, entrepôt industriel, logement patronal, logement d'ouvriers, boutique, remise

L’église Saint-Pierre

Le couvent de capucins est construit entre 1586 et 1604, à l’emplacement des vestiges de l’église Saint-Pierre, dans le faubourg nord de la ville. Des sondages archéologiques menés sur le site en 2004 ont mis au jour des sépultures médiévales contenant du mobilier datant des 5e au 12e siècle, et une monnaie en or mérovingienne du 6e siècle. Selon un historien du 19e siècle, l’église proviendrait d’une abbaye ruinée au 10e siècle par l’invasion hongroise, restaurée incomplètement vers 980. Elle est en service au 14e siècle, un testament de 1316 mentionnant " le curé de Saint-Pierre, près Salins ". En 1493, étant placée hors-les-murs, l’église Saint-Pierre accueille les pestiférés de la ville. Selon Edouard Toubin, " au voisinage se trouvait un grand crucifix avec les images de Notre-Dame, de Saint-Jean et de la Madelaine, et c’est là que les princes ou leurs baillis, avant d’entrer en ville, juraient de respecter les privilèges du bourg ".

Le couvent de capucins

Fondé au début du 16e siècle, l’ordre des Frères mineurs capucins s’établit dans la province de Lyon en 1575. C’est le curé de l’église Saint-Jean-Baptiste, également chanoine de Saint-Anatoile, Pierre Moureaux, qui aurait sollicité leur installation à Salins. Deux frères capucins sont accueillis en 1582, logés à l’ermitage Saint-Jean. Ils sont rejoints l’année suivante par un frère prédicateur, un dénommé Tibère de Bergame mais, à cause de l’inconfort de leur logement, ils quittent rapidement la ville. En mai 1583, une assemblée extraordinaire de la ville décide de rappeler les frères capucins et de leur bâtir un couvent. En juillet, Tibère revient avec quatre religieux et un frère lai, et est nommé supérieur du futur couvent. Ils sont logés dans le prieuré de la Madelaine le temps de la construction de leur établissement. En 1584, le chapitre de Besançon autorise la destruction de l’église caduque de Saint-Pierre et cède l’emplacement à la ville, qui achète des terrains alentour.

Sa construction

Les premières pierres sont bénites en juillet 1586. Selon les annales de la ville, Pierre Belin, seigneur de Paroy, se charge à lui tout seul de faire construire le couvent, de rembourser la ville de toutes ses dépenses à condition qu’il y fera placer un tableau avec ses armoiries pour faire connaître qu’il est le seul fondateur du couvent. D’après Edouard Toubin, les tuiles proviennent de la tuilerie de Vadans et " on projette de revêtir un pignon de plomb ou de bronze ? On ajoute des ogives aux murailles de l’église, […] et on creuse un puits au milieu du cloître ". L’église est consacrée en 1592, et le couvent achevé en 1604. Toujours d’après le même historien, les religieux font appel à Bénigne Sambin (" c’est sa signature "), ou Bénigne Chambain, ou maître Bénigne, reçu habitant en 1584, pour « orner des croix, des cadrans du nouveau monastère, mais pour les véritables œuvres d’art, on a recours à Gérard Verloo ". Celui-ci " peint en détrempe quatre pièces d’images : […] la communion de Saint-François et Notre-Dame des sept douleurs, et deux plus petites, Saint-Bonaventure et Sainte-Claire, le tout payé 36 francs ". Claude Delamotte réalise également deux retables d’autel. Les annales précisent que la ville a payé 12 529 francs pour la construction du couvent des Capucins. Un cadran solaire, daté de 1632, a été ajouté à l’angle sud-est de la chapelle. D’une douzaine de frères à sa fondation, le couvent en compte 30 en 1731 et 20 en 1790 (14 pères, deux étudiants professes et quatre frères lais). Les religieux quittent leur couvent au cours de l’année 1791. Vendu comme bien national, l’établissement est acquis en 1792 par la famille Cuinet ; il semble qu’une partie des bâtiments à l’ouest soit détruite peu après.

Le fonds de la bibliothèque

En 1593, un chanoine nommé Moureau (ou Maxence ?) propose de faire à ses frais une " librairie pour y mettre et poser les livres des pères ". Il s’agit bien d’un meuble, réalisé par un certain Jean Simon en 1594, qui sera financé par la ville, notamment grâce au soutien du mayeur (maire) François Merceret. Ce fonds reçoit au 17e et au 18e siècle des dons de la ville et des legs de particuliers, ce qui lui confère le statut d’une des premières bibliothèques publiques de la région. Avec ses 4153 volumes, il constitue le fonds de la bibliothèque du district au moment de la Révolution française. En l’an III (1794), deux salinois, Racle et Brunet, se rendent à Besançon pour obtenir l’établissement définitif de la bibliothèque à Salins. Au 19e siècle, le fonds sera conservé dans la salle des exercices du collège.

Description du couvent en 1790

D’après la visite de 1790, le couvent comprend l’église et sa sacristie, la cuisine, le réfectoire. La cave renferme 25 tonneaux contenant de un à huit muids ; une cuverie renfermant trois cuves d’un contenance respective de sept, neuf et douze muids ; un pressoir et un déchargeoir (le muid vaut environ 270 litres). La bibliothèque " boisée en sapin " renferme 4153 volumes classés en 16 cotes. Le couvent compte 32 cellules (" chambres des pères ") au premier étage (15 cellules de 7 pieds 4 pouces de longueur sur 8 pieds de largeur ; et 17 cellules de 8 pieds de longueur sur 9 pieds de largeur), et 12 cellules au deuxième étage (7 pieds 10 pouces de longueur sur 9 pieds de largeur), " ces dernières peu propres à loger les religieux parce qu’elles touchent le couvert qui est en tuile et sont très froides en hiver et brulantes en été ". Il existe aussi " trois petites chambres dans le cloître pour les domestiques et dans un dortoir particulier cinq chambres d’infirmerie ".

La faïencerie

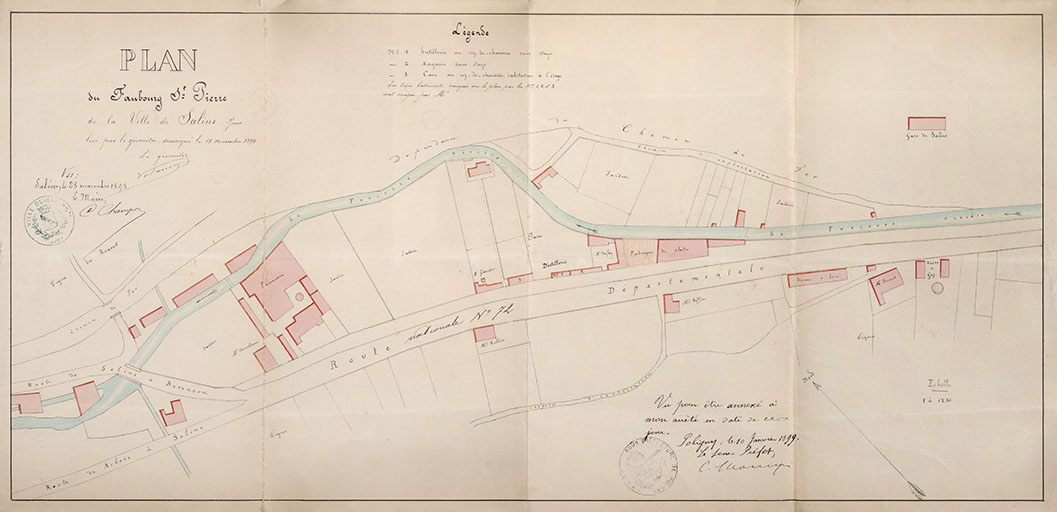

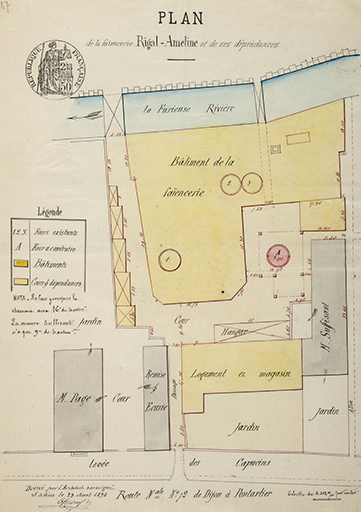

Par un acte du 25 septembre 1857, Charles François Moniotte et Gabriel Granger, " fabricants de cailloutage à Nans-sous-Saine-Anne ", achètent à M. et Melle Fumey (frères et sœurs) la parcelle attenante à la Furieuse, à l’est. A la fin de l’année 1857, ils demandent l’autorisation d’y établir une " fabrique de cailloutage et porcelaine opaque ". L'usine, consistant en un bâtiment rectangulaire, est construite entre 1858 et 1860 parallèlement à la rivière. Un arrêté préfectoral, en date du 9 février 1859, réglemente le régime hydraulique de la faïencerie, qui utilise une prise d’eau sur la Furieuse pour alimenter un canal " qui traverse depuis très longtemps cette propriété ", lequel met en mouvement une roue hydraulique (5 m de diamètre) actionnant un " moulin à concasser ". Les propriétaires acquièrent la chapelle du couvent, à l’ouest, qui figure sur un plan de 1857 comme auberge de la Pomme d’or, tenu par Jean-Mathieu Fumey. Très rapidement, la chute d'eau permettant d'actionner le concasseur s'avère insuffisante. Mise en chômage dès 1862, la faïencerie est achetée le 22 décembre de la même année par la société Bourgeois, Page et Cie (gendres de Fumey), qui l’oriente vers la fabrication de faïence fine. Sur un plan de 1864, les bâtiments fermant le site au sud appartiennent encore à des particuliers, et deux hangars ont été construits entre l’atelier et la chapelle.

Dans le dernier quart du 19e siècle, des terrains sont acquis au nord (appropriation d'une demeure en logement patronal) et sur la rive droite de la Furieuse (construction de hangars à bois). D’après un plan de 1885, la chapelle du couvent a été convertie en magasins, bureau et logements. Cette année 1885 est marquée par l'arrivée de Claude François Rigal, en provenance de la faïencerie de Clairefontaine (Haute-Saône), qui apporte la technique dite des " émaux ombrants ". Rejoint quelques années après par son gendre J.B. Ameline, leur association permet de mettre au point la " faïence fine dure " , appelée granite, proche de la porcelaine. L'établissement est récompensé par une médaille argent à l'Exposition Universelle de 1889 à Paris. Le site est agrandi au nord et au sud, et absorbe l’ancienne usine Cornu, convertie en atelier de menuiserie et de scierie. Entre 1884 et 1894, sept fours au bois sont construits. Deux turbines sont mises en place pour l’éclairage électrique de l'usine.

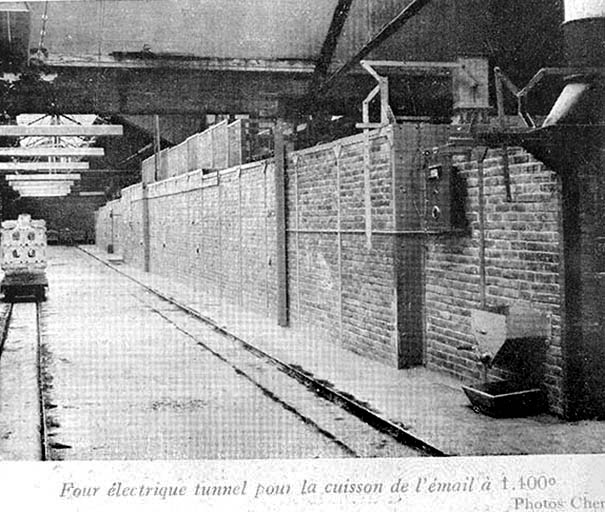

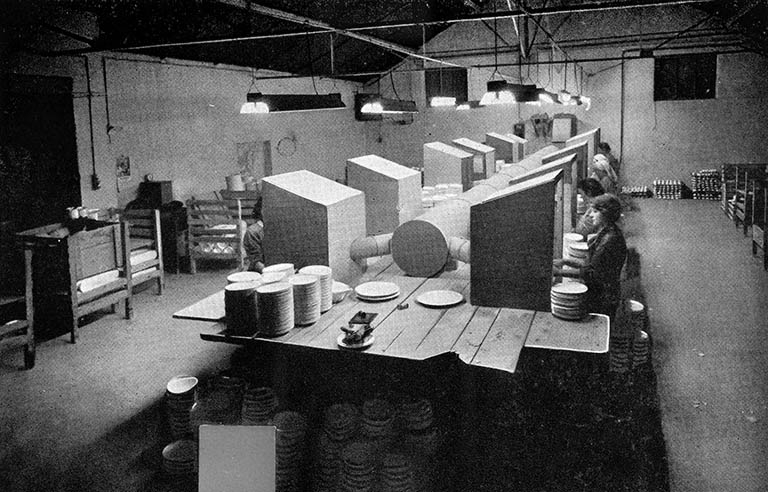

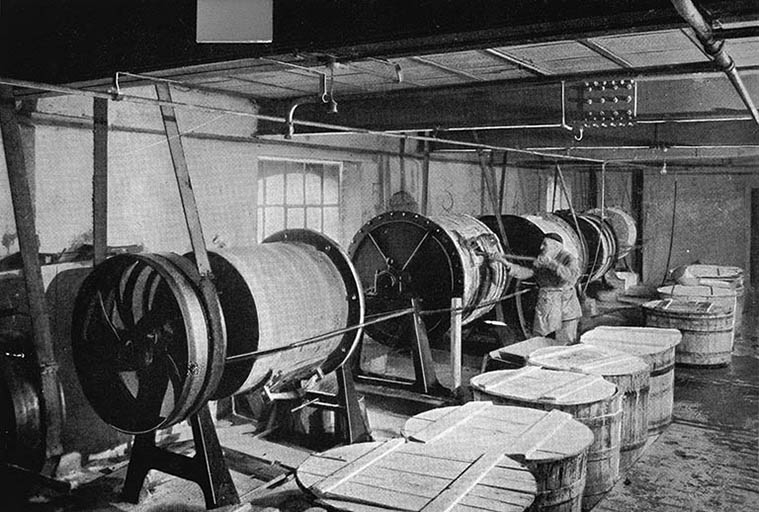

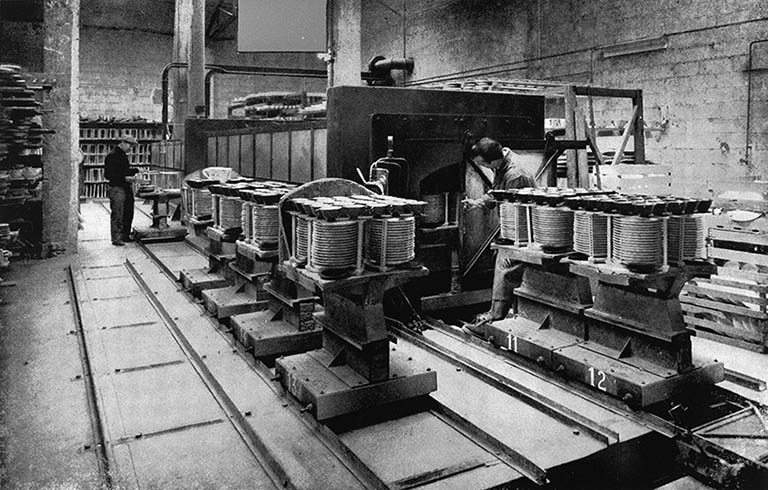

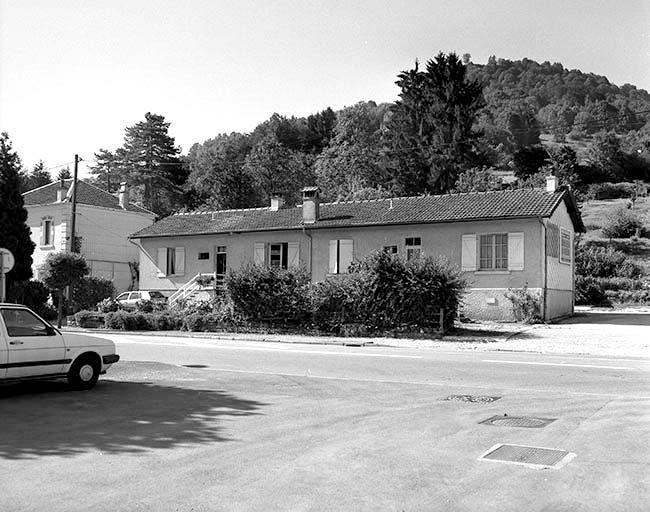

En 1912, Edouard Charbonnier rachète la faïencerie et prend sa direction. Cette même année, l'usine est équipée d'une machine à vapeur. Malgré un incendie en 1920, l'usine connaît deux décennies d'extensions : construction d'un atelier de réparation et de préparation de la pâte (1917), d'un atelier d'émaillage, de logements ouvriers et de magasins industriels (vers 1923), d'un atelier de décoration (1925), de deux fours (1926 et 1931), d'un atelier de moulage (1929), d'une remise (1933). L'établissement est de nouveau récompensé en 1925 par une médaille d’or à l'Exposition Internationale des Arts décoratifs de Paris. En 1934, l'ingénieur Thirion construit les bureaux. En 1947-1949, des fours tunnels électriques et à gaz remplacent les fours circulaires à charbon. La première chaîne de coulage est installée vers 1960. Une boutique d'usine et une exposition sont aménagées dans d'anciens logements en 1986. Progressivement intégrée dans la société des Faïenceries de Sarreguemines depuis 1969, l'usine de Salins est reconvertie en 1992 dans la production de sanitaires de luxe, entraînant la reconstruction de l'atelier des fours et d'un entrepôt industriel (1992), ainsi que d'un atelier de préparation des émaux (1995). L’usine ferme ses portes en 1998. L’effectif passe de 38 personnes en 1875, à 150 en 1894, 230 en 1936, 303 en 1965, 221 en 1970, 165 en 1989 et 85 en 1996.

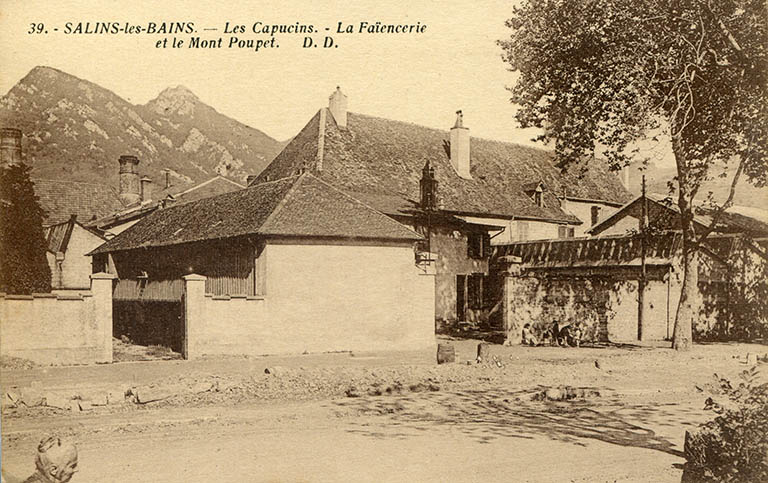

Les bâtiments de l’usine sont détruits en 2004-2005, laissant la place à un garage (concession automobile). Seule l’angle nord-ouest de la chapelle a été conservée. C’est sur ce vestige qu’a été replacé le cadran solaire. La chapelle mesurait 34 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur. La nef, unique, était fermée par un chevet plat couvert " en plein-cintre. Le portail est couvert d’une voûte en plein cintre à arêtes moulurées, surmonté d’une niche décorée d’une coquille Saint-Jacques ".

Le couvent de capucins est construit entre 1586 et 1604 à l’emplacement des vestiges de l’église Saint-Pierre, dans le faubourg nord de la ville. Des sondages archéologiques ont mis au jour des sépultures médiévales contenant du mobilier datant des 5e au 12e siècle. Admis à Salins en 1582, les frères capucins sont logés à l’ermitage Saint-Jean puis dans le prieuré de la Madelaine, le temps de la construction de leur établissement. En 1584, le chapitre de Besançon autorise la destruction de l’église caduque de Saint-Pierre et cède l’emplacement à la ville, qui entreprend les travaux. Les religieux font appel aux artistes Bénigne Sambin, Gérard Verloo et Claude Delamotte pour orner l'église, qui est consacrée en 1592. Un cadran solaire, daté de 1632, a été ajouté à l’angle sud-est de la chapelle. D’une douzaine de frères à sa fondation, le couvent en compte 30 en 1731 et 20 en 1790. Vendu comme bien national, l’établissement est acquis en 1792 par la famille Cuinet ; il semble qu’une partie des bâtiments à l’ouest soit détruite peu après.

En 1857, Charles François Moniotte et Gabriel Granger, " fabricants de cailloutage à Nans-sous-Saine-Anne ", achètent à la famille Fumey la parcelle attenante à la Furieuse pour y établir une " fabrique de cailloutage et porcelaine opaque ". Une prise d’eau sur la Furieuse, autorisée en 1859, alimente un canal et met en mouvement une roue hydraulique qui actionne un " moulin à concasser ". Mise en chômage dès 1862, la faïencerie est aussitôt achetée par la société Bourgeois, Page et Cie, qui l’oriente vers la fabrication de faïence fine. Dans le dernier quart du 19e siècle, des terrains sont acquis au nord (appropriation d'une demeure en logement patronal) et sur la rive droite de la Furieuse (construction de hangars à bois). Elle est dirigée à partir de 1885 par Claude François Rigal, associée à son gendre Jean-Baptiste Ameline, qui appliquent leurs connaissances (technique dite des " émaux ombrants " et de la " faïence fine dure"). A la fin du 19e siècle, le site est agrandi (au nord et au sud) et modernisé (construction de sept fours au bois). Deux turbines sont mises en place pour l’éclairage électrique de l'usine. En 1912, Edouard Charbonnier rachète la faïencerie et prend sa direction. Malgré un incendie en 1920, l'usine connaît deux décennies d'extensions : construction d'un atelier de réparation et de préparation de la pâte, d'un atelier d'émaillage, de logements ouvriers et de magasins industriels, d'un atelier de décoration, de deux fours, d'un atelier de moulage, de bureaux, etc. La première chaîne de coulage est installée vers 1960. Une boutique d'usine et une exposition sont aménagées dans d'anciens logements en 1986. Progressivement intégrée dans la société des Faïenceries de Sarreguemines depuis 1969, l'usine de Salins est reconvertie en 1992 dans la production de sanitaires de luxe. Elle ferme ses portes en 1998. L’effectif passe de 38 personnes en 1875, à 150 en 1894, 230 en 1936, 303 en 1965, 221 en 1970, 165 en 1989 et 85 en 1996.

Les bâtiments de l’usine sont détruits en 2004-2005, laissant la place à un garage (concession automobile). Seule l’angle nord-ouest de la chapelle a été conservée. C’est sur ce vestige qu’a été replacé le cadran solaire.

-

Période(s)

- Principale : limite 16e siècle 17e siècle

- Principale : 2e moitié 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Dates

- 1917, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1921, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1923, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1925, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1926, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1929, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1931, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1933, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1934, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1992, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

- 1995, daté par tradition orale, daté par source, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Thirion Marcelingénieur signatureThirion MarcelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Marcel Thirion, ingénieur. XXe siècle.

-

Auteur :

Description avant démolition (1996) : le bâtiment des bureaux est en parpaing de béton et béton armé, pourvu d'un étage carré et couvert d'un toit à croupes en tuile mécanique. La chapelle, occupé comme lieu de stockage des produits finis, est construite en moellon de calcaire. L'élévation intérieure comprend un étage carré (mis en place au 20e siècle) et un étage de comble ; le toit à longs pans, à une croupe, est couvert en tuile plate. Les magasins industriels (ouest) sont en parpaing de béton enduit, essentage de planches et ossature bois, couverts de sheds. Construit en rez-de-chaussée, l'atelier de fabrication est en parpaing de béton et moellon calcaire, charpente métallique, le tout couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique. L'atelier de préparation des émaux est pourvu d'une charpente métallique et essentage de tôle.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

- béton parpaing de béton

- essentage de planches

- essentage de tôle

-

Toitstuile mécanique, tuile plate, ciment amiante en couverture, fer en couverture

-

Plansplan allongé

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

- charpente métallique apparente

- charpente en bois apparente

-

Couvertures

- toit à longs pans

- shed

- appentis

- croupe

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place

- énergie électrique achetée

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Référence Patriarcheprésent sur POP

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Archives municipales, Besançon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales du Jura, Montmorot

Archives départementales du Jura. Cadastre de la commune de Salins-les-Bains. [1831-1954].

- Atlas parcellaire (1831) : 3 P plan 6599 (tableau d'assemblage), 3 P plan 5566-5610 (feuilles)

- État de section (1832) : 3 P 3604

- Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties (à partir de 1832) : 3 P 3605 (récapitulatif), 3 P 3606 (folio 1 à 600), 3 P 3607 (folio 601 à 1338), 3 P 3608 (folio 1341 à 2019), 3 P 3609 (folio 2020-2679)

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1882) : 3 P 3610, 3 P 3611

- Matrices cadastrales des propriétés bâties (à partir de 1911) : 3 P 3912 (folio 1 à 920), 3 P 3913 (folio 921 à 1285)

- Matrices cadastrales des propriétés non bâties (fin du 19e siècle-milieu du 20e siècle) : 3 P 3614-3622

-

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2422

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2422. Cours d'eau et usines.

Dossier communal (1856-1906). -

Archives départementales du Jura, Montmorot : M 1447

Archives départementales du Jura, Montmorot : M 1447.

Dossier communal (1810-1916) -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 14 H

Archives départementales du Jura, Montmorot : 14 H. Fonds du couvent des capucins de Salins (1642-1790).

-

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 414

Fonds ancien, Salins-les-Bains. Ms 414. Histoire chronologique de Salins, d’après Babey, l’abbé Robin, complétée par le capitaine Pinault, s.d. [début 20e siècle], 568 f.

p. 106, 109, 112-113, 120, 122, 137 -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : MS 380 I-VII

Les Annales de la Ville de Salins, ancienne Capitale du Comté de Bourgogne, depuis son origine jusqu'en 1800 par l'Abbé Robin, 6 tomes.

T. 6, p. 41 : Dénombrement des habitants de salins (1687) ; t. 7 (1790) -

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 388

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains. Ms 388 : Les églises de Salins.

p. 145-163 -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 4E 20-804

Archives départementales du Jura, Montmorot : 4E 20-804. Minutes de notaires (1885).

-

Fonds ancien, Bibliothèque municipale, Salins-les-Bains : Ms 383

Fonds ancien, Salins-les-Bains. Ms 383. Notes sur Salins extraites des Archives du Jura et de celles de la ville de Salins, par Edouard Toubin, s.d. [fin 19e ou début 20e siècle], 359 p.

p. 83-92 -

Archives départementales du Jura, Montmorot : 1 Qp 81

Archives départementales du Jura, Montmorot. Vente des Biens nationaux (1790-1800) : 1 Qp 81.

Couvent des capucins, 1790

Bibliographie

-

Bailly, Pierre. Salins-les-Bains et sa zone d'influence, 1970. Mémoire de maîtrise, géographie.

p. 109-113 -

Barbe, Noël. La faïencerie de Salins (Jura). Techniques et savoirs. - Besançon : Cêtre, 1990, 103. Collection patrimoine ethnologique.

-

Barbe, Noël. La faïencerie de Salins (Jura). Techniques, savoirs et symbolique, 1988. Rapport rédigé dans le cadre d'un contrat de recherche sur les arts du feu en Franche-Comté, sous la direction de la mission du patrimoine ethnologique et de l'A.C.A.T.P.)

-

Buyer, Suzanne de ; Buyer, Louis de. Faïences et faïenceries de Franche-Comté. - Besançon : Cêtre, 1983. 159 p. : ill. ; 28 cm.

p. 59-68 -

Clot, Daniel. Faïenceries de Salins. Tome 1 / - Salins-les-Bains (39) : Salins-les-Bains, pays du livre, 2009. - 178 p.

-

Faïences de Salins, Max Claudet : exposition, Centre de la culture technique, scientifique et industrielle de Salins (Jura), 11 juillet-2 novembre 1985 / organisée par la Maison des jeunes et de la culture de Salins ; l'Institut des arts et traditions populaires de l'université de Franche-Comté. - [S.l. : s.n.], 1985 (25-Ornans : Impr. Simon). - 44 p. : ill. en noir et en coul.

-

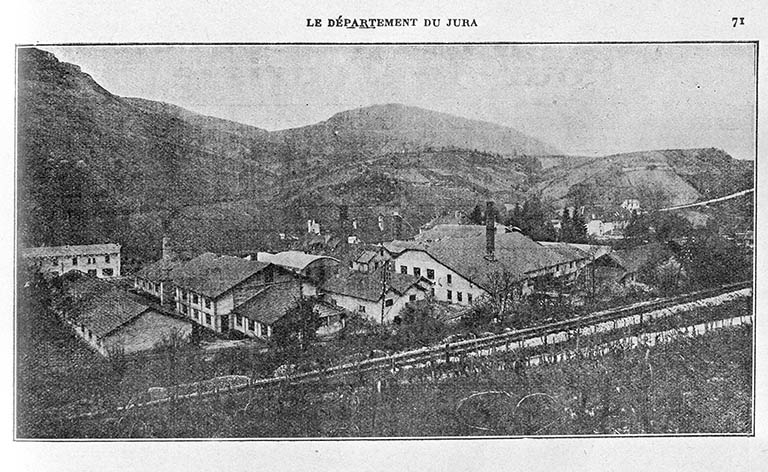

L'illustration économique et financière numéro spécial - Le Jura, 1925. Edité par L'illustration 13 juin 1925.

p. 71 -

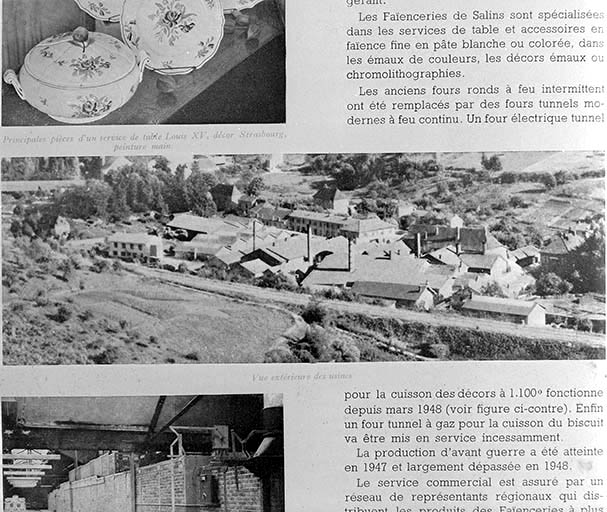

L'Opinion économique et financière : Franche-Comté, juillet 1949, n° 2.

p. 142 -

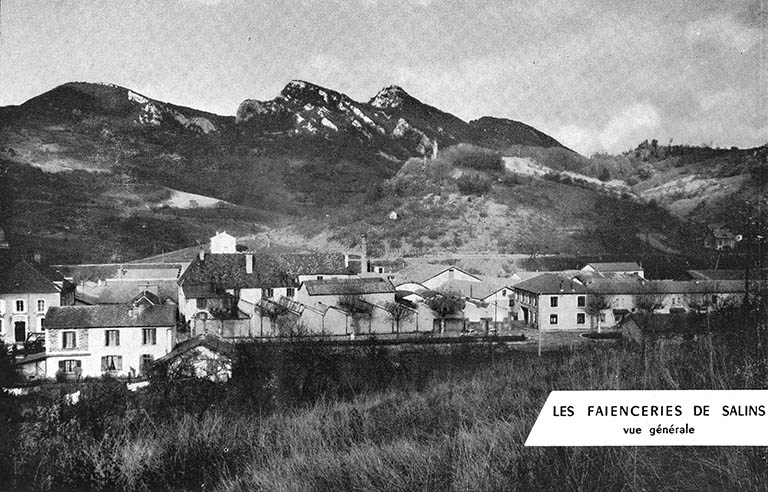

Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura). - Besançon, s.n., s.d. [après 1950], non paginé [24 p.]

-

Morey, Joseph. Les capucins en Franche-Comté, 1881. - Paris : librairie Poussielgue frères, 1881, 424 p.

p. 1-11 -

Rousset, Alphonse. Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent : département du Jura. Tome IV : [Lothein (Saint)-Orgelet]. - Paris : F.E.R.N., Guénégaud, 1969. 590 p. ; 20 cm. Fac-similé de l'édition de Besançon : Bintot, 1856.

p. 522 -

Sicard, Jules. Franche-Comté-Industrie-Commerce. - Besançon : s.n., 1894.

p. 125 -

Thirion, Marcel. Une industrie d'art à Salins-les-Bains, 1936. Dans : Le Pays comtois, 4e année, n°84, 20/03/1936

p. 263-264

Documents figurés

-

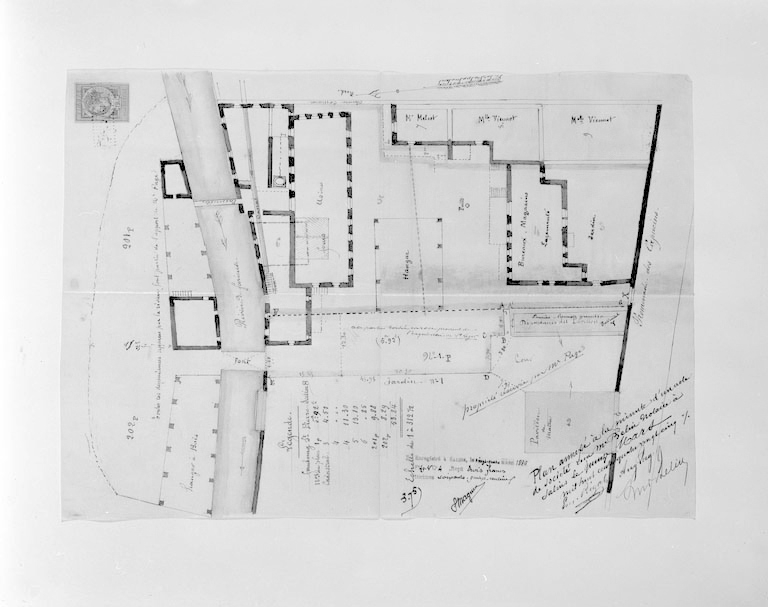

Archives départementales du Jura, Montmorot

[Plan-masse de la faïencerie]. Dessin, 1885. Echelle 1:312.

-

Archives de la société des Faïenceries de Salins, Salins-les-Bains

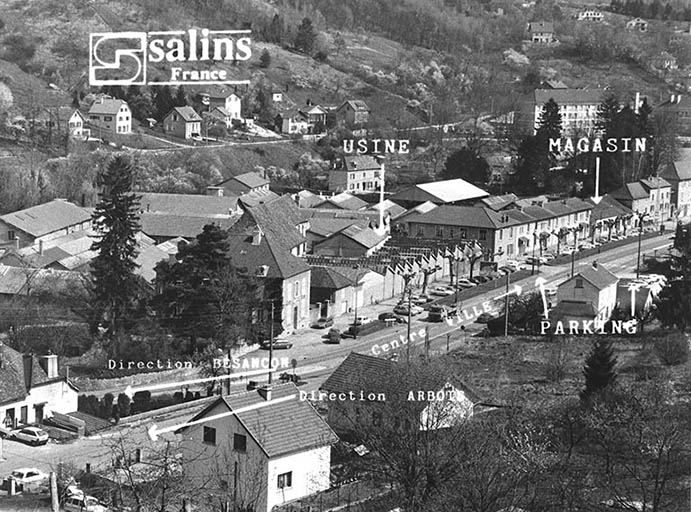

[Vue d'ensemble des faïenceries depuis l'ouest]. Photographie, s.d. [4e quart 20e siècle, vers 1990].

-

[Vue d'ensemble de la faïencerie depuis le nord]. Photographie, s.d. [2e quart 20e siècle, décennie 1940]. Dans : " L'Opinion économique et financière ", juillet 1949, n° 2, p. 142.

-

Collection particulière

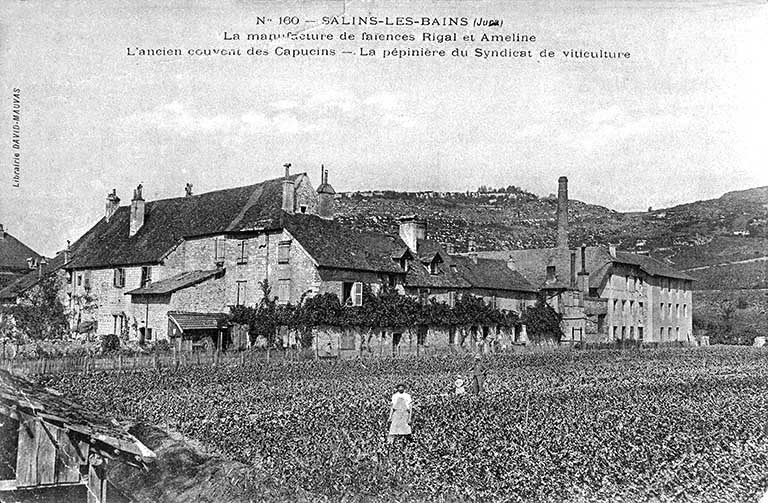

Salins-les-Bains (Jura). La manufacture de faïences Rigal et Ameline. L'ancien couvent des Capucins - La pépinière du Syndicat de viticulture. Carte postale, s.d. [limite 19e siècle 20e siècle].

-

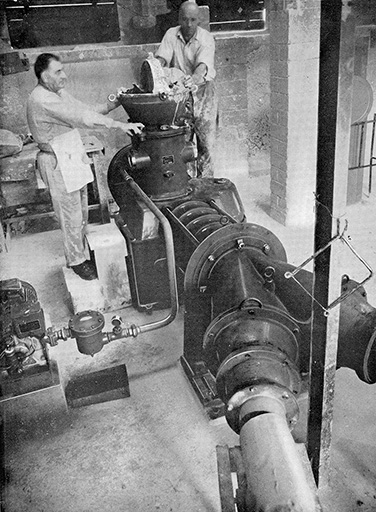

La préparation des pâtes (mouleuse sous vide). Photographie, s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : " Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura) ", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 6].

-

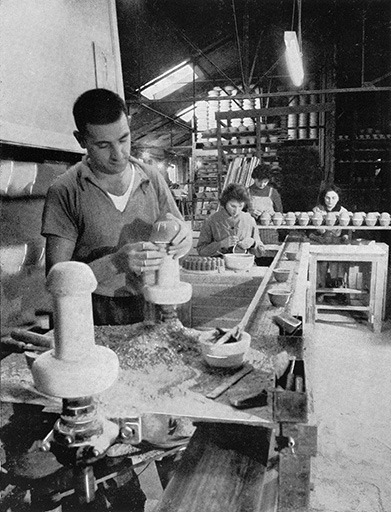

L'atelier de brossage. Photographie, s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : " Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura) ", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 14].

-

Les Faïenceries de Salins. Vue générale. Photographie, s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : " Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura) ", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [page de couverture].

-

La chaîne de coulage, photographie, s.n., s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : "Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura)", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 7].

-

Collection particulière : Martine Bellague, Salins-les-Bains

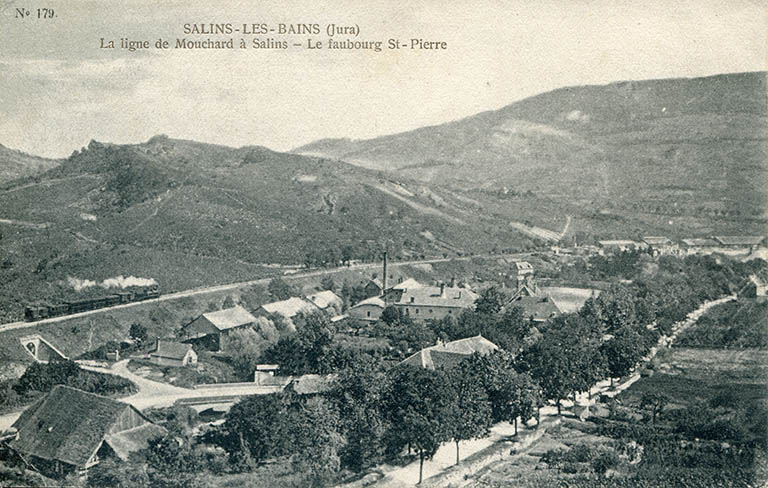

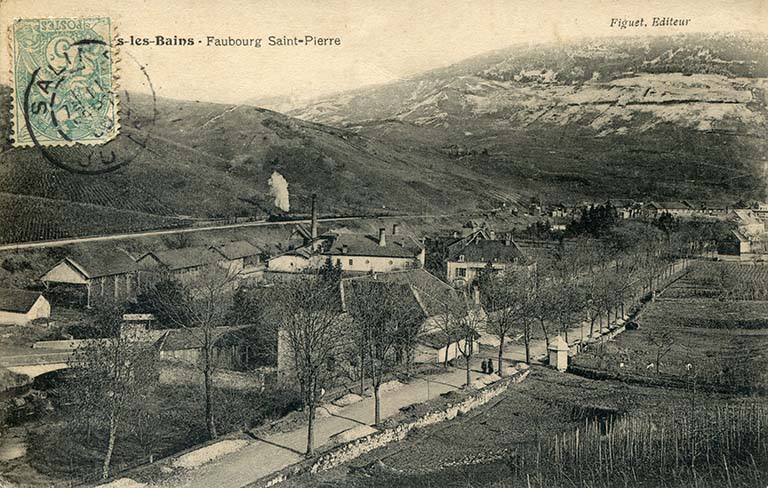

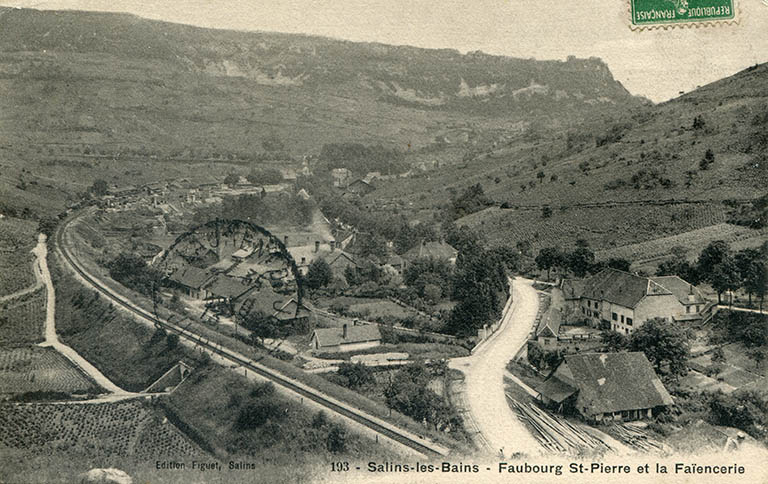

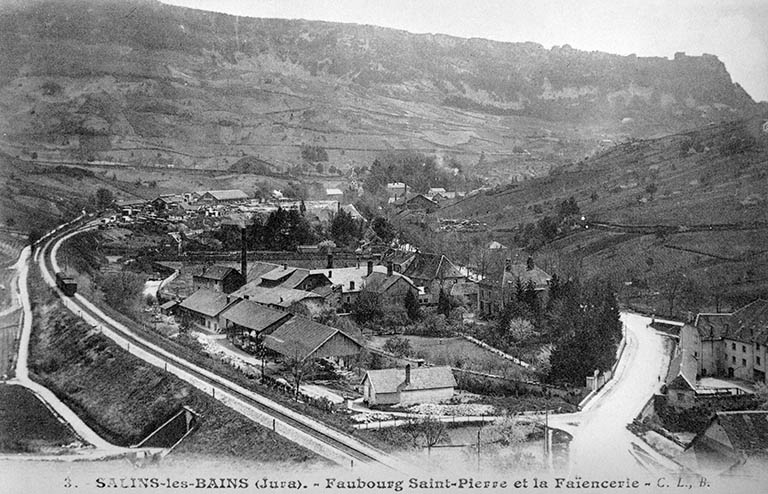

Salins-les-Bains (Jura). - Faubourg Saint-Pierre et la Faïencerie. Carte postale, s.d. [1er quart 20e siècle, après 1903].

-

Collection particulière

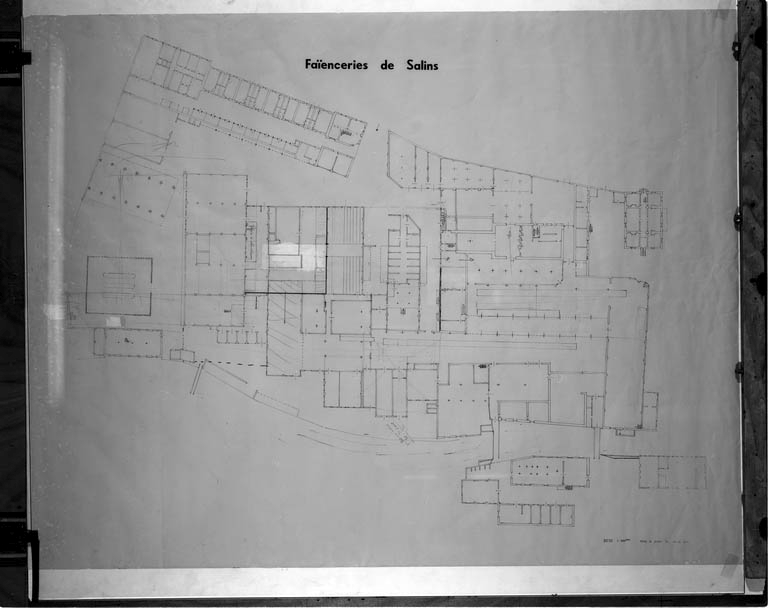

[Plan d'ensemble des faïenceries de Salins]. Dessin, 1978. Echelle 1:200.

-

Le four de cuisson des décors, photographie, s.n., s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : "Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura)", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 16].

-

Le broyage des émaux. Photographie, s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : " Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura) ", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 14].

-

Vue générale de la faïencerie, milieu des années 1920. Photographie, s.d. [1925]. Dans : " Le Jura ", s.l. [Paris] : s.n. [L'Illustration Economique et Financière], 1925, p. 71.

-

L'atelier de chapotage-triage, photographie, s.n., s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : "Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura)", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 17].

-

Le four de cuisson émail. Photographie, s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : " Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura) ", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 15].

-

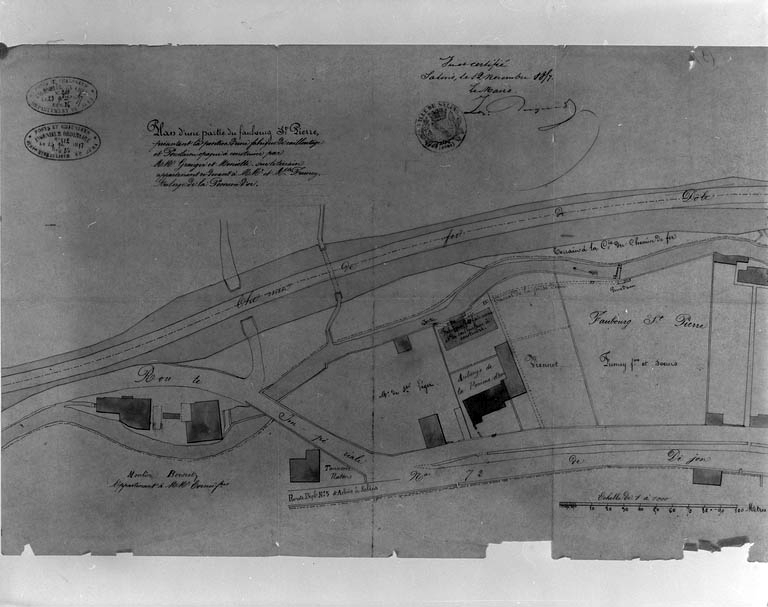

Archives départementales du Jura, Montmorot

Plan d'une partie du faubourg Saint-Pierre présentant la position d'une fabrique de cailloutage et porcelaine opaque à construire par MMr Granger et Monniotte [...]. Dessin, 1857. Echelle 1:1000.

-

Archives départementales du Jura, Montmorot

[Plan-masse de la faïencerie]. Dessin, 1885. Echelle 1:312.

-

La chaîne de façonnage des tasses. Photographie, s.d. [3e quart 20e siècle]. Dans : " Les Faïenceries de Salins (Salins - Jura) ", Besançon : s.n., s.d. [après 1950], [p. 9].

-

Archives de la société des Faïenceries de Salins, Salins-les-Bains

[Vue d'ensemble des faïenceries depuis l'ouest]. Photographie, s.d. [4e quart 20e siècle, vers 1990].

-

Collection particulière

[Plan d'ensemble des faïenceries de Salins]. Dessin, 1978. Echelle 1:200.

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-

Raphaël Favereaux, chercheur. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 1995-