Sonia Dourlot, photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 2014-2020

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du Doubs

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays horloger (le) - Morteau

-

Hydrographies

dérivation du Théverot

-

Commune

Grand'Combe-Châteleu

-

Lieu-dit

les Forges

-

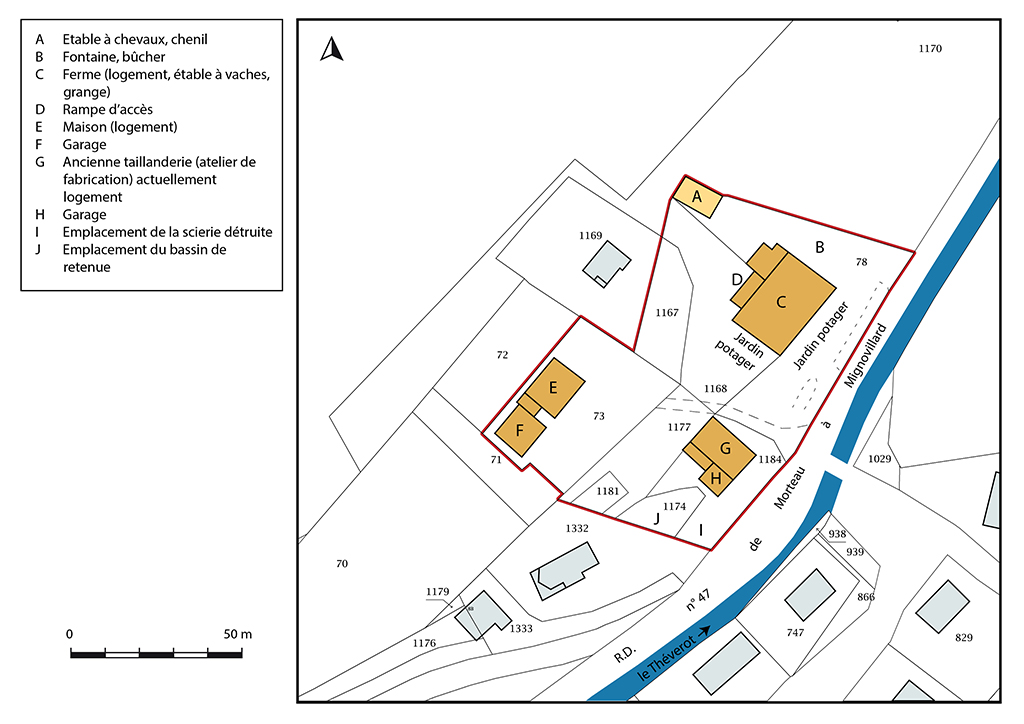

Cadastre

2017

B

71-73, 78, 1167-1169, 1174, 1177, 1181, 1184

;

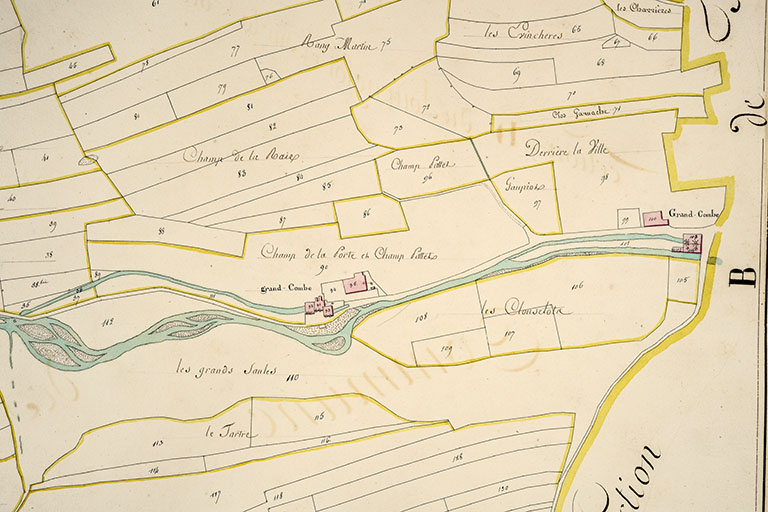

1816

B

35-37, 90-95, 108

-

Dénominationsusine de taillanderie, scierie

-

Appellationsdite usine de la Malepierre, taillanderie Bobillier, scierie Bobillier

-

Destinationsmaison

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, logement, ferme, étable à chevaux, étable à vaches, chenil, grange, garage, rampe d'accès, jardin potager, bûcher, fontaine

Le martinet de Malpierre (ou de la Malepierre) est attesté avant 1563. Réduit à l'état de vestiges, il est acheté en 1700 à Pierre Denis Vernier par Etienne Bobillier (Etienne Joseph, vers 1672-1718) avec un autre bâtiment, au village, abritant "martinet, moulin, forge et rasse". En 1724, quatre des fils d'Etienne - Jean François (1697-1747), dit maître taillandier, Etienne François (1699-1775), Etienne Girard (1709-1745) et Hugues Joseph (1714-1788), dit maître sculpteur - obtiennent d'Antoine Pierre de Grammont, prieur du val de Morteau, l'autorisation de le rétablir. Il est reconstruit et doté d'une ferme, bâtie pour Etienne François Bobillier en 1729 (les initiales EFB accompagnent cette date, inscrite sur un côté de l'ouverture du four à pain) et 1733 (ou 1735, date portée sur une plaque de cheminée avec des armoiries non identifiées, certainement réutilisées à des fins décoratives). En 1772, l'établissement produit 250 à 300 tonnes de quincaillerie et appartient à Etienne François. Il passe ensuite à son fils Etienne Joseph (1742-1818), cultivateur et maréchal taillandier mais aussi signalé comme horloger (établisseur) en 1782 et dont le frère Charles (1750-1824) est maître horloger à la Grand'Combe (Etienne François a peut-être été lui-aussi horloger : le musée de Morteau possède une montre signée E. F. Bobillier à la Grand Combe).

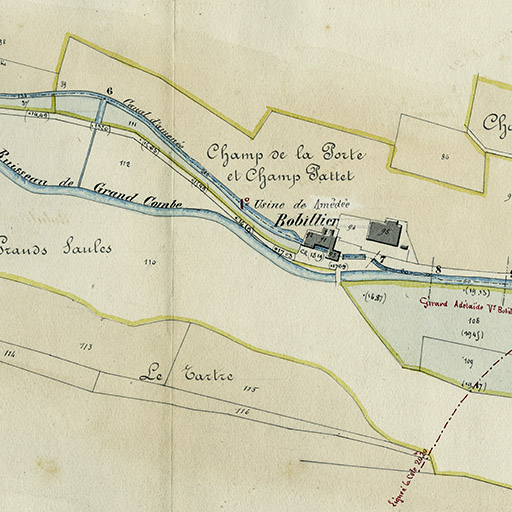

Le site dessiné sur le plan cadastral de 1816 (et appartenant en 1818 aux héritiers d'Etienne Joseph) est composé, outre la ferme (cadastrée B 95), de trois corps de bâtiments, d'amont en aval sur le canal de dérivation : scierie (B 92), taillanderie et forge (B 91), moulin (B 93). La taillanderie abrite à l'étage un logement, au rez-de-chaussée "trois feux et quatre petits martinets, propres à tirer, élargir et finir les faulx", et deux roues hydrauliques en-dessus actionnant l'une les martinets, l'autre les soufflets des foyers. Elle consomme des fers de Haute-Saône et du Doubs, de l'acier d'Allemagne, du charbon de sapin et de hêtre ("environ 100 bannettes ou 800 vans de forge") tiré du canton et des cantons voisins, voire de Suisse. Faute d'eau, elle est arrêtée la moitié de l'année mais elle produit en 1819 7 000 faux (dont 3 000 à 3 500 exportées en Suisse), en 1822 environ 6 000 faux (avec huit forgerons et deux aides). Le moulin compte deux paires de meules et la scierie une scie, le tout entraîné par trois ou quatre roues. L'exploitant de l'usine est le fils aîné d'Etienne Joseph : Célestin - Joseph Aimé Célestin - (1783-1865), aussi propriétaire d'un bâtiment sur le site d'une ancienne taillanderie aux Gras (au lieu-dit le Théverot).

La société Célestin Bobillier et Frères fabrique 5 000 faux en 1833, 16 000 en 1834 et 1835, 9 000 en 1840 ; le personnel réunit 16 personnes en 1835 (ils étaient une vingtaine vers 1800 mais ne seront plus que 6 en 1866 et 4 en 1883). En 1850, employant 10 personnes, l'établissement est équipé de "trois foyers de chaufferie, un ordon de martinet [à quatre marteaux], une machine soufflante à piston en bois". Il consomme 101 quintaux métriques de fer en barres, 6 d'acier français et autant d'acier de Styrie, pour produire 75 quintaux métriques de faux et faucilles (au prix de 320 F le quintal), portant la marque J.A.C.B. L'irrégularité du débit du Théverot ne lui permet pas de fonctionner en permanence : "Chômage fréquent. L'usine ne roule en plein que 3 ou 4 mois par an."

En 1867, le propriétaire est Alexis - Philippe Alexis - Bobillier (1794-1867), frère de Célestin, marié avec Marie Elisabeth Billod-Laillet (qui lui donnera 11 enfants dont 8 garçons) : cette date est gravée (avec les initiales PAB et MEL) au-dessus de l'entrée du logement édifié à l'ouest. Détruite par un incendie en 1869, l'usine est immédiatement reconstruite (sans le moulin) par Etienne Bobillier. S'agit-il d'Etienne François (1824-1909), célibataire, aussi établisseur de montres, ou d'Etienne Joseph (1826-1905), marié avec Delphine Baverel, tous deux fils d'Alexis ? L'ensemble des bâtiments est repris vers 1876 par le plus jeune des frères, Amédée (1843-1904), également taillandier. La fabrique de faux comporte alors cinq marteaux, une meule et une machine soufflante, actionnés par trois roues hydrauliques en-dessus. En 1904, le site est partagé entre les fils d'Amédée : Charles (1869-1931), Xavier (1874-1969) et Pierre (1880-1915). Le partage concerne notamment "une maison sise aux Malpierres comprenant la forge, le hangard à charbon, moteurs, machines, agrès et les outils réputés immeubles par destination, tels que les enclumes, pinces, marteaux, crics, romaines, balanciers, étaux, et généralement tous les meubles et outils servant au roulement de l'usine". Charles, négociant en bois, a la maison de 1867 (à laquelle il ajoute vers 1908 une "lessiverie"), Xavier la ferme et Pierre la taillanderie (qu'il semble agrandir). Si cette dernière occupait une vingtaine de personnes à la fin du 19e siècle, elle voit ses débouchés se restreindre (la marque aurait d'ailleurs été vendue en cette fin de siècle à la famille Philibert, de Nans-sous-Sainte-Anne). Elle cesse ses activités (vers 1922 ?) et ne sera plus déclarée que comme habitation dans la première moitié des années 1920, ses deux roues hydrauliques verticales disparaissant à la fin des années 1950 ou au début de la décennie suivante (alimentées par le bassin de retenue et un réservoir métallique, l'une était placée en façade vers l'angle sud et l'autre, d'environ 4 m de diamètre, contre le mur gouttereau sud-ouest).

Pierre fait donc construire en 1910-1911 une scierie (l'ancienne semblant avoir disparu entretemps), qu'il équipe avec une turbine double et des scies des Ets Douge Frères, de Besançon. Il décède à la guerre en 1915, ayant laissé comme héritiers les deux fils de son frère Xavier : Jean (1907-1991) et Amédée (1914-1993). Xavier maintient la scierie jusqu'à ce que ses fils soient en âge de la reprendre. Lorsque l'établissement ferme au début des années 1960, il comporte principalement un châssis multilame et une scie circulaire, actionnés par une turbine double qui met aussi en mouvement la grue en bois permettant de hisser au rez-de-chaussée surélevé les troncs réceptionnés au nord-est. Le bâtiment est démoli en 1995. Subsistent actuellement celui de la taillanderie (habitation récemment rénovée), la maison à l'ouest et la ferme. Cette dernière avait été modifiée dans les années 1930 par l'entreprise Les Fils de J. Martignoni : reprise en maçonnerie de la façade antérieure (?), suppression du tué... Toujours aux mains de la famille Bobillier, elle a été exploitée jusqu'en 2006 ; l'étable a depuis été convertie en garage.

Le martinet de Malpierre (ou de la Malepierre) est attesté avant 1563. Ruiné, il est acheté en 1700 par Etienne Bobillier, dont quatre fils - le maître taillandier Jean François, Etienne François, Etienne Girard et le maître sculpteur Hugues Joseph - obtiennent en 1724 du prieur du val de Morteau l'autorisation de le rétablir. Reconstruit, il est doté d'une ferme, bâtie pour Etienne François en 1729 (initiales EFB et date inscrites sur un côté de l'ouverture du four à pain) et 1733 (ou 1735, date portée sur une plaque de cheminée). L'établissement, qui produit 250 à 300 tonnes de quincaillerie en 1772, passe ensuite au fils d'Etienne François, Etienne Joseph, cultivateur et maréchal taillandier, aussi signalé comme horloger (établisseur) en 1782 et dont le frère Charles est maître horloger à la Grand'Combe (Etienne François a peut-être été lui-aussi horloger : le musée de Morteau possède une montre signée E.F. Bobillier à la Grand Combe). Le site dessiné sur le plan cadastral de 1816 est composé, outre la ferme (cadastrée B 95), de trois corps de bâtiments, d'amont en aval sur le canal de dérivation : scierie (B 92), taillanderie et forge (B 91), moulin (B 93). La taillanderie accueille au rez-de-chaussée "trois feux et quatre petits martinets, propres à tirer, élargir et finir les faulx", et deux roues hydrauliques. Faute d'eau, elle est arrêtée la moitié de l'année mais en 1822 elle produit 6 000 faux environ (avec huit forgerons et deux aides). Le moulin compte deux paires de meules et la scierie une scie. L'exploitant de l'usine est le fils aîné d'Etienne Joseph, Célestin, aussi propriétaire d'un bâtiment sur le site d'une ancienne taillanderie aux Gras (au lieu-dit le Théverot). La société Célestin Bobillier et Frères fabrique 16 000 faux en 1835 (avec 16 personnes), 9 000 en 1840. En 1850, employant 10 personnes, l'établissement est équipé de "trois foyers de chaufferie, un ordon de martinet, une machine soufflante à piston en bois", et il produit 75 quintaux métriques de faux et faucilles sous la marque JACB.

En 1867, le propriétaire est Alexis Bobillier, frère de Célestin, marié avec Marie Elisabeth Billod-Laillet : cette date est gravée (avec les initiales PAB et MEL) au-dessus de l'entrée du logement édifié à l'ouest. Détruite par un incendie en 1869, l'usine est immédiatement reconstruite (sans le moulin) par Etienne Bobillier (Etienne François, aussi établisseur de montres, ou Etienne Joseph ?). L'ensemble des bâtiments est repris vers 1876 par le plus jeune des frères, Amédée, également taillandier puis en 1904, le site est partagé entre ses trois fils. Charles, négociant en bois, a la maison de 1867 (à laquelle il ajoute vers 1908 une "lessiverie"), Xavier la ferme et Pierre la taillanderie (qu'il semble agrandir). Si cette dernière occupait une vingtaine de personnes à la fin du 19e siècle, elle voit ses débouchés se restreindre (la marque aurait d'ailleurs été vendue à la famille Philibert, de Nans-sous-Sainte-Anne) et semble cesser ses activités au début des années 1920 (vers 1922 ?). Pierre a fait construire en 1910-1911 une nouvelle scierie, qu'il équipe avec une turbine double et des scies des Ets Douge Frères, de Besançon. Lorsque l'établissement ferme au début des années 1960, il comporte principalement un châssis multilame et une scie circulaire, actionnés par une turbine double. Le bâtiment est démoli en 1995. Subsistent actuellement celui de la taillanderie (habitation récemment rénovée), la maison à l'ouest et la ferme. Cette dernière avait été modifiée dans les années 1930 par l'entreprise Les Fils de J. Martignoni : reprise en maçonnerie de la façade antérieure (?), suppression du tué... Toujours aux mains de la famille Bobillier, elle a été exploitée jusqu'en 2006 ; l'étable a depuis été convertie en garage.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 18e siècle , porte la date

- Principale : 3e quart 19e siècle , porte la date, daté par source

- Secondaire : 1er quart 20e siècle , (détruit)

-

Dates

- 1729, porte la date

- 1733, porte la date

- 1867, porte la date

- 1910, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

maître d'oeuvre inconnumaître d'oeuvre inconnuCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

L'ancienne taillanderie, la maison de 1867 et son garage, et la ferme ont des murs en moellons calcaires enduits. Fermée au-dessus du rez-de-chaussée par un pan de bois essenté de planches, la ferme présente sur la façade antérieure (à l'est) une lambrichure en arc plein cintre avec rang pendu, sur celle à l'ouest une lambrichure simple. En rez-de-chaussée, elle comporte un sous-sol (accessible par un escalier droit dans-oeuvre), un étage en surcroît et un étage de comble ; à l'arrière, la grange est desservie par une rampe d'accès (levée de grange) contre laquelle s'appuie une extension de l'étable en parpaings de béton. La maison a un sous-sol et un étage carré, l'ancienne taillanderie un étage carré et un étage en surcroît (desservi par un escalier extérieur droit récent en béton). Les toits sont à longs pans et tuiles mécaniques ; la ferme a des pignons couverts, la maison des croupes et l'ancienne taillanderie des demi-croupes. Le garage accolé à cette dernière est en parpaings de béton enduits, avec toit en appentis et couverture en acier ; couvert en tôle ondulée, l'étable à chevaux associe pan de fer et parpaings de béton.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

- bois pan de bois essentage de planches

- béton parpaing de béton enduit

- fer pan de fer

-

Toitstuile mécanique, acier en couverture

-

Étagessous-sol, en rez-de-chaussée, étage en surcroît, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon couvert

- croupe

- demi-croupe

- noue

- appentis

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier droit en charpente

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

Autres organes de circulationrampe d'accès

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place

-

Typologiesbaie horlogère

-

Techniques

- fonderie

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

- animal, ornement

-

Précision représentations

Armoiries sur une plaque de cheminée dans l'ancien tué : un écu à la tour couverte accompagnée de trois étoiles. Sculpture à l'extrémité des arbalétriers côté nord : un animal non identifié (en mauvais état), un motif à quatre pointes, un chat et un serpent.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Référence Patriarcheprésent sur POP

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Louis Girard

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Louis Girard

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

-

Bobillier, Michel. Propriétaire de la ferme des Forges. Grand'Combe-Châteleu.

12 juillet 2017 -

Girard, Louis. Propriétaire de l'ancienne forge des Cordiers. Grand'Combe-Châteleu.

26 juillet 2017 -

Vernot, Nicolas. Président de l'ARCHEE (Association de Recherche Comtoise en Héraldique, Epigraphie et Emblématique).

17 juillet 2017

Documents d'archives

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 287

Archives départementales du Doubs à Besançon : 3 P 287 Cadastre de la commune de Grand'Combe-Châteleu. 1814-1961.

- 3 P 287 : Atlas parcellaire (14 feuilles), dessin (plume, lavis), par le géomètre du cadastre Vial, 1816

- 3 P 287/1 : Registre des états de sections, 1818

- 3 P 287/2-3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, 1822-1874

- 3 P 287/4-5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, 1874-1914

- 3 P 287/6 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910

- 3 P 287/7-8 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1961

- 3 P 287/9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1961

-

Archives départementales du Doubs, Besançon

Archives départementales du Doubs à Besançon : 7 S 55 Cours d'eau et usines. Régime des eaux. Moulins-usines (1805-1919).

Commune de la Grand'Combe. Usine Bobillier Etienne François et Etienne Joseph (1812-1822). -

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

Notice sur les fabriques de la commune des Gras, pour être adressée à monsieur le sous-préfet de Pontarlier en exécution de sa lettre du 17 mars 1823, dressé sur les renseignements qui lui ont été produits par les fabricans, par Garnache, le 9 avril 1823. Photocopie d'un document conservé aux Archives départementales du Doubs.

-

[Statistique de l'] Industrie métallurgique. Annuaire départemental du Doubs pour 1850, 38e année, 1849, p. 290-322.

P. 301. -

Statistique de l'utilisation de la force motrice des eaux. Annuaire départemental du Doubs pour 1852, 40e année, 1851, p. 103-158.

P. 129.

Bibliographie

-

Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm.

T. 3, 1984, p. 1511-1512. -

Garneret, Jean. Le martinet et la faux en Franche-Comté. Actes du colloque sur l'artisanat (Besançon, 10-12 juin 1960). Annales littéraires de l'Université de Besançon, vol. 45, Les Belles Lettres, 1961, p. 67-85.

P. 73. -

Lemoine, Hubert. Le Val de Morteau et environs, de sa naissance à la Révolution. - Besançon : Jacques et Demontrond, 1972. 192 p. ; 24 cm.

P. 38. -

La roue hydraulique. Naissance de l'industrie dans le val de Morteau. - [Morteau] : [Lycée d'Enseignement Professionnel], [1982]. 60 p. : ill. ; 21 cm. Ouvrage réalisé par des élèves du collège de Morteau dans le cadre d'un projet d'action éducative.

-

Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900, d'après la collection de cartes postales de Georges Caille. - Les Gras : B. Vuillet, Villers-le-Lac : G. Caille, 1978. 294 p. : cartes postales ; 31 cm.

P. 242-243 : ill. -

Vuillet, Bernard. La vie dans le val de Morteau entre 1750 et 1800. - [S.l.] : [s.n.], 1975. 2 vol. (421 p.) : ill. ; 30 cm. Th. : Paris, Ecole des Chartes, 1975.

Vol. 2, p. 250, 251, 253, 261, 279-280.

Documents figurés

-

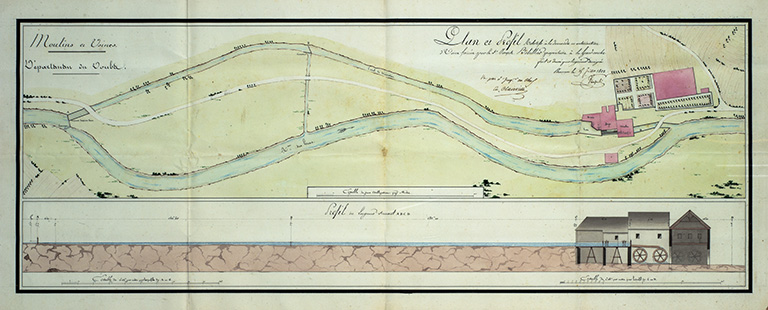

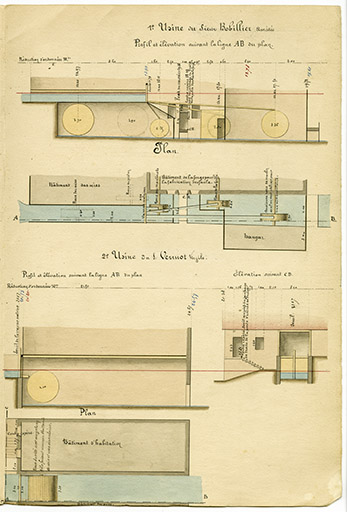

Archives départementales du Doubs, Besançon : 7 S 55

Plan et profil relatifs à la demande en autorisation d'usine formée par le Sr Joseph Bobillier, propriétaire à la Grand'Combe, dessin (plume, lavis), par l'ingénieur des Ponts et Chaussées Vauquelin, Besançon le 15 juillet 1822, 41 x 99,5 cm, échelles 1/500 et 1/20.

-

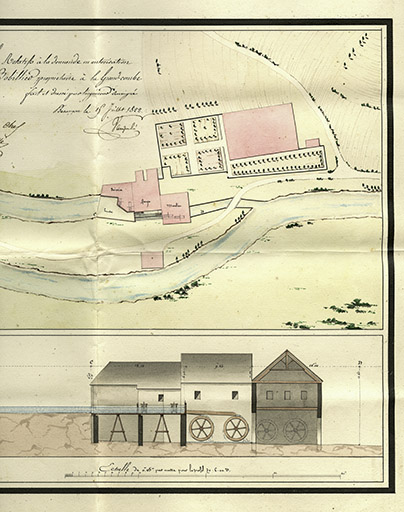

Archives départementales du Doubs, Besançon : 7 S 55

Commune de Grand'Combe. Règlement d'eau des usines Bobillier Amédée, Vermot Virgile, Sudant Vve, Droz Joseph, Vuillemin Alexis et Colin Adolphe, dessin (plume, lavis), par le conducteur des Ponts et Chaussées Couturier, Pontarlier le 21 juin 1876.

- Plan parcellaire, sans échelle [1/2 500], 30,5 x 126 cm.

- Profils en long et en travers et dessins de détails, échelles diverses (1/2 500 pour le profil en long, 1/200 pour les dessins de détail), 31 x 210 cm.

-

Grand'Combe. Les Forges, photographie, s.n., s.d. [1900 ?]. Publiée dans : Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900. - 1978, p. 242.

-

Collection particulière : Michel Bobillier, Grand'Combe-Châteleu

Photographies de la scierie Bobillier, photographie en couleur, s.n., novembre 1994.

-

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

[Vues de l'extérieur et de l'intérieur de la scierie Bobillier], photographie en couleur, par Louis Girard, 1991 et 1994.

Documents multimédia

-

Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : http://gw.geneanet.org/

Famille Bobillier, à Grand'Combe-Châteleu (consultation : 16 juin 2017).

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-