Sonia Dourlot, photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 2014-2020

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du Doubs

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesPays horloger (le)

La commune de Grand'Combe-Châteleu est principalement parcourue par le ruisseau du Théverot (ou ruisseau des Gras), né sur le territoire des Gras et qui se jette dans le Doubs au Pont de la Roche. Si le Doubs n'animait pas d'établissement hydraulique (celui du Moulinot l'étant par le ruisseau éponyme), il n'en était pas de même du Théverot dont les eaux ont actionné pas moins de sept usines. Certaines sont attestées dès le 16e siècle et l'on sait que le prieuré de Morteau a acensé bâtiment ou emplacement pour des moulins à Henry Bobillier en 1506, pour moulins et foules à Claude Bonzon en 1563, pour foules en 1567 et moulins en 1570 à Huguenin Gauthier, pour moulins aux Douffrans à Guillaume Joli en 1569 puis en 1584 à son fils Poly pour moulins, ribes et foules, en 1607 à Claude Bobillier-Boebe pour moulins...

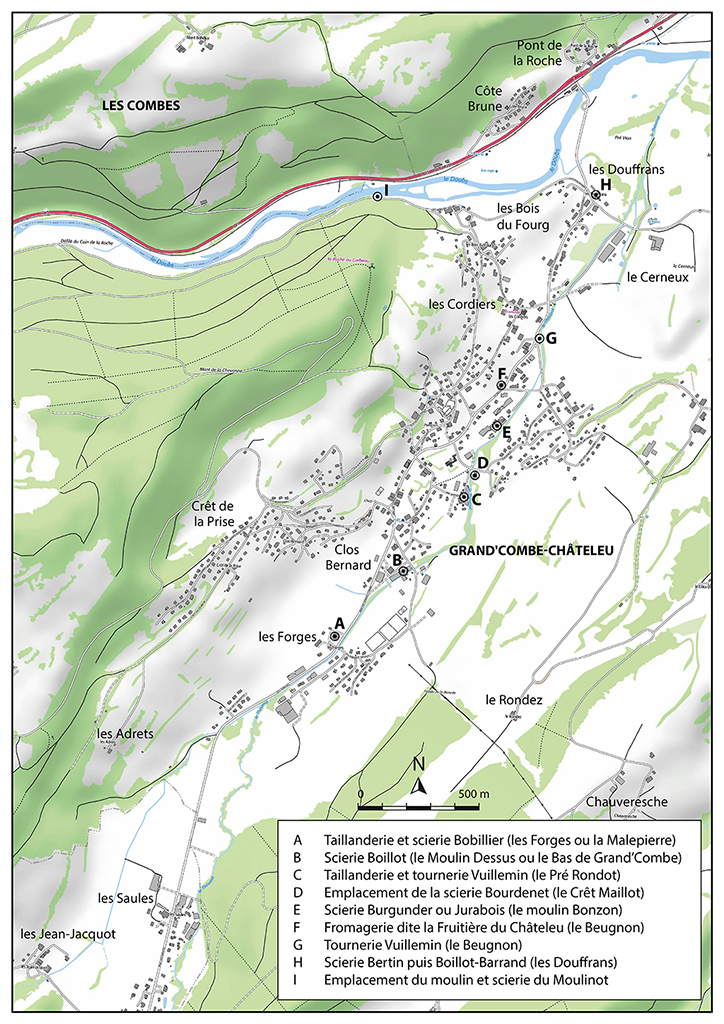

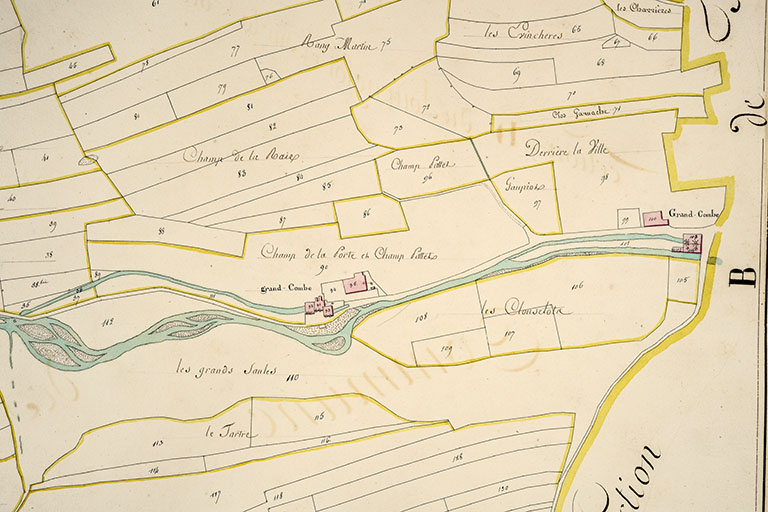

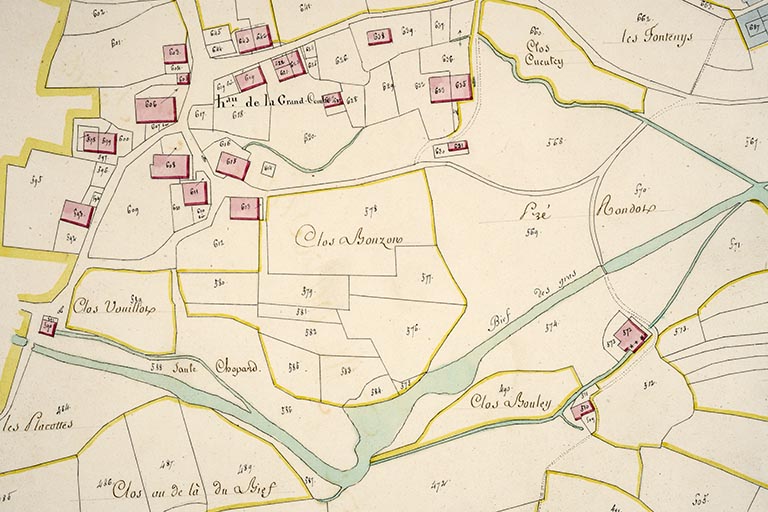

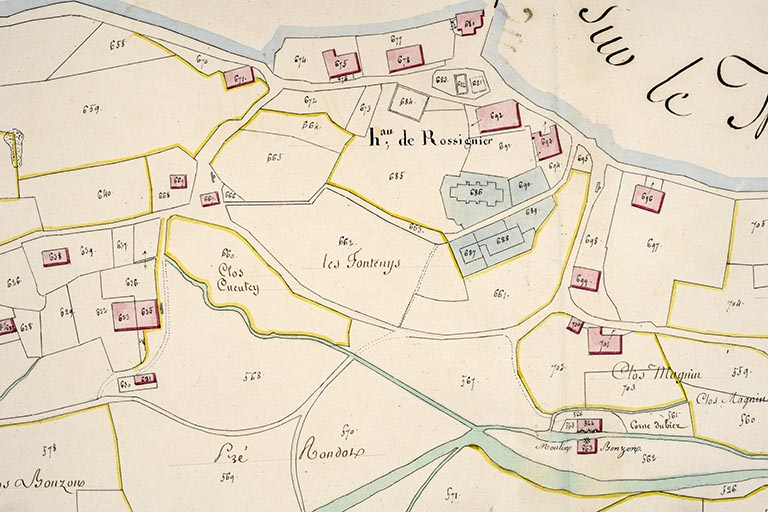

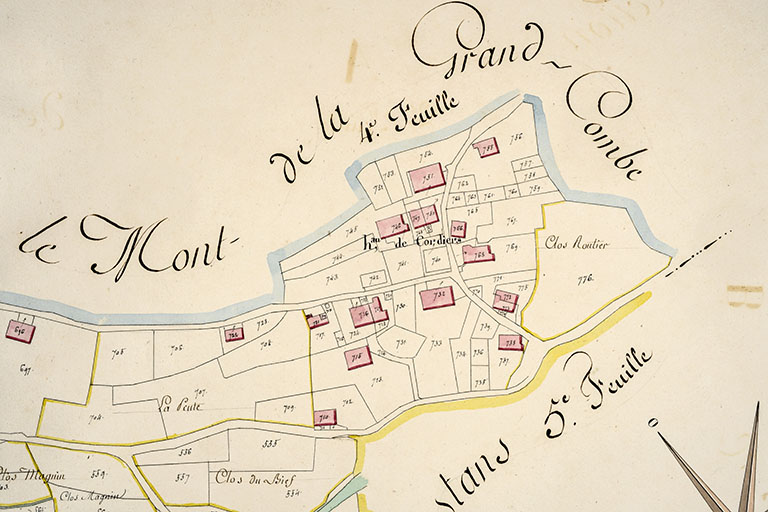

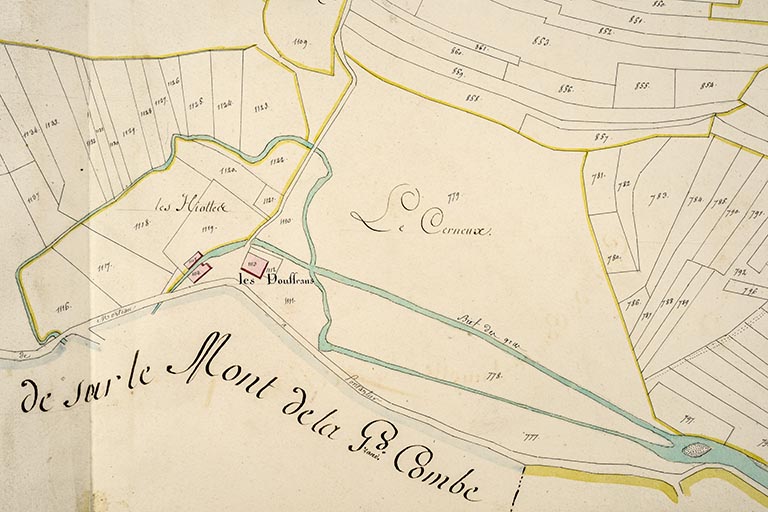

Sur le plan cadastral de 1816 sont représentés six établissements hydrauliques. Celui du Moulinot (cadastré A 402 et 403) est à part : situé non loin du Doubs, il associe moulin et scierie (à une roue hydraulique par-dessus) mais est converti en habitation en 1881 (il a disparu depuis). Cinq sont implantés chacun sur une dérivation du Théverot, soit d'amont en aval celui : des héritiers du "maréchal - taillandier" Etienne Joseph Bobillier (cadastré B 91 taillanderie et forge, 92 scie à eau et 93 moulin, dessiné avec six roues hydrauliques), dans l'actuel lieu-dit les Forges et autrefois la Malepierre ; de l' "ouvrier sur cuivre - négociant" Joseph Gagelin (B 100 maison, 102 scie à eau, 103 aisance, 104 maison et moulin, cinq roues), dont la taillanderie (au Moulin Dessus ou au Bas de Grand'Combe) comptait encore en 1812 cinq martinets mus par une roue hydraulique, deux foyers et leur soufflerie aussi actionnée par une roue, deux moulins à blé, un moulin à tan et une scierie ; de Pierre François Voiruchon - ou Varuschon - (B 572 maison et moulin, trois roues) au Crêt Maillot ; du meunier Claude François Droz (B 563 scie à eau, 564 maison et moulin, quatre roues) au moulin Bonzon et d'un autre meunier François Xavier Girard (B 1114 maison et moulin, 1115 scie à eau, aucune roue représentée) aux Douffrans. Ces usines sont toujours signalées en 1852 : celle de Malepierre aux Bobillier est une fabrique de faux (à "1 ordon de 4 marteaux et soufflerie"), "qui ne roule en plein que 3 à 4 mois par an", avec moulin et scierie ("ayant chacun leur roue") ; celle du Bas de Grand'Combe (passée de Gagelin aux Bobillier), à "1 moulin à blé et 1 scierie", est en "chômage prolongé" ; celle du Crêt Maillot, aux frères Sudant (de 1845 à 1884 et auparavant à Voiruchon), consiste en "1 moulin à 3 paires de meules et 1 scierie (4 roues)" ; celle du moulin Bonzon, à Joseph Droz, est un "moulin à 2 paires de meules et 1 scierie (3 roues)" ; celle des Douffrans, à Remonay, comporte un "moulin à 3 paires de meules et scierie (4 roues)" ; les trois dernières "sont pendant la moitié de l'année en fériation". Deux établissements supplémentaires se créent dans la deuxième moitié du 19e siècle : la taillanderie et tournerie (à une roue) fondée au Pré Rondot en 1862 par Louis Vuillemin, en aval de la prise d'eau de Voiruchon, qu'il laisse à son fils Amédée, et la petite et éphémère tournerie (une roue) qu'il installe dans les années 1880 au Beugnon, en aval du moulin Bonzon. A cette liste s'ajoutent, pour mémoire, la fromagerie du village (bâtie en 1874) dont la baratte est actionnée par une roue hydraulique alimentée par une fontaine et une forge appelée "la turbine", détruite et dont on ne sait quasiment rien, qui aurait existé aux Cordiers rive droite du Théverot.

En 1876 intervient un arrêté réglementant les usines sur le Théverot (à l'exception de la taillanderie Vuillemin, réglementée dès 1863) qui, presque toutes, utilisent des roues hydrauliques par-dessus. Ces usines appartiennent alors à Amédée Bobillier (cinq marteaux, une meule, une soufflerie et trois roues), Virgile Vermot-Desroches - et auparavant Célestin Bobillier - (une scie circulaire, trois châssis multilames équipés de 8 à 10 lames, "une machine à limer les scies" et une roue de poitrine soit "une roue verticale à augets, prenant l'eau un peu au-dessus du centre"), la veuve Sudant (deux paires de meules, un scie circulaire, trois châssis monolames et quatre roues), Joseph Droz (deux paires de meules, une scie circulaire, deux châssis monolames et quatre roues), Alexis Vuillemin (un martinet, une meule, un soufflet de forge et deux roues en-dessous, "en chômage depuis un grand nombre d'années"), Adolphe Colin (trois paires de meules, une scie circulaire, un châssis de scie monolame et un multilame, quatre roues verticales dont trois par-dessus). Des trois activités signalées - meunerie, travail du métal et travail du bois -, la première disparaît progressivement tandis que la deuxième se maintient jusque dans les années 1910-1920 dans la taillanderie Bobillier et jusqu'à nos jours dans celle d'Amédée Vuillemin au Pré Rondot. L'activité principale devient toutefois le sciage du bois, spécificité de Grand'Combe-Châteleu qui lui vaut de compter cinq scieries : la première en amont est celle montée aux Forges en 1910-1911 par Pierre Bobillier puis viennent celle reprise par Vermot-Desroches en 1874 (auquel succèdera Albert Longchampt, qui ajoutera avant 1895 à ses trois turbines une machine à vapeur achetée au casino de Monaco, puis Marcellin Boillot) au Bas de Grand'Combe, celle de Léon Bourdenet (auparavant Sudant) au Crêt Maillot, celle de Droz au moulin Bonzon puis celle de Jacquot (auparavant Colin) aux Douffrans. Si le sciage est représenté par 16 patrons et 17 ouvriers en 1911, la scierie de Marcellin Boillot emploie 40 personnes en 1926 puis 31 (dont deux femmes) en 1930. En 1953, elles sont toujours au nombre de cinq : Bobillier Frères, Pierre Boillot (à la suite de son père Marcellin), Bourdenet, Burgunder (auparavant Droz) et Bertin (auparavant Jacquot).

Des sept sites repérés sur le Théverot, six subsistent en 2017 et trois sont encore en activité. L'énergie hydraulique n'est cependant plus utilisée dans aucun depuis longtemps (idem pour la fromagerie, devenue Fruitière du Châteleu). Ainsi sont visibles d'amont en aval : la taillanderie Bobillier aux Forges, dont la scierie a fermé au début des années 1960 et été démolie en 1995 ; la scierie Longchampt puis Boillot, au Bas de Grand'Combe : incendiée en 1868 puis de nouveau en 2001 (avec disparition totale des bâtiments anciens), elle est exploitée par la SA Jean-Pierre Boillot, sciage et rabotage du bois, qui emploie 12 personnes ; la scierie Bourdenet, incendiée en 1880 puis en 2003, a été rasée ; la taillanderie et tournerie Vuillemin subsiste avec l'atelier de forgeron d'art de Benoît Vuillemin, travaillant seul, et celui d'ameublement de son cousin Laurent (trois personnes) ; la scierie Burgunder (auparavant Droz puis François et Alexis Boillot) : incendiée en février 1945, elle a été rebâtie par Alcide et Léon Burgunder puis exploitée par les Ets Jean Burgunder et actuellement par la Société jurassienne des Bois Jurabois (sciage et rabotage du bois, SA dirigée par Michel Burgunder et employant 17 personnes) et par la SA Jurabois B.R. (rabotage et parqueterie, 4 personnes) ; le bâtiment de Louis puis Alexis Vuillemin subsiste mais rien ne rappelle sa fonction passée ; finalement, la scierie Bertin puis Boillot et Barrand, incendiée en 1941 et rebâtie en 1943, a fermé en 2008.

La commune de Grand'Combe-Châteleu est principalement parcourue par le ruisseau du Théverot (ou ruisseau des Gras), né sur le territoire des Gras et qui se jette dans le Doubs au Pont de la Roche après avoir actionné sept usines, certaines attestées dès le 16e siècle. Le plan cadastral de 1816 en représente six, celle du Moulinot (cadastrée A 402 et 403) étant à part (située non loin du Doubs, elle associe moulin et scierie mais elle est convertie en habitation en 1881 et a disparu depuis). Les cinq autres établissements sont implantés chacun sur une dérivation du Théverot, soit d'amont en aval celui des héritiers du "maréchal - taillandier" Etienne Joseph Bobillier (cadastré B 91 taillanderie et forge, 92 scie à eau et 93 moulin), dans l'actuel lieu-dit les Forges et autrefois la Malepierre ; de l' "ouvrier sur cuivre - négociant" Joseph Gagelin (B 100 maison, 102 scie à eau, 103 aisance, 104 maison et moulin), dont la taillanderie (au Moulin Dessus ou au Bas de Grand'Combe) comptait encore en 1812 cinq martinets, deux foyers et leur soufflerie, deux moulins à blé, un moulin à tan et une scierie ; de Pierre François Voiruchon - ou Varuschon - (B 572 maison et moulin) au Crêt Maillot ; du meunier Claude François Droz (B 563 scie à eau, 564 maison et moulin) au moulin Bonzon et d'un autre meunier François Xavier Girard (B 1114 maison et moulin, 1115 scie à eau) aux Douffrans. Comprenant systématiquement paires de meules et scies, ces usines sont toujours signalées en 1852 : à Malepierre (fabrique de faux Bobillier), au Bas de Grand'Combe (passée de Gagelin aux Bobillier), au Crêt Maillot (aux frères Sudant de 1845 à 1884 et auparavant à Voiruchon), au moulin Bonzon (Joseph Droz) et aux Douffrans (Remonay).

Deux établissements supplémentaires se créent dans la deuxième moitié du 19e siècle : la taillanderie-tournerie fondée en 1862 au Pré Rondot par Louis Vuillemin (qui la laisse à son fils Amédée), en aval de la prise d'eau de Voiruchon, et l'éphémère tournerie qu'il installe dans les années 1880 au Beugnon, en aval du moulin Bonzon. A cette liste s'ajoutent, pour mémoire, la fromagerie du village (bâtie en 1874) dont la baratte est actionnée par une roue hydraulique alimentée par une fontaine et une forge appelée "la turbine", détruite et dont on ne sait quasiment rien, qui aurait existé aux Cordiers rive droite du Théverot. En 1876, un arrêté réglemente les usines sur le Théverot (à l'exception de la taillanderie Vuillemin, réglementée dès 1863) qui, presque toutes, utilisent des roues hydrauliques par-dessus. Elles appartiennent alors à Amédée Bobillier (cinq marteaux, une meule, une soufflerie et trois roues), Virgile Vermot-Desroches - et auparavant Célestin Bobillier - (une scie circulaire, trois châssis multilames équipés de 8 à 10 lames, "une machine à limer les scies" et une roue de poitrine), la veuve Sudant (deux paires de meules, un scie circulaire, trois châssis monolames et quatre roues), Joseph Droz (deux paires de meules, une scie circulaire, deux châssis monolames et quatre roues), Alexis Vuillemin (un martinet, une meule, un soufflet de forge et deux roues en-dessous, "en chômage depuis un grand nombre d'années"), Adolphe Colin (trois paires de meules, une scie circulaire, un châssis de scie monolame et un multilame, quatre roues). Des trois activités signalées - meunerie, travail du métal et travail du bois -, la première disparaît progressivement tandis que la deuxième se maintient jusque dans les années 1910-1920 dans la taillanderie Bobillier et jusqu'à nos jours dans celle d'Amédée Vuillemin au Pré Rondot. L'activité principale devient toutefois le sciage du bois, spécificité de Grand'Combe-Châteleu qui lui vaut de compter cinq scieries : la première en amont est celle montée aux Forges en 1910-1911 par Pierre Bobillier puis viennent celle reprise par Vermot-Desroches en 1874 (auquel succèderont Albert Longchampt puis Marcellin Boillot, employant 40 personnes en 1926) au Bas de Grand'Combe, celle de Léon Bourdenet (auparavant Sudant) au Crêt Maillot, celle de Droz au moulin Bonzon puis celle de Jacquot (auparavant Colin) aux Douffrans. En 1953, elles sont toujours au nombre de cinq : Bobillier Frères, Pierre Boillot (à la suite de son père Marcellin), Bourdenet, Burgunder (auparavant Droz) et Bertin (auparavant Jacquot).

Six des sept sites repérés sur le Théverot subsistent en 2017, dont trois encore en activité mais sans recourir à l'énergie hydraulique. Ainsi sont visibles d'amont en aval : la taillanderie Bobillier aux Forges, dont la scierie a fermé au début des années 1960 et été démolie en 1995 ; la scierie Boillot, au Bas de Grand'Combe : incendiée en 1868 puis de nouveau en 2001 (avec disparition totale des bâtiments anciens), elle est exploitée par la SA Jean-Pierre Boillot, sciage et rabotage du bois, qui emploie 12 personnes ; la scierie Bourdenet, incendiée en 1880 puis en 2003, a été rasée ; la taillanderie et tournerie Vuillemin subsiste avec l'atelier de forgeron d'art de Benoît Vuillemin et celui d'ameublement de son cousin Laurent ; la scierie Burgunder (auparavant Droz), incendiée en février 1945, a été rebâtie par Alcide et Léon Burgunder puis exploitée par les Ets Jean Burgunder et actuellement par la Société jurassienne des Bois Jurabois (sciage et rabotage du bois, 17 personnes) et par la SA Jurabois B.R. (rabotage et parqueterie, 4 personnes) ; le bâtiment de Louis puis Alexis Vuillemin subsiste mais rien ne rappelle sa fonction passée ; finalement, la scierie Bertin puis Boillot et Barrand, incendiée en 1941 et rebâtie en 1943, a fermé en 2008.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle, 20e siècle, 1er quart 21e siècle

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Charles Simon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

-

Girard, Louis. Propriétaire de l'ancienne forge des Cordiers. Grand'Combe-Châteleu.

26 juillet 2017

Documents d'archives

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : M 3044

Archives départementales du Doubs : M 3044 Travail et main d’œuvre, 1926-1930.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 287

Archives départementales du Doubs à Besançon : 3 P 287 Cadastre de la commune de Grand'Combe-Châteleu. 1814-1961.

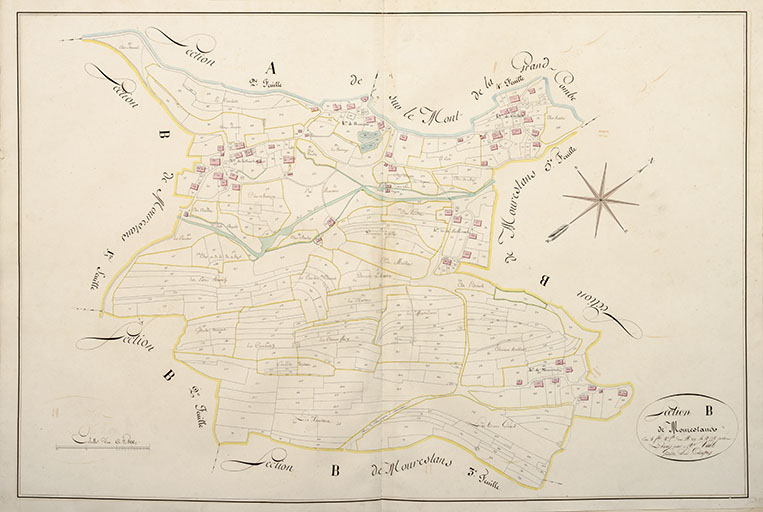

- 3 P 287 : Atlas parcellaire (14 feuilles), dessin (plume, lavis), par le géomètre du cadastre Vial, 1816

- 3 P 287/1 : Registre des états de sections, 1818

- 3 P 287/2-3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, 1822-1874

- 3 P 287/4-5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, 1874-1914

- 3 P 287/6 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910

- 3 P 287/7-8 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1961

- 3 P 287/9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1961

-

Archives départementales du Doubs, Besançon

Archives départementales du Doubs à Besançon : 7 S 55 Cours d'eau et usines. Régime des eaux. Moulins-usines (1805-1919).

Commune de Grand'Combe[-Châteleu] (an XIII-1899). -

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1230

Archives départementales du Doubs : Sp 1230 Service hydraulique. Police des eaux. Alignements (1857-1917).

Etablissement de barrage sur le ruisseau des Gras. Le Sr Vuillemin Louis pétitionnaire, à Grand’Combe, 1898-1899. -

Statistique de l'utilisation de la force motrice des eaux. Annuaire départemental du Doubs pour 1852, 40e année, 1851, p. 103-158.

P. 129. -

Roland, Pierre Henry. Extrait du censier du prieur de Morteau relatif aux usines, vers 1820-1821. Liste, collationnée par l'arpenteur Roland pour un ouvrage historique sur Morteau, communiquée par Henri Leiser.

Bibliographie

-

Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm.

T. 3, 1984, p. 1511-1513. -

La roue hydraulique. Naissance de l'industrie dans le val de Morteau. - [Morteau] : [Lycée d'Enseignement Professionnel], [1982]. 60 p. : ill. ; 21 cm. Ouvrage réalisé par des élèves du collège de Morteau dans le cadre d'un projet d'action éducative.

-

Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900, d'après la collection de cartes postales de Georges Caille. - Les Gras : B. Vuillet, Villers-le-Lac : G. Caille, 1978. 294 p. : cartes postales ; 31 cm.

P. 236-249 : ill.

Documents figurés

-

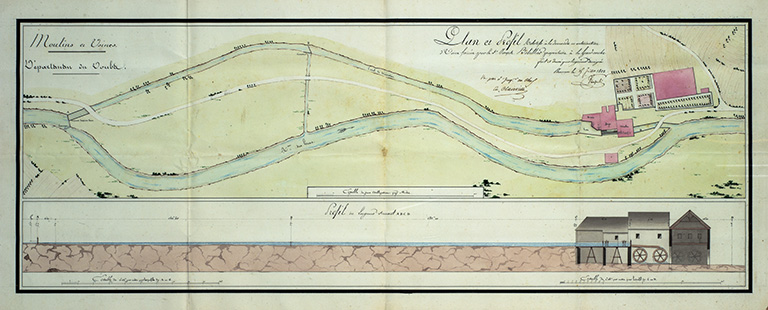

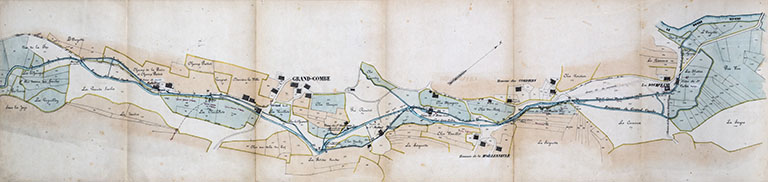

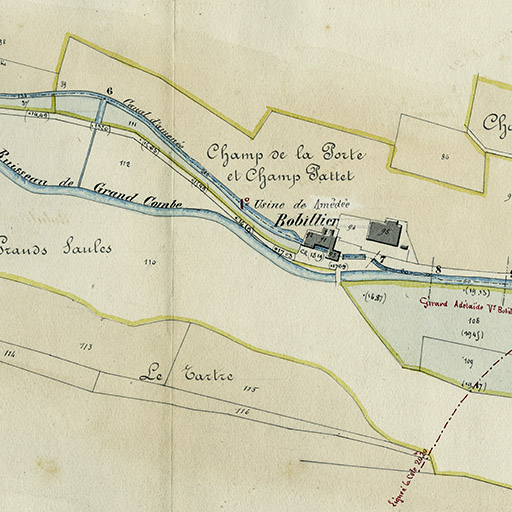

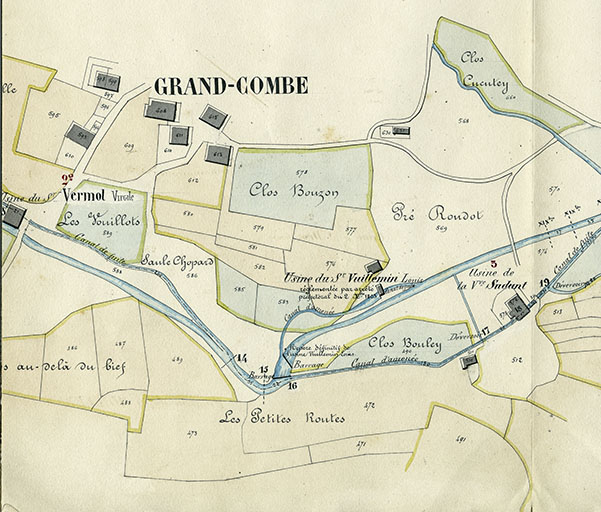

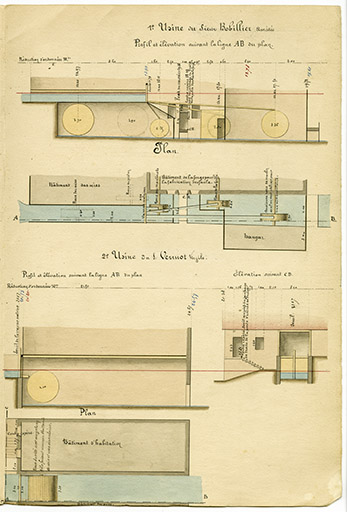

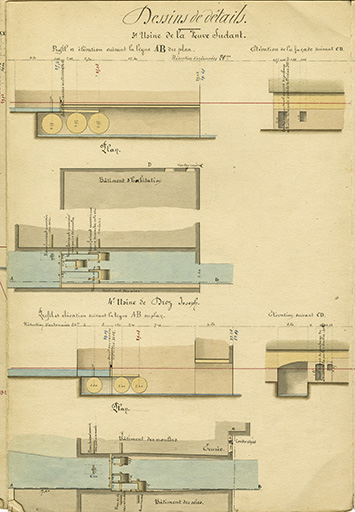

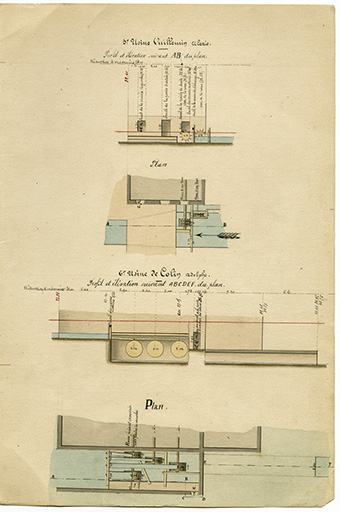

Archives départementales du Doubs, Besançon : 7 S 55

Commune de Grand'Combe. Règlement d'eau des usines Bobillier Amédée, Vermot Virgile, Sudant Vve, Droz Joseph, Vuillemin Alexis et Colin Adolphe, dessin (plume, lavis), par le conducteur des Ponts et Chaussées Couturier, Pontarlier le 21 juin 1876.

- Plan parcellaire, sans échelle [1/2 500], 30,5 x 126 cm.

- Profils en long et en travers et dessins de détails, échelles diverses (1/2 500 pour le profil en long, 1/200 pour les dessins de détail), 31 x 210 cm.

-

[Plan, coupe et élévation du chalet communal, montrant le roue hydraulique], dessin, par l'instituteur de Grand'Combe-Châteleu Louis Roy, 1891. Publié dans : La roue hydraulique. Naissance de l'industrie dans le val de Morteau, 1982.

-

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

Le Moulinot [vue d'ensemble du bâtiment avec sa roue hydraulique par-dessus], photographie, s.n., s.d. [4e quart 19e siècle].

-

Grand'Combe. Les Forges, photographie, s.n., s.d. [1900 ?]. Publiée dans : Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900. - 1978, p. 242.

Le pignon de la scierie Bobillier est visible à gauche, jouxtant le bassin de retenue et la taillanderie. -

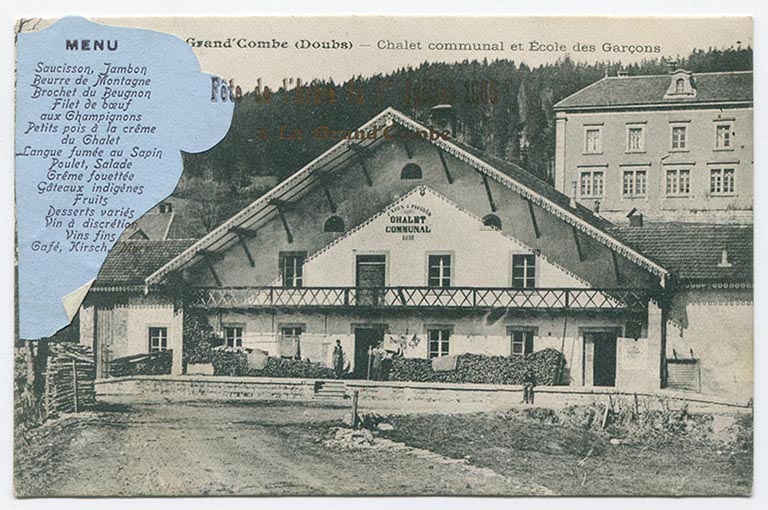

Collection particulière

La Grand'Combe (Doubs) - Chalet communal et école des garçons, carte postale, s.n., s.d. [fin 19e siècle ou début 20e siècle, vers 1905 ?]. Publiée dans : Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900, 1978, p. 246. Louis Girard en possède un exemplaire surchargé d'un menu et de la mention : "Fête de l'Arbre du 1er juillet 1906 à la Grand'Combe".

La roue hydraulique de la fromagerie se trouvait dans le petit corps de bâtiment à gauche. -

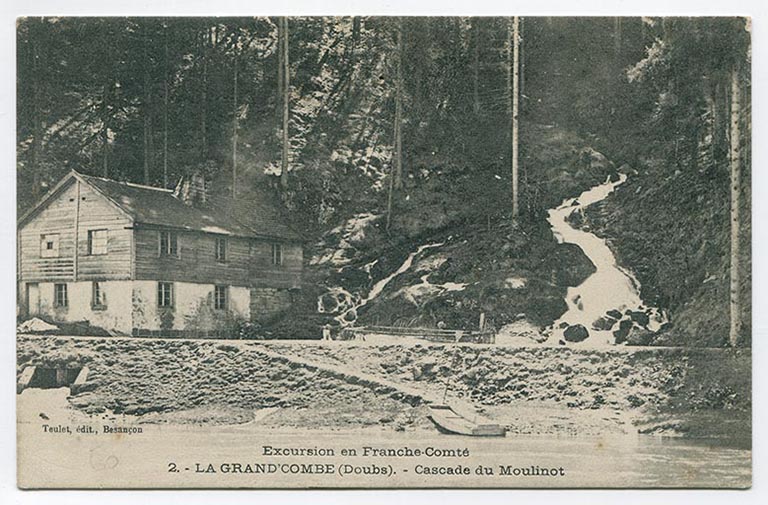

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

Excursion en Franche-Comté. 2. - La Grand'Combe (Doubs). - Cascade du Moulinot, carte postale, s.n., [fin 19e siècle ou début 20e siècle, avant 1908], Teulet éd. à Besançon. Porte la date 4 août 1908 (tampon) au verso. Publiée dans : Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900. - 1978, p. 248 avec la légende : "La Grand'Combe (Doubs) - Cascade du Moulinot".

-

Excursion en Franche-Comté. 5. - La Grand'Combe (Doubs). - Vue de Rossigniers, carte postale, s.n., [fin 19e siècle ou début 20e siècle, avant 1907], Teulet éd. à Besançon. Publiée dans : Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900. - 1978, p. 236. Porte la date 18 décembre 1907 (tampon) au recto.

La scierie Droz (puis Burgunder) est au premier plan. -

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

Scierie hydraulique et à vapeur Longchampt (Albert). Grand-Combes-de-Morteau, carte postale, par Octave à Nancy, s.d. [1er quart 20e siècle]. Publiée dans : Vuillet, Bernard. Le val de Morteau et les Brenets en 1900. - 1978, p. 240.

Future scierie Boillot. -

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

[La scierie Bertin, vue de trois quarts gauche], photographie, s.n., s.d. [2e quart 20e siècle ?].

-

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

La Grand-Combe - La Moïeuseule, carte postale, s.n., [1ère moitié 20e siècle], Ch. Simon éd. à Maîche. Porte la date 4 octobre 1950 (manuscrite) au verso.

La scierie Droz (puis Burgunder) correspond au bâtiment à droite. -

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

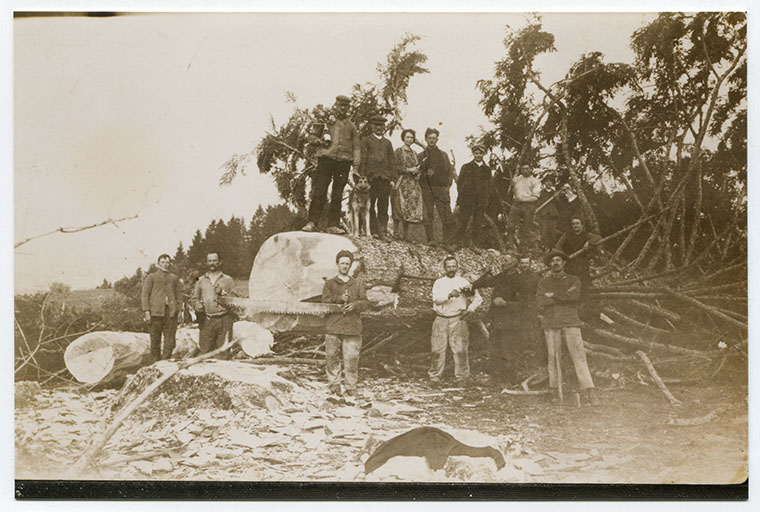

Abattage du sapin Stevenson à la Roche Bercail [près de Morteau, par les bûcherons de la scierie Bourdenet], photographie, s.n., s.d. [1ère moitié 20e siècle].

-

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

[Vue plongeante sur la scierie Bourdenet], photographie en couleur, par Louis Girard, 1991.

-

Collection particulière : Louis Girard, Grand’Combe-Châteleu

[Vues de l'extérieur et de l'intérieur de la scierie Bobillier], photographie en couleur, par Louis Girard, 1991 et 1994.

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-