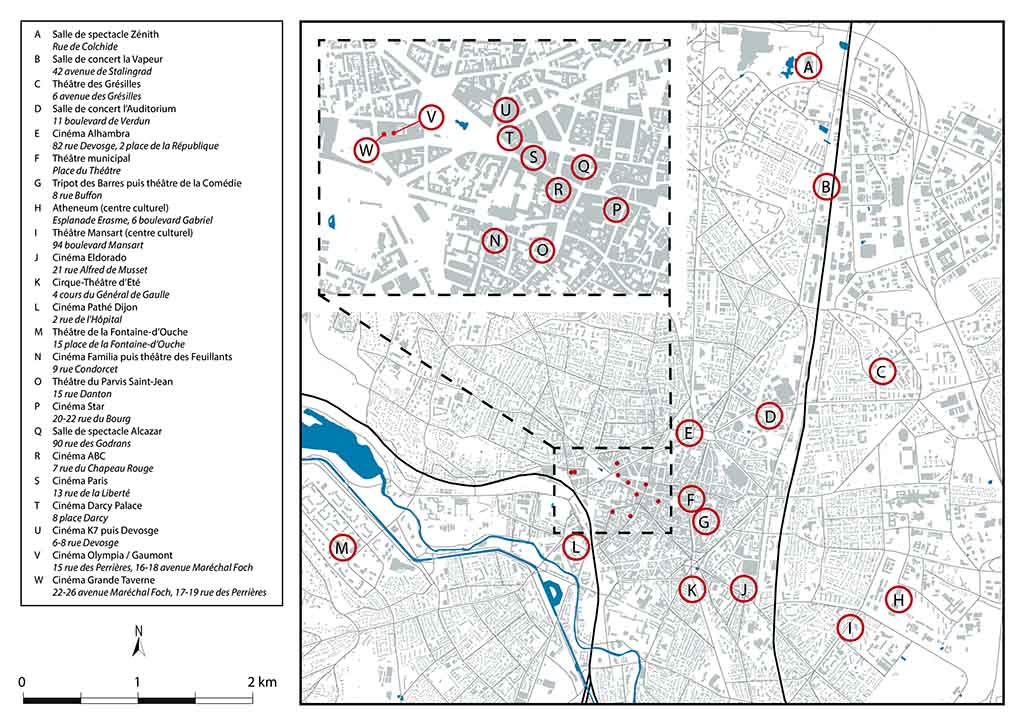

1. Le théâtre municipal (1828) et les salles qui l'ont précédé

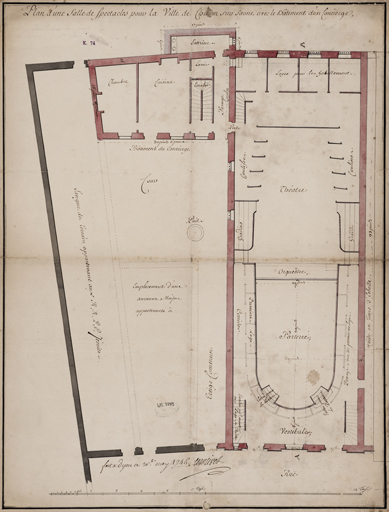

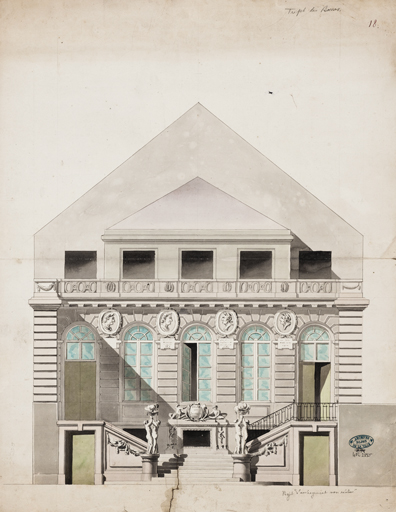

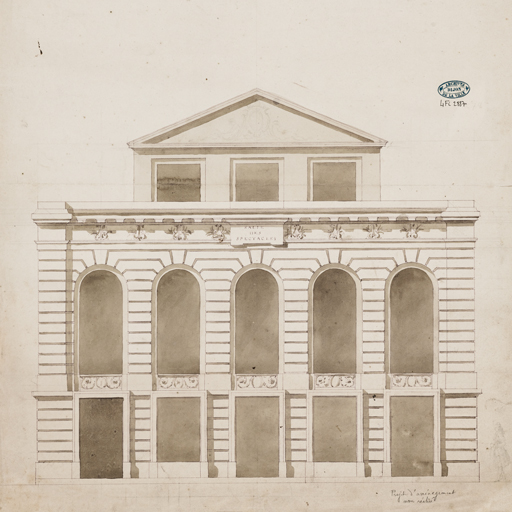

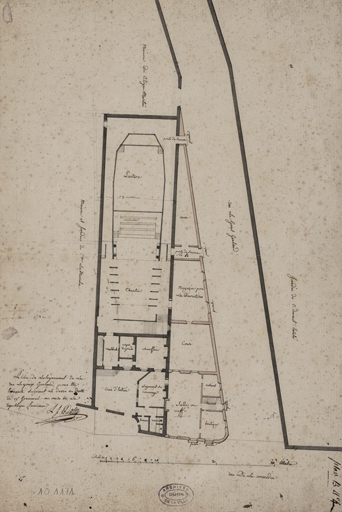

Dijon compta près d'une dizaine de jeux de paume ou tripots, le plus ancien fondé vers 1250 dans l'actuelle rue des Godrans, celui de la rue Guillaume (actuelle rue de la Liberté) bâti vers 1465. Le théâtre s'exprime dans ces salles dès les années 1620-1630, notamment dans celles de la Grande Salamandre rue Piron (dans l'hôtel Millotet aux n° 13-17 et sa dépendance aux n° 22-24), de la Poissonnerie rue Musette ou des Barres rue du Grand Potet (aujourd'hui rue Buffon) remontant peut-être à 1583, etc. Cette dernière est achetée en 1717 au marquis de Bauffremont par la Ville et son locataire, Chanson, la transforme en salle de spectacle : la Comédie (8 rue Buffon). La gestion en est reprise en 1743 par la municipalité qui, au cours de la décennie suivante, fait aménager le bâtiment par l'architecte Le Jolivet (auteur du plan d'une salle de spectacle pour la ville de Chalon-sur-Saône). La salle est étroite et son accès s'effectue par le fond de la pièce en passant sous la scène (le peu de largeur du couloir inquiète en cas d'incendie). Un projet de transformation de l'architecte Jacques Cellerier, en 1773, vise à en inverser la disposition tout en créant un corps d'entrée et une nouvelle façade. Projet sans suite. La salle, qui se signale dans la rue par un cartouche ailé et comporte une scène de 7 m x 11 m, une salle de 13 m x 21 m et trois balcons (capacité : 856 personnes), est rénovée dans la période 1804-1806. Vendue en 1810, elle fermera en 1828 lorsque le théâtre municipal sera inauguré (elle accueillera ensuite quelques temps une société de théâtre amateur puis connaîtra de nombreuses réutilisations et sera transformée en habitation).

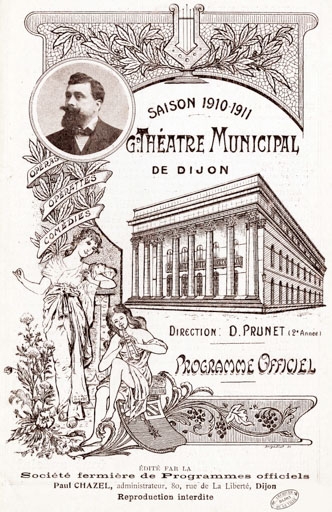

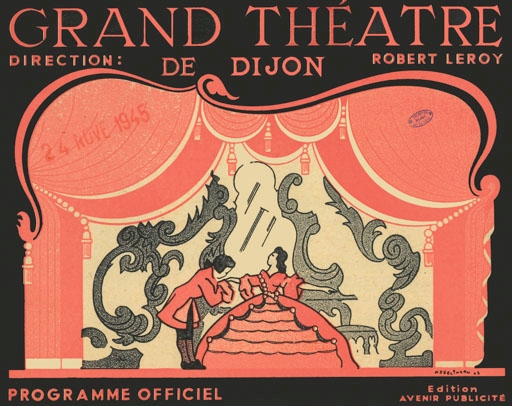

Si un Vauxhall (bal d'été) est attesté en 1769 sur le bastion de Guise, c'est le théâtre (place du Théâtre) qui va mobiliser durablement la municipalité. Un projet rédigé par Cellerier est approuvé en 1786 par un arrêt du Conseil du roi mais la Révolution et les embarras financiers de la Ville en ajournent la réalisation pendant un quart de siècle. Les travaux débutent en 1810 mais s'arrêtent au bout d'un an puis Cellerier meurt en 1814. Il faut attendre 1822 pour que le chantier rouvre, sous la direction de l'architecte et ingénieur Simon Vallot, et le théâtre municipal est finalement inauguré le 4 novembre 1828.

2. De la Monarchie de Juillet au début du 20e siècle

A côté du théâtre, manifestation de la volonté de la Ville, d'autres salles de spectacle sont actives à diverses périodes, fruits de l'initiative privée. Ainsi la brasserie du Parc (1 cours du Général de Gaulle), installée en 1836 dans des bâtiments existants, comprenait une salle de 26 m x 15 m, avec galerie à l'étage. Café chantant vers 1880, offrant des représentations cinématographiques dès 1910, elle a été convertie après la Première Guerre mondiale en salle de bal (jusque vers 1950). Elle a été remplacée par un immeuble en 1979.

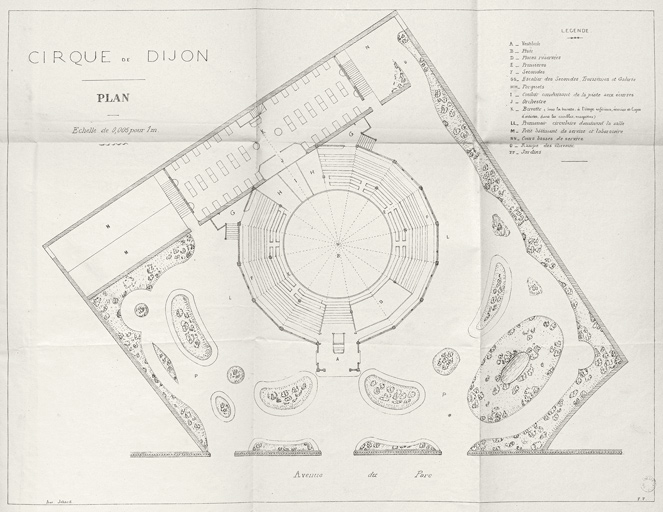

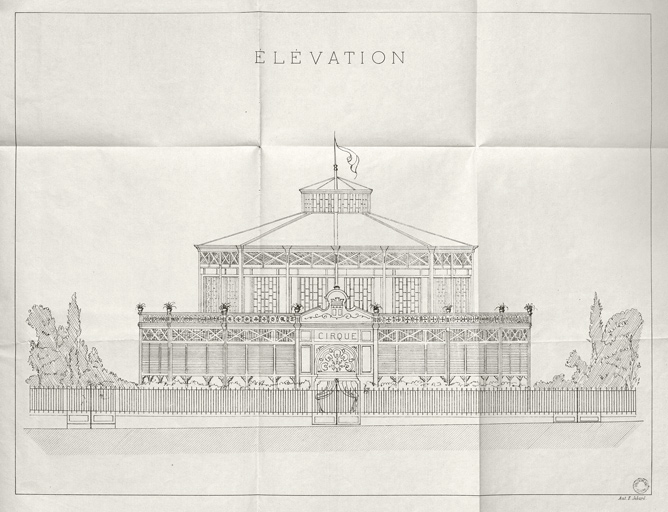

A proximité (au 4 cours du Général de Gaulle), l'architecte Charles Sauger élabore un complexe, bâti en 1867, associant rotonde, théâtre et "casino" : le Cirque-Théâtre d'Eté. La rotonde (de 24 m de diamètre) a une piste pour les spectacles équestres et deux balcons ; elle ouvre sur le théâtre (36 m x 9 m). L'établissement est inauguré le 26 juin 1870 mais il ferme presque aussitôt à cause du conflit franco-prussien. Il est converti en salle de spectacle à sa réouverture en 1872, sans succès, et la rotonde est démolie dès 1878. Les bâtiments subsistants, achetés en 1890 par la société des écoles catholiques de Dijon, accueillent l'école Saint-Pierre (l'ancien théâtre a été rehaussé d'un étage par l'architecte Lentz en 1957).

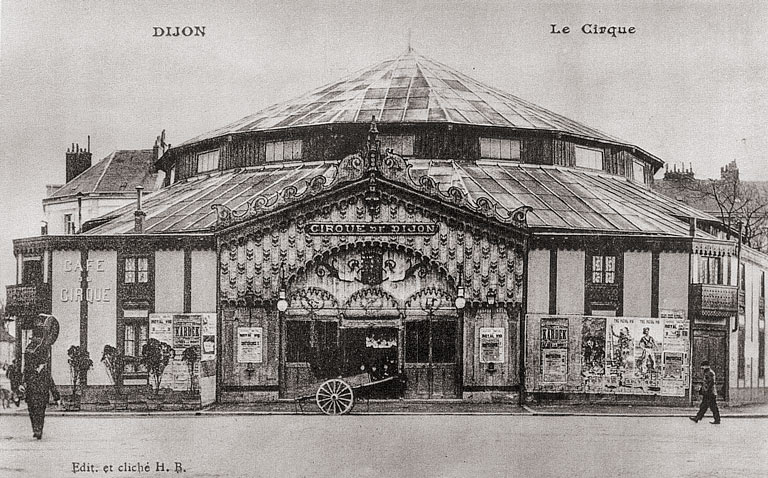

D'autres cirques sont connus. A l'angle des rues Guillaume Tell et de la Gare (actuelle avenue du Maréchal Foch), Emile Mavoir a fait bâtir en 1869 son Casino d'Eté qui, reconstruit dans la décennie 1890 par Emile Loos, devient le Casino-Cirque (avec piste, scène et gradins), complété par l'hôtel du Casino (puis hôtel Terminus) et la Brasserie alsacienne (puis Grande Taverne). La salle de 439 places, à structure métallique et balcon, mesure 30 m x 20 m. Elle accueille surtout des spectacles de music-hall. Victor Maillard achète le site en 1922 et en 1930, il dédie la salle de spectacle au cinéma (elle comptera 820 places en 1969). Le 7 janvier 1890 est inauguré le cirque Tivoli (dont l'emplacement est occupé par l'actuel square Roupnel). Edifié par le charpentier Parize, il accueille aussi bals, concerts, réunions politiques, matches de boxe, représentations cinématographiques (la première en 1899), etc. Cirque-Folies-Bergères en 1912 puis Gaumont Palace en 1913, Cinéma National en 1916, il ferme en 1929 puis est démoli en 1935-1936.

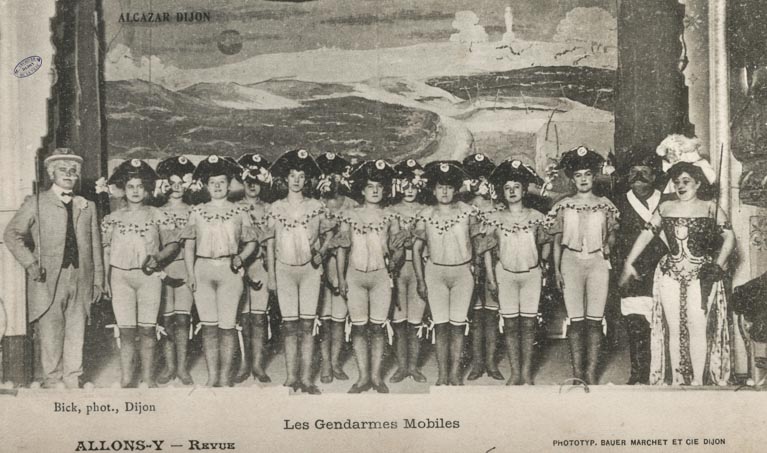

L'immeuble au 90 rue des Godrans a été dessiné par l'architecte Guillot et décoré par le sculpteur Moncany. Bâti vers 1850, il se signale en façade par deux cariatides engainées tenant l'une un tambourin, l'autre une viole. Outre un café, il a accueilli une salle, baptisée Alcazar en 1870 et spécialisée dans les revues. D'une capacité de 500 places (400 à l'orchestre), elle était dotée de loges et d'un foyer, et mesurait 13 m x 17 m avec une scène de 9 m x 13 m. Vendu après faillite le 25 mars 1911 à la société des Magasins Modernes, l'immeuble abrite actuellement commerces et logements.

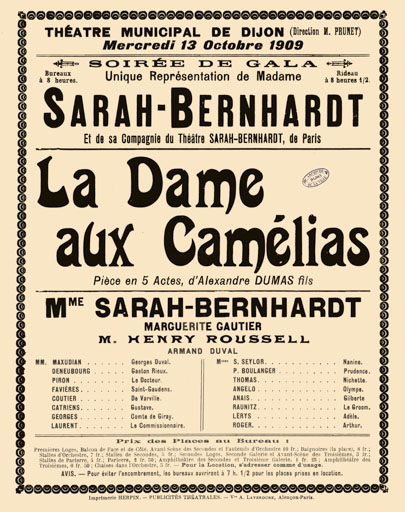

La multiplication de ces lieux de spectacle entraîne un désintérêt pour le théâtre municipal, que déplore en 1888 le bibliothécaire Philibert Milsand dans ses Notes et documents pour servir à l'histoire du théâtre de Dijon [...] Il en rejette la faute sur les directeurs successifs qui "ont cru attirer un plus grand nombre de spectateurs en faisant entrer dans leur répertoire des drames malsains et des comédies et vaudevilles plus que légers, et qui ont fait ainsi abandonner peu à peu à la société le chemin du théâtre". Il ajoute : "Une autre cause de la diminution des recettes depuis le décret du 18 janvier 1864 sur la liberté des théâtres est la création des cafés-concerts. Ces établissements attirent un grand nombre de spectateurs qui, tout en buvant un bock et en fumant leur pipe, entendent de la musique, et assistent à des scènes comiques jouées par des Thérésa de bas étage."

3. Un nouveau venu : le cinéma

Le 28 décembre 1895 a lieu à Paris la première séance publique des frères Lumière, qui lance un divertissement promis à un bel avenir : le cinématographe. La première séance dijonnaise, qui a lieu à l'Alcazar le 19 mai 1896, est toutefois due à un concurrent des Lumière, un "chronophotographe américain". Débute une période pionnière de représentations foraines sur les foires et dans (ou devant) les cafés et brasseries : ainsi en 1919 à la brasserie du Lion de Belfort et au café-glacier cinéma Gabon place Darcy, au café Châtillon, etc.

Dans un deuxième temps, des salles spécifiques lui sont dédiées, dont la première ouvre le 8 avril 1910 dans un bâtiment - le Pathé ou Pathé Palace - à l'angle des rues Guillaume Tell et des Perrières (il sera démoli en 1956). Place Darcy, le Darcy Palace est construit (au n° 8) en 1913 pour la Société des Cinémas Régionaux suivant un projet de l'architecte Bouchard. Il ouvre ses portes le 6 mars 1914 et dispose d'une salle (de 39 m x 15 m) d'une capacité proche de 1 100 places, dotée d'un vaste balcon mais aussi d'une scène (14 m x 8 m) si bien qu'il peut accueillir spectacles et concerts. Un bel exemple de cinéma-théâtre.

4. L'entre-deux-guerres

Autres cinémas-théâtres contemporains : l'Alhambra et l'Eldorado. L'Alhambra (82 rue Devosge et 2 place de la République) accueille attractions de music-hall, concerts et films. Bâti en 1918 pour la société anonyme des Grands Cinémas bourguignons, il ouvre le 11 septembre 1919 avec une salle dotée d'un balcon (capacité totale : 800 places en 1930). Construit par l'entreprise dijonnaise Leoni Fils à l'emplacement de la salle de bal créée en 1882 par Aglaé Foveau, l'Eldorado (21 rue Alfred de Musset) ouvre le 2 juillet 1920 (800 places, balcon). Le Grangier (place Grangier) est à peine antérieur : il ouvre en 1917 et a, en 1930, une capacité de 635 places.

La salle de spectacle l'Olympia, conçue par l'architecte parisien Régis-Joseph Jardel, est bâtie en 1919-1920 rue des Perrières (aux 15 et 15 bis), non loin du Pathé et de la Grande Taverne. Elle est dotée d'une scène, d'une corbeille et d'un balcon, et accueille différents spectacles : représentations théâtrales, concerts, films, etc. Cabaret et théâtre, les Nouveautés Parisiennes (40 rue Jean-Jacques Rousseau) auraient ouvert en 1920 (mais un "Théâtre Nouveautés Parisiennes" est signalé par l'Annuaire du Cinéma de 1916-1917), avec une salle de 10 m x 7 m. L'établissement prend le nom de Casino en 1922 et accueille des projections. Cette activité s'impose en 1930 (le "Casino-Cinéma" a une capacité de 600 places) même si le lieu est signalé en 1942 comme recevant encore des tournées théâtrales et de music-hall. Fermé en 1953 et incorporé à la clinique Sainte-Marthe, il a disparu.

Un peu plus récent, le Familia (9 rue Condorcet) est inauguré le 21 octobre 1934. Son commanditaire, le curé de Saint-Bénigne Marcel Bichot, veut une salle paroissiale pouvant aussi servir de salle de spectacle, d'où la présence d'une scène (8,5 m x 4,7 m) et d'un balcon. En 1970, le cinéma Familia compte 928 places. Autres cinémas paroissiaux : celui du patronage Saint-Joseph (39 rue du Transvaal) signalé en 1930 et le Ciné Maladière (aujourd'hui disparu) aménagé rue Aristide Briand dans une chapelle provisoire édifiée en 1933 en attendant que soit achevée la construction de l'église du Sacré-Coeur.

Remplaçant une librairie, l'ABC (exploité par Robert Delamare, de l'Alliance bourguignonne cinématographique) ouvre ses portes le 5 mai 1937 (7 rue du Chapeau Rouge), avec une salle de 580 places. Le Star (20-22 rue du Bourg), aussi tenu par Delamare, est inauguré en 1939 ; le Paris (13 rue de la Liberté) succède à un restaurant en 1938 et compte 327 places.

5. Les bouleversements du monde du cinéma

La concurrence de nouvelles formes de loisirs, notamment la généralisation de la télévision, conduisent à une désaffection du cinéma. De nombreuses petites structures indépendantes disparaissent alors que se constituent ou se manifestent de grands groupes régionaux ou nationaux, notamment CinéAlpes fondé par le Savoyard Gérard Davoine (13 cinémas, 105 écrans et 18 000 fauteuils lors de son rachat par le groupe Pathé Gaumont en 2019) et MJM créé par Marcel-Jean Massu (qui reprend le Darcy Palace en 1960, l’Alhambra en 1976, le Star, l’ABC, le Grangier, la Grande Taverne, le Gaumont en 2003). C'est ainsi que l'Alhambra ferme en 1978 (longtemps désaffecté, il sera transformé en brasserie en 2017), le Paris en 1980, le Star en 1984. Le Grangier est plus résistant, qui ne disparaît qu'en 2000 (il sera démoli l'année suivante), de même que l'ABC, fermé le 14 juin 2011 (il est en cours de reconversion en 2021).

Pour lutter, les exploitants de cinéma multiplient les salles quitte à en diminuer la capacité : l'heure n'est plus aux grandes salles mais à la diversification de l'offre de films. La salle de l'ABC avait ainsi été subdivisée en cinq en 1971 (tandis que sa façade était habillée de métal). L'Eldorado transforme en 1977 son balcon en 2e salle tandis qu'une 3e est aménagée en 1985 dans l'appartement du gérant (le cinéma est toujours actif, avec trois salles et 408 places). Le Darcy Palace s'agrandit avec la construction de trois nouvelles salles en sous-sol de 1976 à 1978, d'une 5e en 1981 puis d'une 6e en 1995 en remplacement du balcon (il fonctionne actuellement avec ces six salles totalisant 1 059 places). Un nouveau cinéma voit cependant le jour à cette époque : le K7 (6-8 rue Devosge) en 1973-1974, dû à l'architecte marseillais Marcel Lauze. Il compte quatre salles en 1980 (833 places en tout), devient le Devosge en 1983, dispose de cinq salles en 1990 mais ferme le 30 juillet 2019, en prévision de son transfert dans la Cité de la Gastronomie et du Vin (2 rue de l'Hôpital), où le multiplexe Pathé Dijon (9 salles, 1 200 places) ouvre le 6 mai 2022.

Un premier multiplexe avait vu le jour en 2007 en plein centre-ville : l'Olympia (avenue du Maréchal Foch), résultant de la fusion de la Grande Taverne et de l'Olympia. Comme indiqué plus haut, la première descend de ce Casino d'Eté, bâti en 1869 puis reconstruit en 1893 (avec hôtel et brasserie), qui accueille des spectacles de music-hall avant d'être dédié au cinéma en 1930. Passé en 1976 aux mains de l'UGC Rhône-Alpes (Union générale cinématographique Rhône-Alpes), le lieu a été transformé en complexe de cinq salles (près de 850 places en tout). Née en 1920, la deuxième a été reprise en 1967 par Gaumont (dont elle prend le nom) et considérablement agrandie par la suite : 2e salle en 1970, 3e en 1974, deux autres en 1977 et 6e en 1991, portant la capacité totale à 1 300 places. Le groupe MJM fusionne les deux sites en 2007 en un multiplexe de 1 634 places, réparties en dix salles.

6. Création de nouvelles salles

L'Université de Bourgogne accueille dès 1967 un centre culturel qui se dote en 1998 d'un théâtre, le théâtre Mansart (94 boulevard Mansart), géré par le Crous (Centre régional des Oeuvres universitaires et scolaires). Elle ouvre en 1982 sa propre salle de spectacle : l'Atheneum (esplanade Erasme, 6 boulevard Gabriel). Inaugurée en octobre 1983 et représentant les établissements dits du "deuxième cercle" par le ministère de la Culture, cet édifice conçu par l'architecte Bernard Lentz comporte notamment une salle de spectacle de 190 places, deux salles d'exposition et une salle modulable.

A partir des années 1970, la Ville intègre elle-aussi dans ses politiques d'aménagement la création de centres culturels et salles de spectacle. En 1974, le Parvis Saint-Jean (15 rue Danton) accueille, dans une église du 15e siècle au destin mouvementé, le Centre dramatique national de Bourgogne, qui s'y installe de manière permanente en 1980. Une structure interne démontable (une boîte dans la boîte) est mise en place et les installations sont rénovées de 1985 à 1987 (salle de 296 places due aux architectes municipaux Jean-François Devalière et Michel Grangy) puis en 1992. Le CDN devient Théâtre national Dijon-Bourgogne en 1996 puis Théâtre Dijon-Bourgogne en 2000 (il dispose également depuis 1999 d'une salle de répétition, baptisée salle Jacques Fornier, créée dans un ancien garage aux 30-34 rue d'Ahuy).

Le théâtre de la Fontaine-d'Ouche (15 place de la Fontaine-d'Ouche) est inauguré en 1973 en tant que centre d'art et de loisirs lié au projet d'aménagement de ce quartier. Intégré dans un centre commercial, il totalise 306 places en 1990 et dispose d'une scène de 20 m x 5 m. Théâtre de 266 places après rénovation en 2000-2001, il est toujours actif. En pendant, le théâtre des Grésilles (6 avenue des Grésilles) est installé dans les locaux de la mairie du quartier des Grésilles, bâtie en 1975. Cette salle culturelle (196 places, scène de 10 m x 5 m), accueillant notamment des projections cinématographiques, est transformée en vrai théâtre (de 142 places) en 1999. Elle abrite depuis 2019 le Centre de Développement chorégraphique national (CDCN). Michel Grangy transforme aussi le cinéma Familia (9 rue Condorcet), loué en 1990 par la Ville, en théâtre de 494 places : le théâtre des Feuillants, inauguré le 11 janvier 1993.

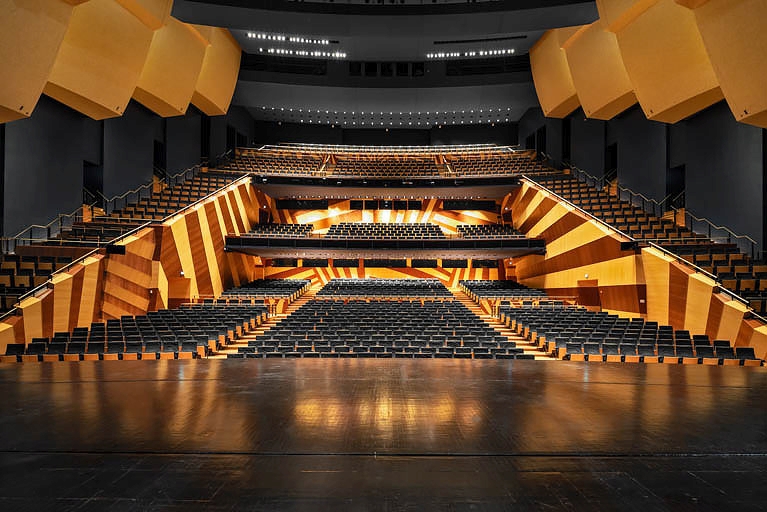

La musique n'est pas oubliée. Le 3 avril 1995 ouvre la Vapeur (42 avenue de Stalingrad), entrepôt devenu salle de concert. Le lieu adopte le statut d'Epic (Etablissement public à Caractère industriel et commercial) en 2006 puis il est labellisé Smac (Scène de Musiques actuelles) en 2012. Il est rénové et agrandi sous la houlette de l'architecte Marie-José Barthélémy (de l'Office parisien d'Architecture) d'août 2016 à sa réouverture le 7 février 2018. La salle suivante est un monument : l'Auditorium (11 boulevard de Verdun), qui accueille le 20 novembre 1998 son premier concert, est intégré dans un vaste projet de remodelage du quartier Clemenceau-Boudronnée. La société Arquitectonica, retenue le 27 mai 1991 à la suite d'un concours international d'architecture, conçoit un édifice dont l'acoustique est unanimement reconnue. En 2002, l'Auditorium se rapproche du théâtre municipal (dont une grande rénovation a débuté en 2021) pour former avec lui le Duo Dijon, structure produisant concerts, opéras et spectacles de danse, renommée Opéra de Dijon en 2008 puis labellisée Théâtre lyrique d'intérêt national en 2017. C'est en revanche la Communauté urbaine du Grand Dijon qui confie le 25 juin 2003 la conception du Zénith (rue de Colchide) aux architectes Philippe Chaix et Jean-Paul Morel. Le cahier des charges imposé par le label exige une salle de grande capacité (au moins 3 000 places), adaptée aux musiques populaires actuelles (variétés, chansons, rock, jazz...) et consacrant au moins 70 % de son activité à des concerts. Inaugurée le 6 octobre 2005, ce lieu voit en 2012 sa capacité augmentée, passant de 7 800 places à 9 000.

Des lieux privés se créent aussi, se renouvellent ou se dotent d'une salle dédiée au spectacle, tels le Crusoé (168 rue de Longvic) où restaurant et salle de spectacle sont aménagés en 2014-2015 dans un bâtiment existant, le Bistrot de la Scène (203 rue d'Auxonne) rénové en 2021, etc.

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-