Sancey, Yves. Photographe. Direction régionale des Affaires culturelles de Franche-Comté puis Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine. 1973-2013.

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du Doubs

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays horloger (le) - Saint-Hippolyte

-

Hydrographies

dérivation du Doubs

-

Commune

Liebvillers

-

Lieu-dit

Moulin Artus

-

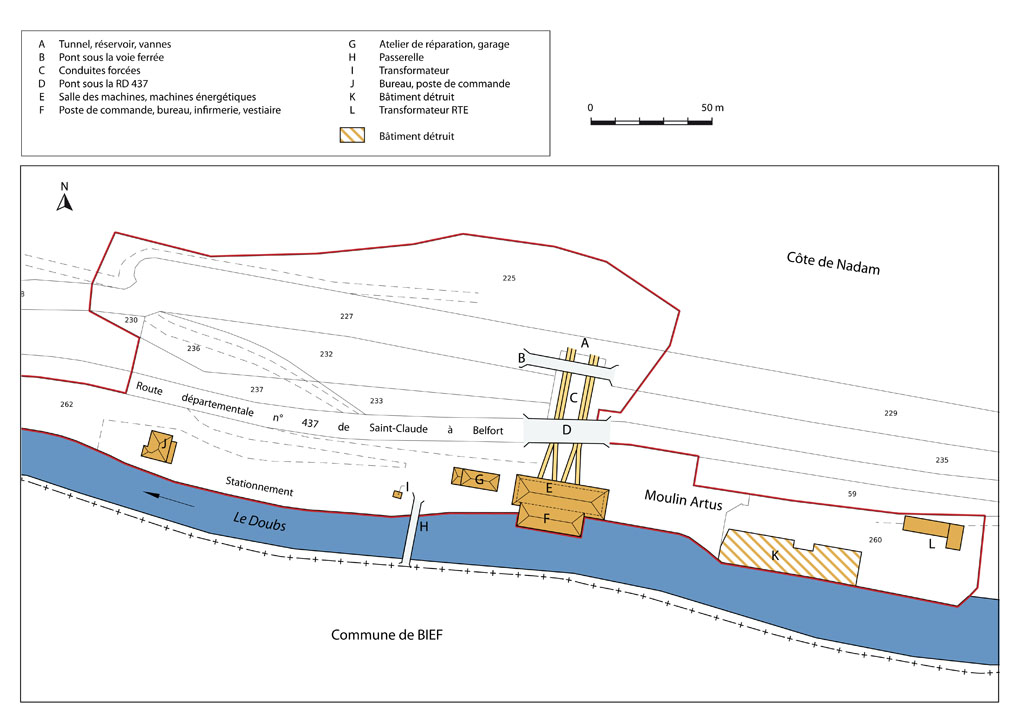

Cadastre

1830

B

52-54, 58-64

;

2012

B

61, 62, 110, 225, 227, 230, 232-234, 236, 237, 260, 262, 263

-

Dénominationscentrale hydroélectrique

-

Appellationscentrale de Liebvillers

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéestunnel, réservoir, vanne, salle des machines, machine énergétique, poste de commande, bureau, infirmerie, vestiaire, garage, stationnement, atelier de réparation, transformateur, passerelle

La centrale hydroélectrique de Liebvillers a été bâtie de 1924 à 1927 par la Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte.

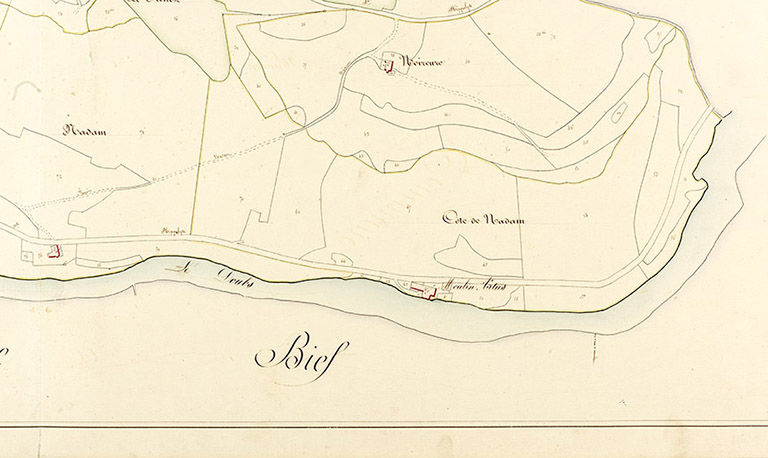

Le moulin Artus

Elle succède au moulin Artus, vraisemblablement bâti dans les dernières années du 18e siècle ou les toutes premières du siècle suivant. En effet, un arrêté du Directoire exécutif autorise, le 19 vendémiaire an 7 (10 octobre 1798), Xavier Jobard à déplacer son moulin de Nadam à l’emplacement actuel.

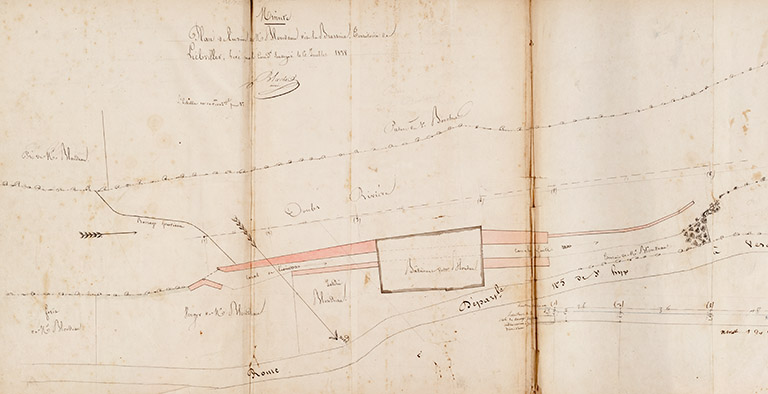

Le 21 décembre 1815, Auguste Blondeau (Auguste Joseph Donat de Blondeau, 1791-1868), fonctionnaire de l’Enregistrement à Saint-Hippolyte jusqu’en 1815, militaire dans la garde nationale puis maître de forges, député du Doubs de 1831 à 1836, est autorisé à établir une brasserie dans l'établissement. Suivant ses dires, c’est en 1818 qu’il achète le moulin et le convertit. Le barrage est alors déjà partiellement démoli et Blondeau demande, le 28 octobre 1835, à le rétablir afin de « faire monter l’eau du Doubs dans [ses] chaudières au moyen d’une roue ».

Le 15 octobre 1836, il demande l’autorisation d’ « établir à l’ancien moulin d’Artus diverses machines propres à la fabrication de clous, épingles et autres objets de clincaillerie, ainsi que divers feux et artifices destinés à la préparation du fer pour l’alimentation de ces machines ». Le 22 avril 1838, tenant compte des observations du service des Ponts et Chaussées, il modifie sa demande, ne maintenant sur place que les machines de quincaillerie et prévoyant la création d’une « usine à fer » (qui sera autorisée le 25 juillet 1846) au Gouffre du Lods, juste en amont. Le projet d’arrêté d’autorisation, le 13 janvier 1845, fait état « d’un ordon à 3 martinets avec une fournaise, d’un laminoir à froid et d’un four à recuire, indépendamment des autres machines telles que tours, balanciers, etc. » L’ « usine destinée à la fabrication d’objets de quincaillerie » du Moulin Artus est autorisée le 25 août 1845, l’ordonnance royale prescrivant en outre la création dans le barrage d’un pertuis (ouverture) de 6 m de large sur 30 cm de profondeur « afin de faciliter le service du flottage ». Dépendant de celle du Gouffre du Lods, elle comporte en 1852 une chaînerie et une brasserie, avec pour équipement une roue hydraulique et des soufflets. La matrice cadastrale signale que la brasserie est démolie en 1856 et le site n’abrite plus que des logements, agrandis en 1871.

L’année précédente, le 22 avril 1870, a été créée la société des Forges de Saint-Hippolyte, réputée être la première société anonyme française officiellement enregistrée, le 22 avril 1870, suite à la loi de 1867 qui supprime l'obligation d'obtenir une autorisation gouvernementale préalable. Elle a repris les établissements de Blondeau et fabrique du fer « au bois de comté », des fils, pointes et ressorts, et des tuiles mécaniques. Le 14 juillet 1870, elle manifeste son désir de rétablir le barrage du Moulin Artus, apparemment sans suite.

L’entreprise est achetée en 1889 par la Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte, filiale des sociétés Viellard-Migeon et Cie, de Morvillars (Territoire de Belfort), de Pruines et Cie, de Plombières (Vosges), et Japy Frères et Cie, de Beaucourt (Territoire de Belfort), cette dernière se retirant dès 1893.

Le 29 décembre 1897, le président du conseil d’administration, Léon Viellard, renouvelle la demande de rétablissement du barrage du Moulin Artus afin de fournir en période de sécheresse un complément d’énergie à sa forge en amont. Il écrit : « l’irrégularité croissante du débit du Doubs met fréquemment en chômage partiel les forges que nous exploitons, et qui donnent à près de 250 ouvriers un travail rémunérateur. » Les sécheresses de 1893 et 1897 ont encore accentué les difficultés. Le rapport établi début 1898 signalera que le barrage a été emporté depuis plus de trente ans, que les canaux sont bouchés par des murs et que le bâtiment a été converti en logements d’ouvriers.

Dans le même souci d’assurer son développement et l’alimentation électrique de ses ateliers, la société achète en 1897 les deux usines situées en amont sur le Doubs : le Moulin Neuf et Vauchamp. Le 10 septembre 1912, l’administrateur délégué Maître présente une demande pour pouvoir surélever d’un mètre le barrage du Gouffre de Lods. Nouveau courrier le lendemain, avec une surélévation portée à deux mètres et s’accompagnant de la suppression du barrage du Moulin Neuf, immédiatement en amont. Il ne pousse pas plus avant sa demande, abandonnée en juin 1920. À cette date, la société est présidée par Jean Maître, avec Albert Viellard comme administrateur délégué ; tous deux sont gérants de Viellard-Migeon, le dernier étant aussi gérant de de Pruines et Cie.

En avril 1919, la société a enfin pu acquérir les terrains riverains de ses usines amont. Son directeur, René Colle, commande alors à l’ingénieur Émile Andrié, établi au 1 rue Dugas-Montbel à Lyon, une première étude d’aménagement hydraulique. Déposée en préfecture le 19 septembre, celle-ci prévoit la modernisation du site de Vauchamp (dit du pont de Saint-Hippolyte) par relèvement de son barrage. Le 18 novembre, une deuxième demande est déposée pour un projet complété par la création d’un nouveau barrage sur la commune de Soulce-Cernay.

La promulgation de la loi du 16 octobre 1919, réglementant l’utilisation de l’énergie hydraulique, permet d’envisager la réunion de toutes ces chutes en une seule, avec établissement d’un barrage à Grosbois (Soulce-Cernay) alimentant, par une galerie souterraine, une centrale à construire juste en aval du Moulin Artus (Liebvillers). Celle de Montjoie (3,75 m de chute, environ 700 ch ou 510 KW), exploitée par la Société électrique de Montjoie fondée en 1901 ou 1902 et dirigée par Alfred Mettetal (siège social à Pont-de-Roide), doit cependant être englobée dans le projet pour au moins deux raisons : présence de la route et de la voie ferrée de Saint-Hippolyte à Montbéliard qui impose un certain niveau aux ouvrages hydrauliques ; désir de constituer une réserve d’eau suffisante pour éviter, notamment, le chômage du lundi (lié au fonctionnement par éclusée de la centrale de Bellefontaine, en Suisse, qui remplit son bief le week-end), cette réserve noyant alors le barrage de Montjoie. La centrale est donc acquise en 1924. Par ailleurs, les établissements du Moulin Neuf, du Gouffre du Lods et du Moulin Artus pourront continuer à fonctionner avec les eaux du Dessoubre, qui se jette dans le Doubs en amont du premier.

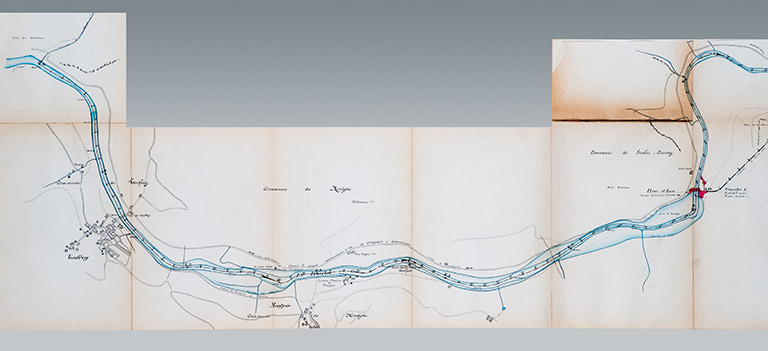

Le projet de 1920 et la construction de la centrale

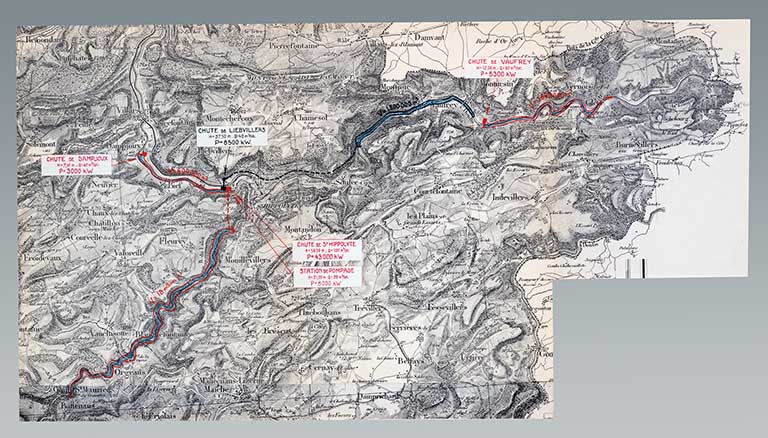

À la fin juin 1920, la société commande donc à Andrié une nouvelle étude pour l’aménagement hydraulique du Doubs entre le village de Vaufrey et le Moulin Artus, et, le 20 novembre suivant, elle sollicite une concession d'eau pour une nouvelle centrale.

« La fourniture du courant de l’usine hydro-électrique est destinée au développement des fabrications actuelles des Forges de St-Hippolyte qui marchent en grande partie au charbon et à la création d’une nouvelle usine électrométallurgique. » En effet, les deux sociétés mères – Viellard-Migeon et Cie et de Pruines et Cie – « cherchant à s’assurer les aciers de qualité nécessaires à leur fabrications voudraient créer dans leur filiale de St-Hippolyte une aciérie électrique pouvant leur fournir à coup sûr, indépendamment des crises de charbon, et de fournitures venant de l’étranger, les aciers purs de différentes nuances nécessaires à leurs usages ».

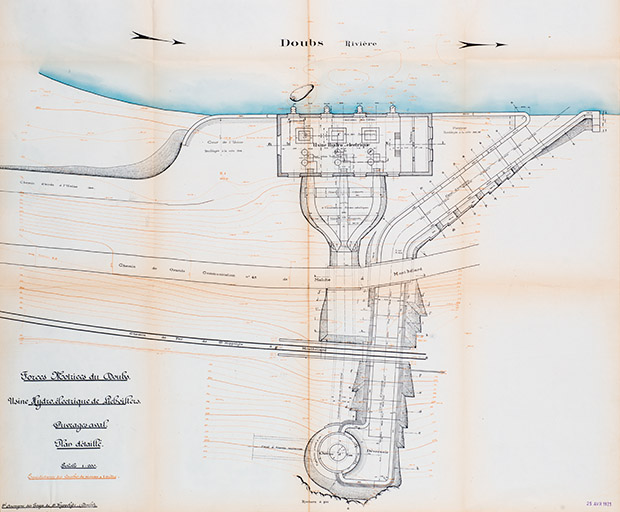

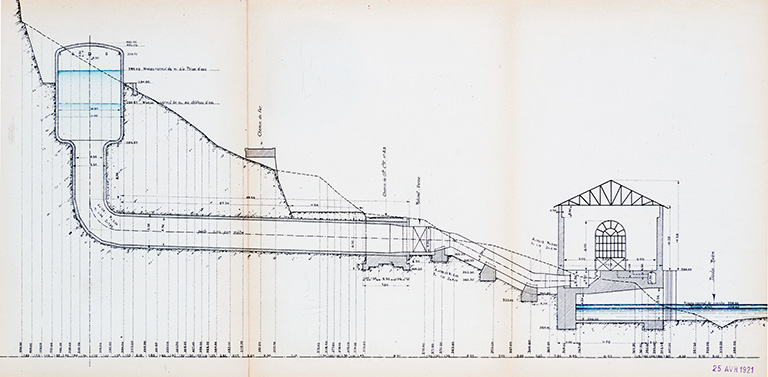

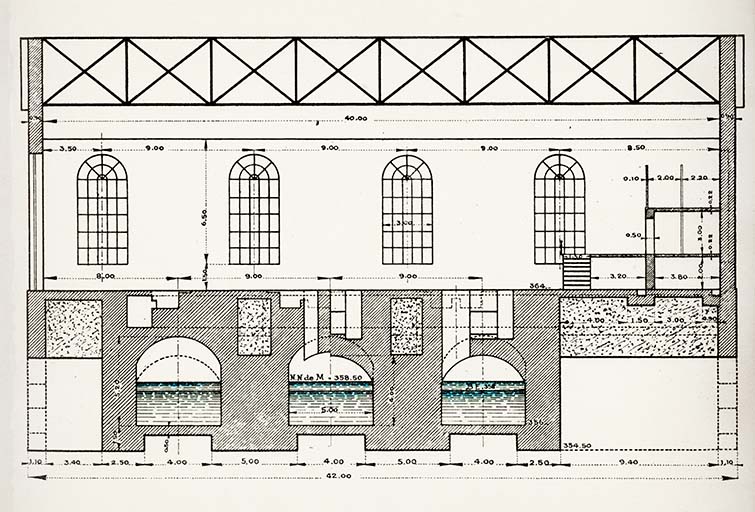

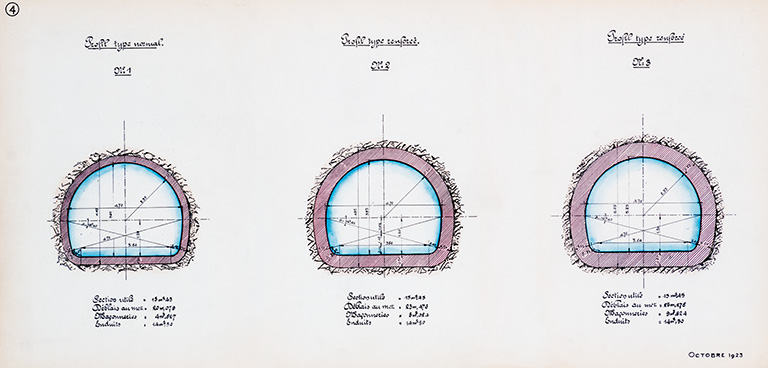

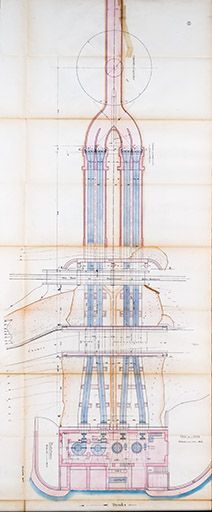

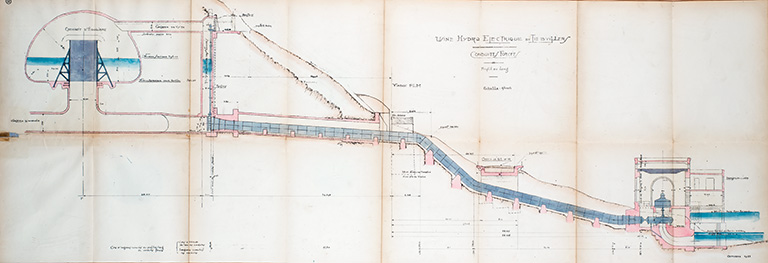

Le barrage de Grosbois relèvera le plan d’eau de 11 m, constituant une réserve utile de 1 475 000 m3 d’eau environ, longue de 5 605 m. Il comprendra une partie supérieure mobile avec trois vannes Stoney de 12 m de largeur sur 3,70 m de hauteur et une passe à gravier munie d’une vanne Stoney de 5 m de large sur 6,50 m de haut. L’usine de hautes eaux établie à son pied disposera d’une chute nette variant de 7,40 à 10,65 m suivant la hauteur des crues, avec turbine horizontale et alternateur pour 1 660 ch (1 125 KW). L’eau sera amenée jusqu’à 150 m en aval du Moulin Artus par un canal souterrain creusé rive droite : 6 224 m de long, 12 fenêtres de visite, profil ovoïde, section d’environ 15 m2, pente de 0,82 m au km, débit de 30,792 m3. Le canal aboutira à une « chambre de mise en charge genre château d’eau » : un cylindre en béton de 10 m de diamètre intérieur et 14 m de hauteur. De là, trois conduites forcées métalliques, de 2,30 m de diamètre, alimenteront les trois groupes générateurs de la centrale (9 984 ch), exploitant une hauteur de chute finale d’environ 37,50 m. Le bâtiment aura 42 m sur 17 m hors œuvre, avec un corps principal éclairé par 10 fenêtres et ouvert d’une porte de 5 m de largeur. Il sera coiffé d’une charpente métallique, avec un « plafond en briques creuses posées sur lattis sur lequel viendra reposer une couverture en tuiles de Bourgogne », et équipé d’un pont roulant. L’énergie moyenne annuelle disponible prévue est de 43 millions de KWh, à quoi s’ajouteront 2 millions de KWh fournis par la centrale de hautes eaux.

Le projet est déclaré d’utilité publique et la concession accordée par le décret présidentiel du 5 avril 1923. Le 3 octobre suivant, un arrêté préfectoral autorise la société à établir une ligne haute tension (5 000 V) entre la centrale du Moulin Neuf et le site de Grosbois afin d’alimenter les chantiers de perforation de la galerie souterraine. Le chantier de cette galerie réunit 543 personnes en 1926, dont 52 Français seulement : les autres sont en majorité Italiens (354) mais aussi Polonais (44), Russes (29), Tchécoslovaques (25), Espagnols (16), Portugais (9), Suisses (7), Serbes (6) et Belge (1).

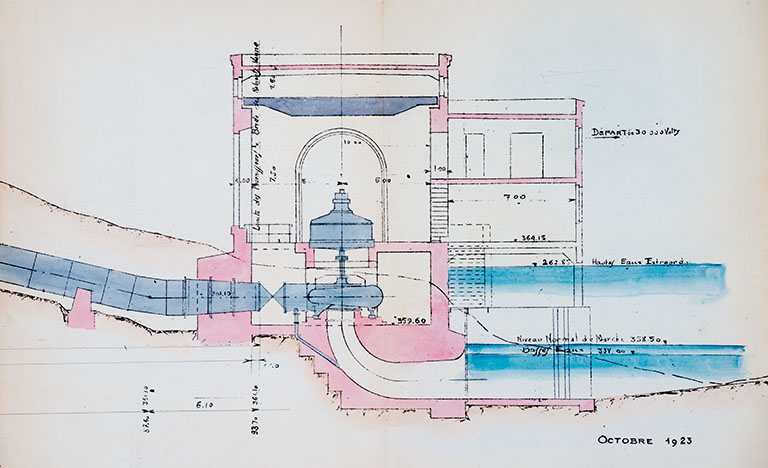

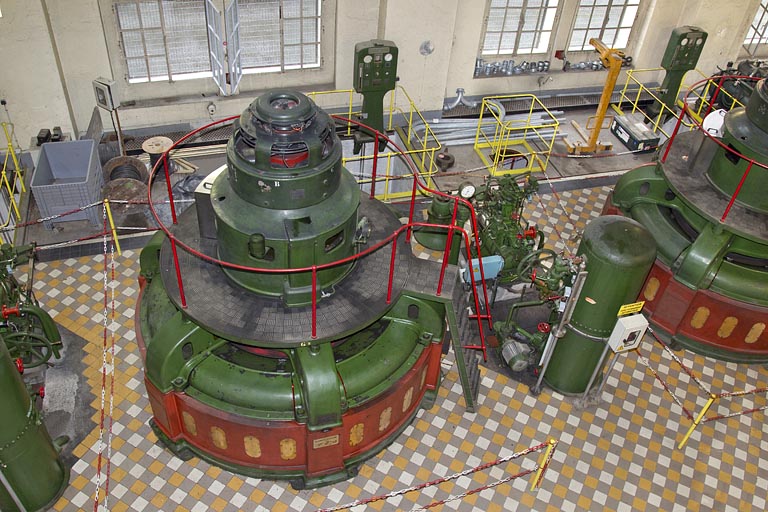

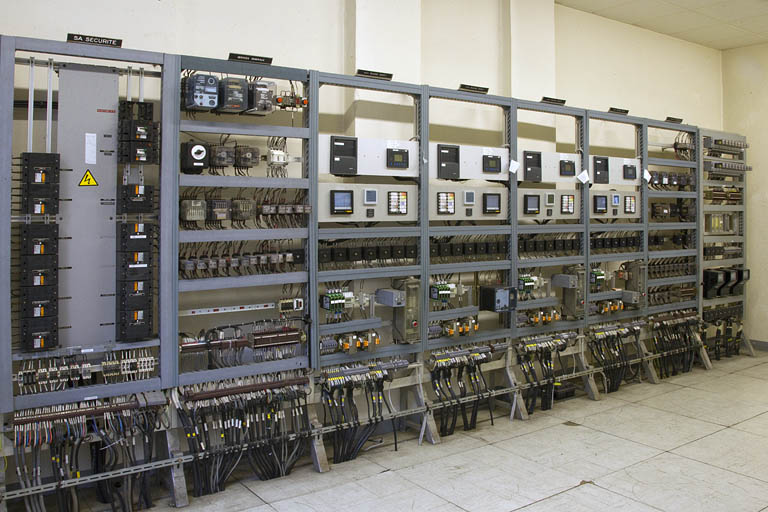

Approuvés le 20 août 1924 par l’ingénieur en chef du Service des Forces hydrauliques du Doubs, les travaux peuvent commencer. Ils sont menés si activement que le récolement peut avoir lieu dès le 30 juin 1927. Le service des Ponts et Chaussées note les modifications apportées au projet initial (et justifiées dans une nouvelle version du dossier datée d'octobre 1923) : 3 vannes Stoney et un déversoir au barrage, canalisation souterraine rive droite ayant 17,10 m2 de section et 8 fenêtres de visite (dont 3 conservées), cheminée d'équilibre avec deux galeries d'expansion (évitant la construction d'un canal de décharge), 4 conduites forcées en tôles rivées (2 m de diamètre et 90 m de long) passant sous la voie ferrée Montbéliard (Voujeaucourt) - Saint-Hippolyte (en service de 1886 à 1969) puis sous la route départementale n° 437, 4 groupes générateurs (associant chacun une turbine Francis à axe vertical, d'environ 3 800 ch, et un alternateur de 3 000 kVA avec excitatrice), un groupe convertisseur d'excitation de secours (moteur triphasé de 55 ch et génératrice continue), bâtiment principal de 36 m sur 12 et annexe accolée (pour les transformateurs) de 26 m sur 8. La dérivation a été construite pour un débit maximum de 40 m3/s au lieu de 30 m3/s d'où une puissance maximum brute de 16 630 KW (soit, en tenant compte du rendement des appareils, une puissance disponible de 10 400 KW) et une puissance normale brute de 13 470 KW (7 750 KW de puissance normale disponible).

L'arrêté préfectoral du 30 octobre 1929 (2 janvier 1930 ?) autorise la mise en service de la centrale, tandis que le dernier bâtiment subsistant du site antérieur semble démoli vers 1930.

La centrale depuis 1929

La production est de 20 085 601 KWh en 1929, 47 471 943 KWh en 1936.

L'établissement est exploité par la Société anonyme des Forces motrices, Forges et Visseries de Saint-Hippolyte. A la suite des assemblées générales extraordinaires des 28 et 30 décembre 1929, 25 février, 6 et 19 mars 1930, qui décide la création d'une société nouvelle pour la branche Forges et Visseries, l'entreprise devient Société anonyme des Forces motrices de Saint-Hippolyte, au capital de 26 millions F en 1932, avec siège social est à Liebvillers et siège administratif à Paris (12 rue de la Baume, dans le 8e arrondissement). Elle est présidée par Ernest de Fontaines et ses principaux actionnaires sont la Société financière lorraine d’Électricité (54 rue de la Boétie à Paris), la Compagnie lorraine d’Électricité (64 rue du Faubourg Stanislas à Nancy), la Société des Forces motrices du Haut-Rhin (2 avenue de Modenheim à Mulhouse) et la société Viellard-Migeon et Cie à Méziré (Territoire de Belfort).

Elle obtient le 24 août 1931 la rétrocession de la concession de la chute de Dampjoux, accordée par le décret du 19 mai 1926 à la Compagnie des Forges d'Audincourt (établie 21 rue de Madrid à Paris). L’intérêt de cette acquisition pour elle, outre l'accroissement de puissance qui doit en résulter (évalué à 12,5 millions de KWh), est de créer ainsi une réserve d'eau en aval qui lui permette de compenser les débits restitués par l'usine de Liebvillers. La centrale de Dampjoux entrera en activité en 1943.

La centrale devient propriété d’Électricité de France lors de sa création, le 8 avril 1946.

La terrasse de l'annexe accolée à la salle des machines, occupée par des départs de lignes, est couverte d'un toit à croupes à une date indéterminée et le bâtiment du personnel transformé en bureaux vers 1996.

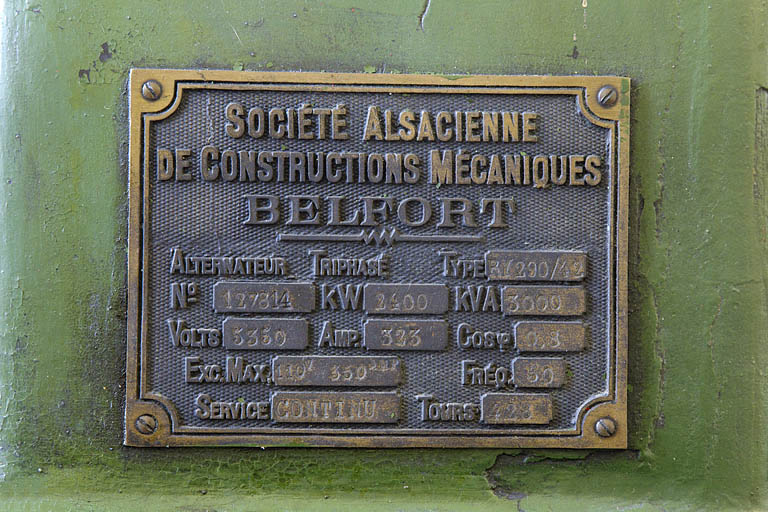

L'équipement se compose actuellement de quatre groupes associant turbine de type Francis, de la Société alsacienne de Constructions mécaniques (Belfort), et alternateur de la même société, avec excitatrice en bout d’arbre. Les alternateurs ont été rebobinés de 1974 à 1976 par la société Laborde et Kupfer (fondée en 1922 et devenue en 2007 Transformateurs Solutions Vénissieux SA). La puissance totale installée est de 10,4 MW. Le fonctionnement s'effectue par éclusée afin de turbiner le volume d'eau disponible au maximum en heure pleine. La tension est élevée de 5 500 à 63 000 volts grâce à un transformateur que la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE), fondée le 1er juillet 2000, a installé à l'est de l'usine. Ce poste de transformation est protégé par un bâtiment fermé dont la construction a entraîné la disparition d'un atelier de stockage, en pan de fer et essentage de tôle, implanté au long du Doubs.

Le site est le siège du Groupement Doubs du Groupe d'Exploitation hydraulique Jura-Bourgogne - UP Est, qui gère sur le Doubs le barrage et la centrale du Refrain, celle de Vaufrey et le barrage de Grosbois en amont, et en aval les centrales de Dampjoux et de la Prétière. Il est fort d'une douzaine d'agents, chargés de la maintenance des installations.

La centrale hydroélectrique de Liebvillers a été bâtie de 1924 à 1927 par la Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte. Elle succède au moulin Artus, vraisemblablement construit dans les dernières années du 18e siècle ou les toutes premières du siècle suivant. En effet, un arrêté du Directoire exécutif autorise, le 19 vendémiaire an 7 (10 octobre 1798), Xavier Jobard à déplacer son moulin de Nadam à l’emplacement actuel. Le 21 décembre 1815, Auguste Blondeau est autorisé à établir une brasserie dans l'établissement, ce qu'il fait en 1818. Il demande en 1836 l’autorisation de créer sur le site une forge et une fabrique de de clous et autres articles de quincaillerie. Le 22 avril 1838, tenant compte des observations du service des Ponts et Chaussées, il modifie sa demande, ne maintenant sur place que les machines de quincaillerie et prévoyant la création d’une "usine à fer" (qui sera autorisée le 25 juillet 1846) au Gouffre du Lods, juste en amont. Le projet d’arrêté du le 13 janvier 1845 fait état "d’un ordon à 3 martinets avec une fournaise, d’un laminoir à froid et d’un four à recuire". L’usine, autorisée le 25 août 1845, comporte en 1852 une chaînerie et la brasserie (qui sera démolie quatre ans plus tard).

Le 22 avril 1870 est créée la société des Forges de Saint-Hippolyte, qui reprend les établissements de Blondeau. Elle est achetée en 1889 par la Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte, filiale des sociétés Viellard-Migeon et Cie, de Morvillars (Territoire de Belfort), de Pruines et Cie, de Plombières (Vosges), et Japy Frères et Cie, de Beaucourt (Territoire de Belfort). En 1897, la société renouvelle la demande de rétablissement du barrage du Moulin Artus afin de fournir en période de sécheresse un complément d’énergie à sa forge et, dans le même souci d’assurer son développement et l’alimentation électrique de ses ateliers, elle achète les deux usines en amont sur le Doubs : le Moulin Neuf et Vauchamp. En 1919, elle commande à l’ingénieur Émile Andrié une étude d’aménagement hydraulique globale. La loi du 16 octobre 1919, réglementant l’utilisation de l’énergie hydraulique, permet d’envisager la réunion de leurs chutes en une seule, avec établissement d’un barrage à Grosbois (Soulce-Cernay) alimentant, par une galerie souterraine, une centrale à construire juste en aval du Moulin Artus (Liebvillers). Le but final : permettre la création d'une usine électrométallurgique libérant les forges de Saint-Hippolyte de leur dépendance au charbon. La société sollicite le 20 novembre 1920 la concession d'eau, accordée par le décret présidentiel du 5 avril 1923. La centrale de Montjoie doit être englobée dans le projet si bien qu'elle est acquise en 1924. Les travaux sont menés si activement que le récolement peut avoir lieu en juin 1927.

L'arrêté préfectoral du 30 octobre 1929 (2 janvier 1930 ?) autorise la mise en service de la centrale, exploitée par la Société anonyme des Forces motrices, Forges et Visseries de Saint-Hippolyte, qui devient Société anonyme des Forces motrices de Saint-Hippolyte. Elle obtient le 24 août 1931 la rétrocession de la concession de la chute de Dampjoux, accordée par le décret du 19 mai 1926 à la Compagnie des Forges d'Audincourt, ce qui lui permet de créer une réserve d'eau destinée à compenser les débits restitués par l'usine de Liebvillers. La centrale de Dampjoux entre en activité en 1943. Les centrales deviennent propriété d’Électricité de France en 1946. La terrasse de l'annexe accolée à la salle des machines, occupée par des départs de lignes, est couverte d'un toit à croupes à une date indéterminée et le bâtiment du personnel transformé en bureaux vers 1996. L'équipement se compose actuellement de quatre groupes associant turbine de type Francis, de la Société alsacienne de Constructions mécaniques (Belfort), et alternateur de la même société, avec excitatrice en bout d’arbre. Les alternateurs ont été rebobinés de 1974 à 1976 par la société Laborde et Kupfer. Le fonctionnement s'effectue par éclusée afin de turbiner le volume d'eau disponible au maximum en heure pleine. La tension est élevée de 5 500 à 63 000 volt et la puissance totale installée est de 10,4 MW. Le site est le siège du Groupement Doubs du Groupe d'Exploitation hydraulique Jura-Bourgogne - UP Est, qui gère sur le Doubs le barrage et la centrale du Refrain, celle de Vaufrey et le barrage de Grosbois en amont, et en aval les centrales de Dampjoux et de la Prétière. Il est fort d'une douzaine d'agents, chargés de la maintenance des installations.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1924, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Société des Forces motrices du Doubsauteur commanditaire attribution par sourceSociété des Forces motrices du DoubsCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Société des Forces motrices du Doubs. La SFMD est créée en 1901 pour transformer en centrale hydroélectrique l'ancienne forge de Bellefontaine (Suisse) ; ses actionnaires sont les communes de Porrentruy et Fontenais, Léon Guillemeteau (propriétaire du site), l'entreprise Froté et Westermann (chargée des travaux) et divers particuliers.

(Source : https://diju.ch/f/notices/detail/7074)

-

Auteur :

Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte (1930 - )auteur commanditaire attribution par sourceSociété anonyme des Forges et Visseries de Saint-HippolyteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte. Créée en 1930 lors de la prise d'indépendance de la branche Électricité (qui est séparée de celle intitulée Forges et visserie) au sein de la société des Forges de Saint-Hippolyte (fondée en 1870).

-

Auteur :

Andrié Émileingénieur civil attribution par source, signatureAndrié ÉmileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Andrié, Emile (1884-1941). Ingénieur civil établi au 1 rue Dugas-Montbel à Lyon, en 1919-1920. Réalise l'étude préparatoire pour la centrale hydroélectrique de Liebvillers.

(Source : https://gw.geneanet.org/perheg?n=andrie&oc=&p=emile+henri et https://gw.geneanet.org/fkiki?n=andrie&oc=&p=emile+henri)

-

Auteur :

En 2012, la centrale de Liebvillers, en dérivation et fonctionnant par éclusée, dispose d'une hauteur de chute de 37 m. Elle a un débit de 44 m3/s, une puissance de 10,4 MW et un productible annuel de 50 GWh. Elle est alimentée par le barrage de Grosbois via une canalisation souterraine longue de 6 000 m (6 m de diamètre environ). Celle-ci s'achève par une cheminée d'équilibre alimentant quatre conduites forcées métalliques, de 91.60 m de long et 2 m de diamètre. La centrale est bâtie en béton armé, avec une trame verticale marquée par des ressauts formant pilastres à bossage un-sur-deux. Elle est coiffée de charpentes métalliques supportant toits à croupes (à égouts retroussés sur le bâtiment principal) et couvertures en tuiles mécaniques. Le bâtiment principal a un étage de soubassement (système d'arrivée d'eau) surmonté par le vaisseau de la salle des machines. Un bâtiment secondaire lui est accolé côté rivière : soubassement (évacuations d'eau séparées par des avant-becs en lit de rivière), rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage de comble (correspondant autrefois à un toit terrasse). A l'ouest, l'atelier général est en rez-de-chaussée, avec un étage carré côté centrale. Il fait appel au béton armé et aux toits à croupes et tuiles mécaniques. Le bureau (ancien logement) compte un sous-sol à demi-enterré, à parement en moellons calcaires apparents, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Il est coiffé d'un toit en pavillon. Il présente à l'ouest un avant-corps montant de fond, avec toit à croupes et noues, et à l'est une extension en rez-de-chaussée coiffée d'une terrasse. A l'est de la centrale, le poste de transformation associe pan de fer et mur-rideau formé de plaques de béton posées verticalement.

-

Murs

- béton béton armé enduit

- calcaire moellon

- fer pan de fer mur-rideau

-

Toitstuile mécanique, béton en couverture

-

Étagesétage de soubassement, 1 vaisseau

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- toit en pavillon

- noue

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier droit en charpente métallique

-

Énergies

- turbine hydraulique

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Référence Patriarcheprésent sur POP

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

-

Bailly, D. Agent EDF. Liebvillers.

-

Garigues Gérard. Chef du Groupement d'Usines Doubs. Liebvillers.

Documents d'archives

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 336

Archives départementales du Doubs : 3 P 336 Cadastre de la commune de Liebvillers, 1830-1935

3 P 336 : Atlas parcellaire (2 feuilles), dessin (plume, lavis), par le géomètre du cadastre Girardier, 1830.

3 P 336/1 : Registre des états de sections, 1831.

3 P 336/2 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, [1833-1910].

3 P 336/3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910.

3 P 336/4 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1911-1934.

3 P 336/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1935.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : M 3044

Archives départementales du Doubs : M 3044 Travail et main d’œuvre, 1926-1930.

Mention du chantier de construction du canal de l’usine électrique à Saint-Hippolyte (1926). -

Archives départementales du Doubs, Besançon : 7 S 62

Archives départementales du Doubs : 7 S 62 Service hydraulique. Réglementation, autorisations de travaux, renseignements divers (An VI-1920).

Dossier Liebvillers (an 6-1920). -

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 764

Archives départementales du Doubs : Sp 764 Fonds des Ponts et Chaussées. Usines hydrauliques. Réglementation, autorisation de travaux, renseignements divers (1836-1913).

Dossier Liebvillers (1837-1912). -

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 819

Archives départementales du Doubs : Sp 819 Fonds des Ponts et Chaussées. Usines des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte (1922-1924) : ligne électrique entre la centrale du Moulin Neuf et l'usine projetée à Grosbois.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Archives départementales du Doubs : Sp 833 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1922-1923).

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 838

Archives départementales du Doubs : Sp 838 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Chute de Dampjoux (1925-1932).

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 839

Archives départementales du Doubs : Sp 839 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1923-1924) : concession de force hydraulique : enquêtes parcellaires.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1075

Archives départementales du Doubs : Sp 1075 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Soulce et Saint-Hippolyte (1919).

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Archives départementales du Doubs : Sp 1287 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1921-1928).

Bibliographie

-

Electricité de France. Unité de Production Est - GEH Jura-Bourgogne. Les aménagements hydroélectriques de la vallée du Doubs. - S.l. : Electricité de France, 2010. 4 p. : ill. ; 30 cm.

Documents figurés

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 764

Plan de l’usine de M Blondeau dite la Brasserie. Territoire de Liebvillers, dessin (plume, lavis), par le conducteur des Ponts et Chaussées Blache, 6 juillet 1838, 1/500, 31 x 83 cm.

-

1219 Saint-Hippolyte. - Vallée du Doubs [vue plongeante sur le bâtiment de la Brasserie], carte postale, s.n., s.d. [limite 19e siècle-20e siècle], Simon éd. à Maîche.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

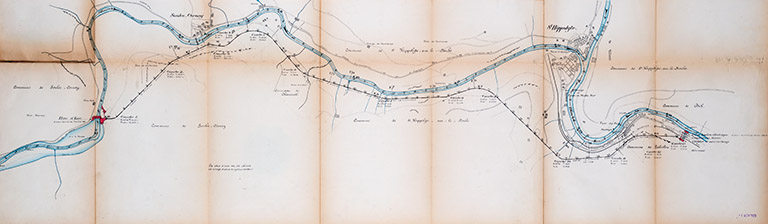

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte (Doubs). Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Carte au 1:50 000, dessin imprimé (plume), par Émile Andrié, s.d. [1920], 53,5 x 68 cm. Fonds de plan : carte d’état-major Montbéliard S.E. (révisée en 1913).

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 1er novembre 1920, 1/5 000, 42,5 x 252,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan parcellaire, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 1er novembre 1920, 1/5 000, 49,5 x 252,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Profil en long de la dérivation, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 1er novembre 1920, 1/5 000 et 1/500, 31 x 181 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

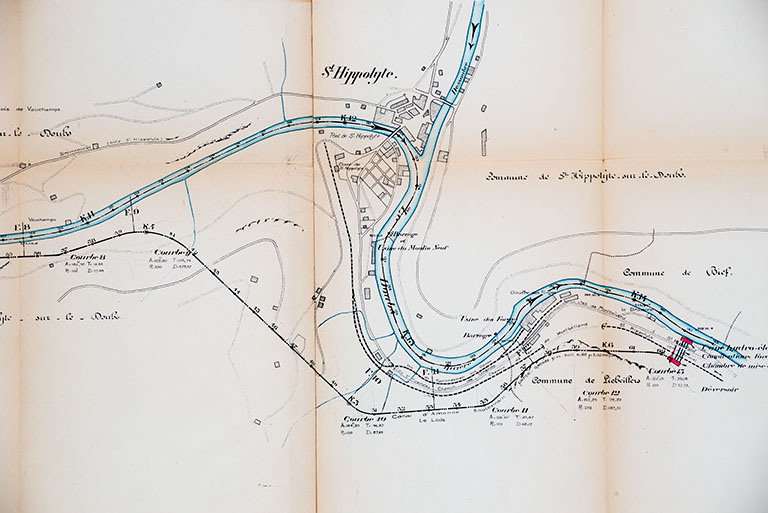

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan côté général, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/5 000, 48,5 x 240 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Canal d’amenée souterrain. Profils-type, dessin imprimé, par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/50, 31 x 85 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Ouvrage aval. Plan détaillé, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 70 x 84 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Ouvrage aval. Coupe en long, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 84,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Ouvrage aval. Coupe en travers, dessin imprimé, par Émile Andrié, 25 avril 1921, [1/50], 31 x 84,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Déversoir. Profil en long suivant l’axe, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 106 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. [Centrale]. Coupe en long, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, [1/50], 31 x 44 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Profils-type du souterrain, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/50, 31 x 63 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages aval. Plan de l’ensemble, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 71 x 173,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages aval. Profil en long de l’ouvrage, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 58 x 167,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages aval. Coupes en travers, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 39,5 x 97,5 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Chemin de grande communication n° 43. Pont pour la traversée des conduites forcées. Coupes en travers, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/50, 31 x 60 cm.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 831

Rivières du Doubs et du Dessoubre. Installations hydroélectriques de : Vaufrey sur le Doubs (en projet), Liebvillers sur le Doubs (existante), Dampjoux sur le Doubs (en projet), St-Hippolyte sur le Dessoubre (en projet) et station de pompage Doubs-Dessoubre (en projet). Étude d’aménagement et de fonctionnement coordonné de l’ensemble. Extrait de la carte au 1:50 000, plan imprimé (plume, crayon de couleur), par la Compagnie générale d’Électricité, Paris le 30 avril 1930, 31 x 57 cm.

Annexes

-

Centrale de Liebvillers. Fiche technique récapitulative en 2013

-

Relevé des plaques et inscriptions du groupe n° 4

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-

Parties constituantes

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-