Sonia Dourlot, photographe. Région Bourgogne-Franche-Comté, Service Inventaire et Patrimoine, 2014-2020

- patrimoine industriel, patrimoine industriel du Doubs

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays horloger (le) - Maîche

-

Commune

Charquemont

-

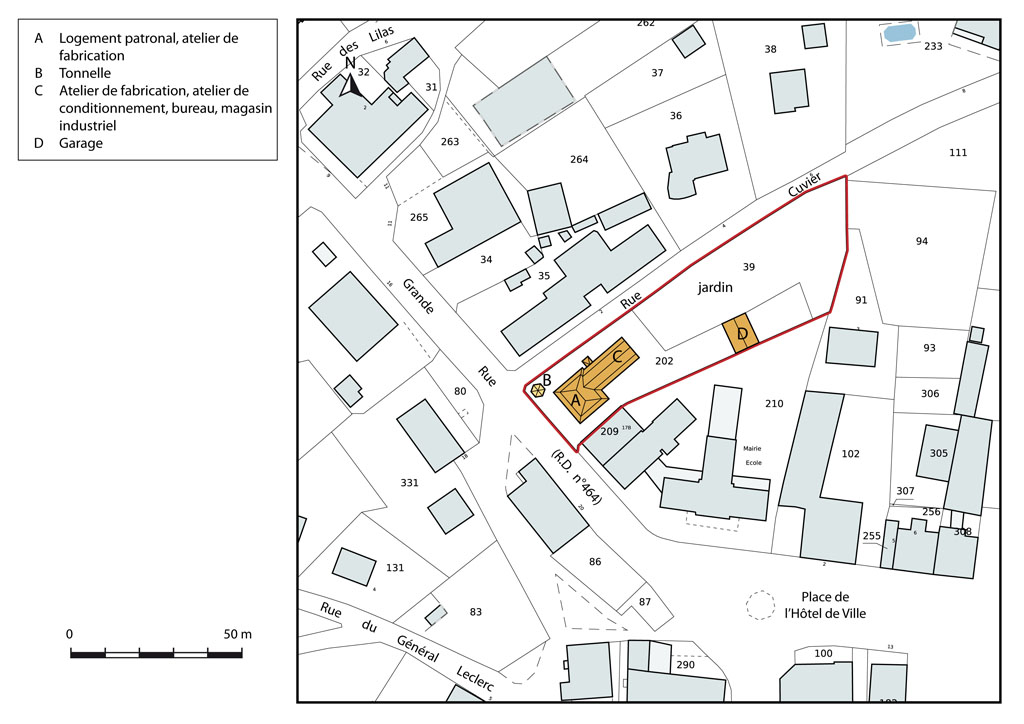

Adresse

13 et 15 Grande Rue

-

Cadastre

2014

AC

39, 202

-

Dénominationsusine d'horlogerie

-

Précision dénominationusine d'ébauches de montre, usine de montres

-

Appellationsusine Joseph Guillaume, usine Joseph Etevenard, usine Paul Bessot-Frésard et Fils, usine Veuve Émile Courtet et ses Fils

-

Destinationsusine de décolletage

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de conditionnement, atelier de fabrication, bureau, magasin industriel, tonnelle, garage, jardin, logement

A ses débuts, Joseph Guillaume (1865-1927) est "visiteur" (vérificateur) des établissements Binétruy, fabrique de verges et d'assortiments à ancre (échappements), aux 2 et 3 place de l'Hôtel de Ville. Il s'installe à son compte vers 1890 pour produire des roues d'ancre (avec une spécialité de roues Roskopf) ; son principal client est alors la maison Perrenoud, du Locle. Joseph est établi à l'étage de la forge Louvet (actuellement au 52 Grande Rue), où il travaille avec son frère Arsène. Ce dernier invente des machines, qu'il fait fabriquer par Victor Viénot, mécanicien à Rosureux, ou en améliore certaines, telle celle pour le fraisage des roues d'angle due à Mérade, de Frambouhans.

En 1904, Joseph (qui sera maire en 1925) fait construire, par un architecte suisse nommé Calame (par la suite basé à Besançon), sa maison au 13 Grande Rue avec, en retour au nord-est (au n° 15), une usine d'un étage. Il reprend en 1909 la maison Binétruy et en 1914 agrandit son usine en la surélevant d'un étage. La première guerre mondiale mobilisant les horlogers français, leurs homologues suisses décident de fabriquer eux-mêmes les pièces dont ils manquent alors, notamment les roues d'ancre. Les frères Guillaume perdent donc ce marché au début des années 1920. Toutefois Joseph achète deux entreprises qui vont permettre la reconversion de son affaire. La première, acquise à la fin de la première guerre mondiale, est une fabrique d'ébauches de montres de Cernier (Suisse), dont il ramène les machines à Charquemont (c'est certainement pour elle qu'il fait bâtir vers 1923, de l'autre côté de l'actuelle rue Cuvier, un atelier qui sera réutilisé - reconstruit ? - une décennie plus tard par la société Frésard-Vadam). Il devient en outre propriétaire de la SA l'Assortiment français (fabrique d'assortiments pour échappements à ancre), de Besançon, qu'il installe au deuxième étage de son usine. Il peut ainsi fabriquer l'ensemble de l'assortiment à ancre et des ébauches, et pratique le chablonnage (vente des montres en pièces détachées afin d'éviter de payer de trop forts droits de douanes à l'entrée en Suisse). Ces acquisitions doivent certainement beaucoup à l'aide de Joseph Etevenard, avec lequel il s'associe pour le montage de la montre (toujours au deuxième étage de l'usine). Etevenard (Pierre Antoine Joseph Arsène, né le 31 janvier 1885 au Russey), installé à Charquemont en 1906, s'y est remarié en octobre 1920 (1918 ?) avec Bernadette Appoline Célina Guillaume, de Bonnétage. Rentier (il est crédité après la guerre d'une fortune d'au moins 5 ou 6 millions de francs), il investit en 1922 des fonds importants dans l'affaire de Joseph Guillaume, alors en difficulté. Au décès de ce dernier (en 1927), il reprend l'affaire qui est alors la deuxième entreprise d'horlogerie de Charquemont, comptant jusqu'à 80 ouvriers et autant d'horlogers à domicile. Etevenard poursuit un temps la fabrication des ébauches de montres, sous les marques La Franc-Comtoise et La Montagne (pour cette dernière aux formats 8 lignes 3/4 pour les ébauches cylindre, 16 et 17 lignes pour celles à ancre), qu'il arrête face à la concurrence. Il fait faillite en 1932 à l'issue de la crise horlogère qui sévit alors et de placements hasardeux (dans la Société d'Emboutissages de Charquemont - maison Pagès au 13 rue de la Gare - et la scierie Thidric, de Maîche). La société, qui n'emploie que 16 ouvriers en mars 1930, ne fabrique plus que l'assortiment à cylindre jusqu'en 1948 ou 1949, date du déménagement de Michel Guillaume (fils de Joseph) à Besançon, où il s'installe comme fournituriste (il est attesté en 1950 au 7 rue des Frères Chaffanjon).

En 1937, l'étage ou les deux étages de l'usine sont repris par Paul Bessot (1873-1964) et ses fils André (né en 1903, époux d'une demoiselle Guillaume), Robert (né en 1904) et Paul fils (né en 1912). Marié à Constance Frésard (1881 ou 1882-1961), fille du fabricant d'assortiments à cylindre Aster Frésard, Paul était associé depuis 1911 avec ses beaux-frères Constant, Victorin et Joseph au sein de la société Frésard Frères et Bessot, installée au 6 rue des Lilas. Employant 17 ouvriers en 1939, il fabrique lui aussi des assortiments à cylindre et reprend l'activité de montage de montres de la société Guillaume. La Sarl Paul Bessot-Frésard et ses Fils est créée le 31 décembre 1937 (elle sera dissoute le 31 décembre 1960), avec un capital de 100 000 F en 1948 (1 200 000 F en 1949 ou 1950). Elle produit des montres sous les marques Loyal puis, à partir des années 1950, Diane : la fabrication s'effectue au 14 rue des Lilas dans l'habitation de Paul, le 15 Grande Rue abritant le siège social de la Sarl. Le déclin de l'assortiment à cylindre face à celui à ancre entraîne une reconversion progressive de l'activité au profit du pivotage (réalisation du pivot) pour les pièces mobiles des échappements à ancre. En 1954, les trois fils de Paul se séparent. Robert et Paul fils deviennent propriétaires d'un bâtiment au 16 Grande Rue (ancien atelier de Louis et Léon Feuvrier), où le premier a son atelier de réglage des balanciers spiraux (qui fermera au milieu des années 1960) et où le second poursuit la fabrication des montres Diane. André demeure dans les locaux, au premier étage, avec une dizaine de personnes et son fils Jean, lequel partira en 1965 travailler en Suisse (chez Zenith puis Dixi au Locle, Baumann aux Bois). Lorsqu'il livre en 1958 ses dernières pièces d'échappement à cylindre en suisse, André est alors le dernier sur Charquemont à assurer cette production. Il oeuvre aussi en sous-traitance pour les établissements Frésard-Panetton (de l'autre côté de la rue), pour Clérian au Russey, La Précision à Cluses (Savoie), etc. Son autre fils Claude lui succède, qui travaille seul et pratique au premier étage décolletage et pivotage pour réaliser des axes de balanciers de montres et autres pièces d'horlogerie. Il dispose pour cela au milieu des années 1970 de six machines à décolleter (quatre tours M7 Tornos et deux tours P4 Petermann) et d'une affuteuse Agathon. Son entreprise, qui compte parmi ses clients les sociétés HGT Petit-Jean (aux Fins), Cartier, Swatch ou Ronda AG, ferme au cours des années 2000 (elle dispose alors de huit machines à décolleter).

De son côté, Michel Guillaume a un temps loué la partie de l'usine lui appartenant à diverses sociétés : la moitié du rez-de-chaussée aux fabriques de bracelets pour montres des sociétés Famap (auparavant établie au 2 Rue Neuve), puis Becquard (d'Annecy) puis Boss (de Paris), l'atelier du deuxième étage à la fabrique de montres de Victor Jeancler (qui avait cédé en 1946 une partie de son affaire à la société Léon Cuenot et ses Fils, des Ecorces, et en remontera une autre au 5 rue du Chalet). Il vend au début des années 1950 sa part du site (le rez-de-chaussée de la maison et de l'usine, plus l'atelier du deuxième étage) à la famille Courtet. Celle-ci est à la tête d'une fabrique de montres et chronographes active jusqu'à la deuxième guerre mondiale dans la maison dite du Moine (23 Grande Rue) et issue de l'entreprise de sertissage d'Émile Courtet (1853-1940), frère de Louis (horloger rue des Cités, à l'origine de la société Courtet Frères et Cie). Cette affaire est exploitée par la Sarl Veuve Émile Courtet et ses Fils (au capital de 600 000 F puis 23 000 F), créée le 26 mars 1947 et propriétaire de la marque Eberjax. Avant d'acquérir les biens de Michel Guillaume, elle a quelques temps loué le dernier étage de la maison. Employant au maximum cinq ou six personnes, elle achète, du 1er septembre 1960 au 3 mars 1963, 3 910 ébauches dont 1 500 d'origine suisse (sociétés Schild et F.H.F. Landeron) et les autres françaises (Horlogerie de Savoie, Technic Ebauche et Cupillard). Elle cède ensuite la place à l'horlogerie bijouterie Courtet, qui s'établit dans un second temps dans un magasin construit juste à côté, au 17 Grande Rue. Actuellement, les ateliers sont désaffectés.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par travaux historiques, daté par source

-

Dates

- 1904, daté par travaux historiques, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Calamearchitecte attribution par tradition oraleCalameCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Calame. Architecte suisse, qui se serait installé à Besançon.

-

Auteur :

Le site comporte trois bâtiments : un pavillon destiné à l'habitation, un corps (usine) abritant les ateliers en retour à l'arrière et le garage. Les deux premiers ont des murs en moellons calcaires enduits. Ils comptent cinq niveaux : sous-sol (sous le pavillon) ou étage de soubassement (usine), rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et un étage en surcroît, desservis par des escaliers intérieurs (tournant à retours en bois) et extérieurs (droit en métal pour l'accès au rez-de-chaussée sur l'arrière de l'habitation, en pierre contre le mur pignon de l'atelier). Ils sont couverts de toits brisés associant tuile plate mécanique sur le brisis et zinc sur le terrasson : toit en pavillon pour le logement, à longs pans et pignon couvert au nord pour l'autre. La façade ordonnancée de l'habitation est percées de fenêtres jumelées évoquant les fenêtres horlogères, les murs gouttereaux de l'usine de grandes rangées de fenêtres multiples. Le garage est protégé par un toit à longs pans et pignons couverts, à couverture de tuiles mécaniques. La tonnelle, dans l'angle sud-ouest, a des murs en treillis et un toit octogonal recouvert de losanges de ciment amiante.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

- bois pan de bois

-

Toitstuile plate mécanique, tuile mécanique, ciment amiante en couverture, zinc en couverture

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage en surcroît

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés pignon couvert

- toit brisé en pavillon

- toit à longs pans pignon couvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en charpente

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en charpente métallique, en maçonnerie

-

Énergies

- énergie électrique achetée

-

Typologiesbaie multiple ; baie horlogère

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Référence Patriarcheprésent sur POP

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Ministère des Finances, Service du cadastre

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Charles Simon

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) CIM

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Ed. Lapie

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

- (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

-

Bessot, Jean. Fils d'André Bessot, horloger et décolleteur. Charquemont.

5 septembre 2014 -

Donzé, Jacques. Ancien horloger, historien de Charquemont.

2012-2014

Documents d'archives

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 20

Archives départementales du Doubs : 50 J 20 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1963.

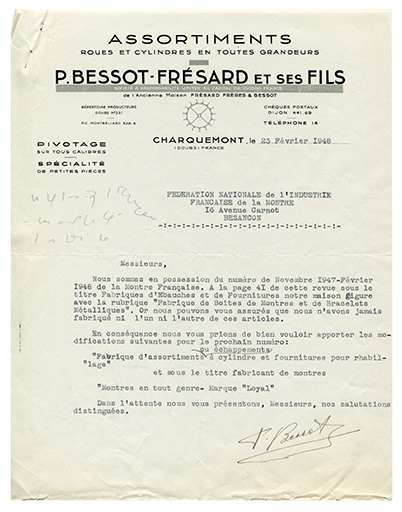

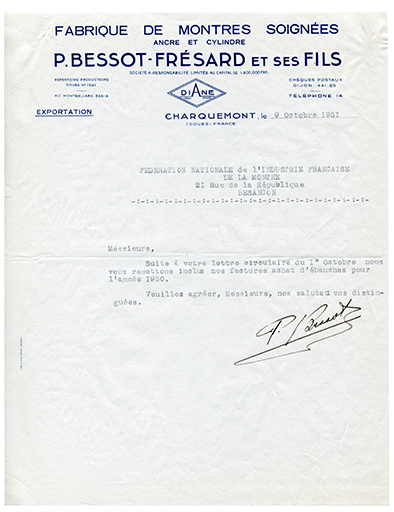

Dossier Bessot-Frésard et ses Fils (ancienne Maison Frésard Frères et Bessot), à Charquemont, 1948-1956. -

Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 25

Archives départementales du Doubs : 50 J 25 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1965.

Dossier Eberjax Montres (E. Courtet et ses fils), à Charquemont, 1948-1965. -

Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 28

Archives départementales du Doubs : 50 J 28 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1961.

Dossier Guillaume Michel (fabrique), à Charquemont, 1948-1951. -

Archives départementales du Doubs, Besançon : M 3044

Archives départementales du Doubs : M 3044 Travail et main d’œuvre, 1926-1930.

Fabrique Guillaume à Charquemont, en 1930. -

Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 128

Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.

- 3 P 128/1 : Registre des états de sections (1812).

- 3 P 128/2-3 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties [1823-1906].

- 3 P 128/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).

- 3 P 128/8-9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1963).

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : U 8283

Archives départementales du Doubs : U 8283 Liquidation judiciaire de Joseph Etevenard, fabricant d'horlogerie à Charquemont, 1931-1933.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 1132 W 56

Archives départementales du Doubs : 1132 W 56 Établissements classés (2e moitié 20e siècle).

Dossier des Ets Claude Bessot, à Charquemont (1975-1979). -

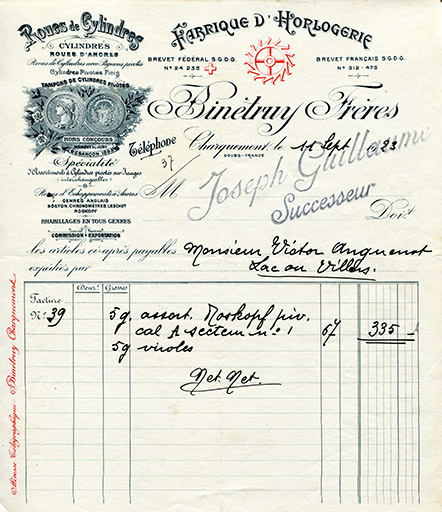

Collection particulière : Christian Patois, Frambouhans

Papier à en-tête de la fabrique d'horlogerie Binétruy Frères, limite 19e siècle 20e siècle. Surchargé par la mention Joseph Guillaume successeur et utilisé le 11 septembre 1923.

-

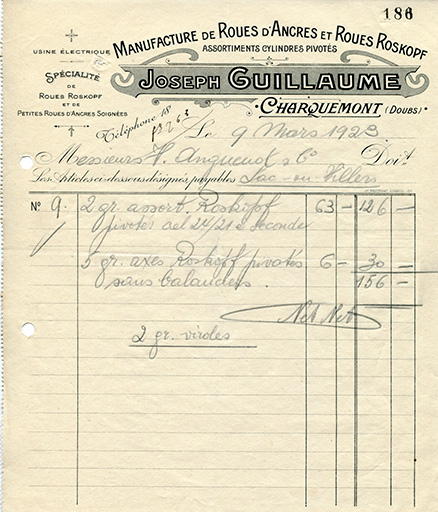

Collection particulière : Christian Patois, Frambouhans

Papier à en-tête de la manufacture de roues d'ancre et roues Roskopf Joseph Guillaume, 9 mars 1923.

-

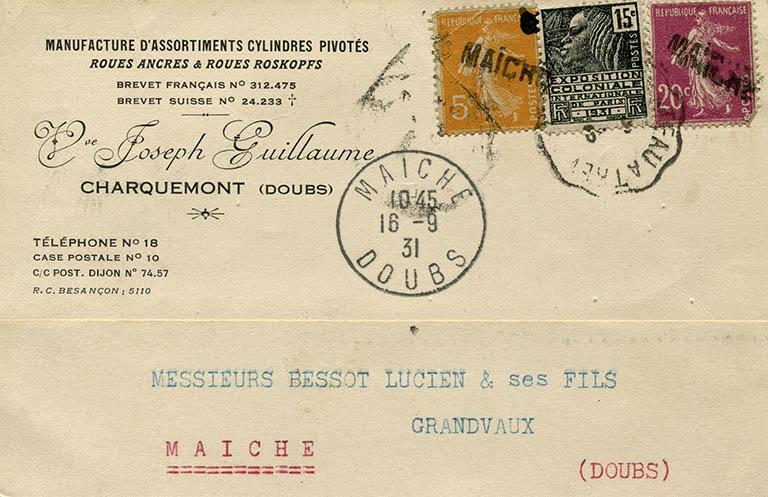

Collection particulière : Jean-Marie Bessot, Maîche

Carte à en-tête de la manufacture de roues d'ancre et roues Roskopf Veuve Joseph Guillaume, 16 septembre 1931.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 20

Papier à en-tête de la fabrique d'assortiments P. Bessot-Frésard et ses Fils, 23 février 1948.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 20

Papier à en-tête de la fabrique de montres P. Bessot-Frésard et ses Fils, 9 octobre 1951.

Bibliographie

-

Simonin, Michel. L'horlogerie au fil du temps et son évolution en Franche-Montagne, sur le plateau de Maîche. - Maîche : M. Simonin, 2007. 143 p. : ill. ; 30 cm.

P. 24, 27, 52 : ill. -

Sornay, Lionel. Prosopographie des entreprises horlogères et de leurs financeurs sur le plateau de Maîche 1925-1973. - Besançon : Université de Franche-Comté, 2003. 56 p. : ill. ; 30 cm. Mém DEA : histoire industrielle : Besançon : 2003 ; 51.

P. 39-40. -

Vuillet, Bernard. Entre Doubs et Dessoubre. Tome III. Autour de Charquemont et Damprichard, d'après la collection de cartes postales de Georges Caille. - Les Gras : B. Vuillet, Villers-le-Lac : G. Caille, 1991. 243 p. : cartes postales ; 31 cm.

P. 108-109, 123, 128-132 : ill.

Documents figurés

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 681

Plan cadastral parcellaire de la commune de Charquemont [...] terminé sur le terrain le 24 juin 1811 [...] par M Vial géomètre du cadastre.

-

Collection particulière : Jean Bessot, Charquemont

[Portrait de Joseph Guillaume], photographie, par Jean Fin (à Paris), s.d. [1er quart 20e siècle, décennie 1920 ?].

-

Usine électrique Joseph Guillaume [vue d'ensemble depuis le sud], dessin imprimé (papier à en-tête), s.n., s.d. [1906]. Publié dans : Simonin Michel. L'horlogerie au fil du temps et son évolution en Franche-Montagne, sur le plateau de Maîche. - Maîche : M. Simonin, 2007, p. 24. Egalement dans : Vuillet, Bernard. Entre Doubs et Dessoubre. Tome III. Autour de Charquemont et Damprichard. - Les Gras : B. Vuillet, Villers-le-Lac : G. Caille, 1991, p. 128.

-

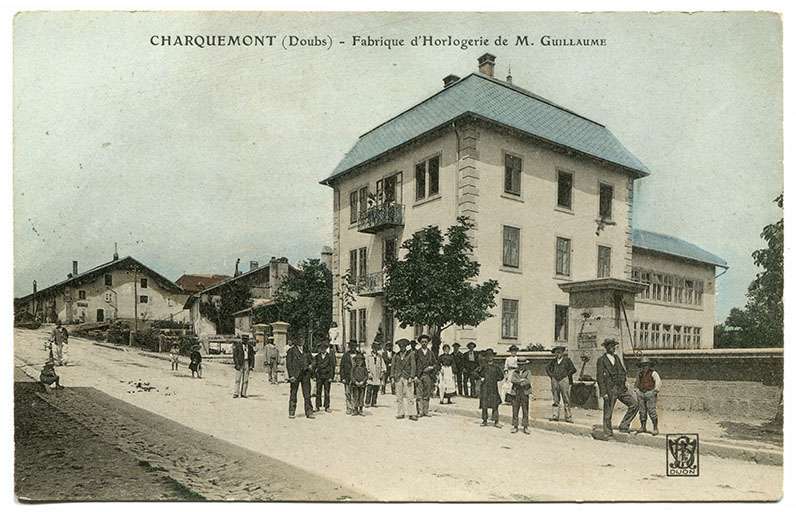

Collection particulière : Michel Cheval, Charquemont

Charquemont (Doubs) - Fabrique d'horlogerie de M. Guillaume, carte postale, s.n., 1912. Publiée dans : Simonin Michel. L'horlogerie au fil du temps et son évolution en Franche-Montagne, sur le plateau de Maîche. - Maîche : M. Simonin, 2007, p. 27.

Avant la construction du deuxième étage carré sur l'usine. -

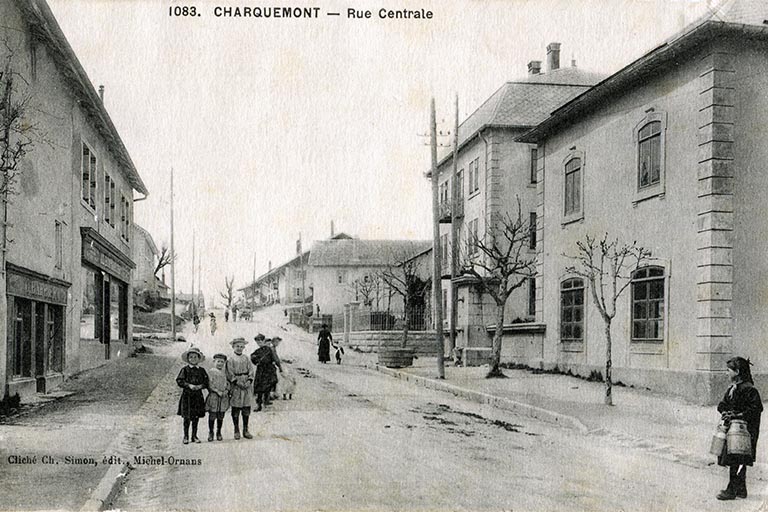

Collection particulière : Jacques Donzé, Charquemont

1083. Charquemont - Rue centrale, carte postale, par Ch. Simon, s.d. [1er quart 20e siècle], Simon éd. à Maîche et Ornans. Egalement publiée dans : Vuillet, Bernard. Entre Doubs et Dessoubre. Tome III. Autour de Charquemont et Damprichard, 1991, p. 110.

-

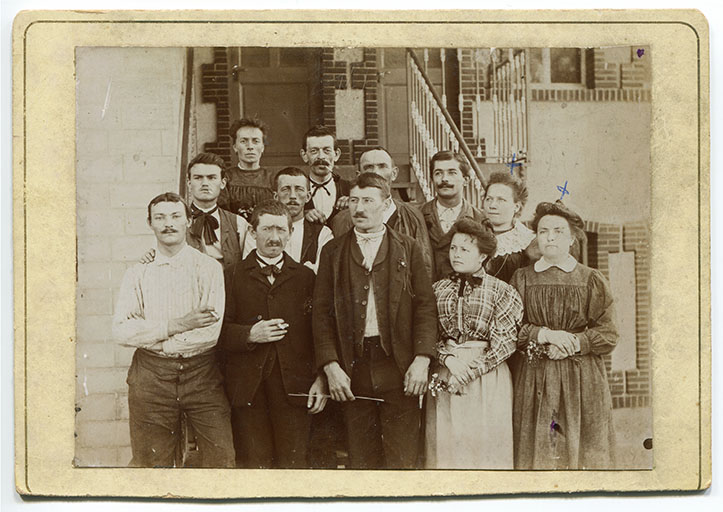

Collection particulière : Michel Cheval, Charquemont

[Une partie du personnel de l'usine Guillaume, devant l'escalier sud-ouest de l'atelier], photographie, s.n., s.d. [décennie 1910 ?]. Sont distinguées par une croix Stéphanie Cheval (en haut), soeur du père de Louis Cheval (Aimé), et Marthe Perrière, soeur de sa mère.

-

Collection particulière : Jacques Donzé, Charquemont

Charquemont (Doubs). 11059 - Vue aérienne [depuis l'ouest], carte postale, s.n., s.d. [entre 1950 et 1955], Éditions aériennes Cim, Combier impr. à Macon.

-

Collection particulière : Jacques Donzé, Charquemont

En avion au-dessus de... 2. Charquemont (Doubs) [le quartier de la mairie vu du sud], carte postale, s.n., s.d. [années 1960 ?], Lapie éd. à Saint-Maur.

-

Archives départementales du Doubs, Besançon : 1132 W 56

Implantation des machines – Juin 1979, dessin (tirage), s.n. [par Claude Bessot ?], 21 x 29 cm, sans échelle (coté).

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-