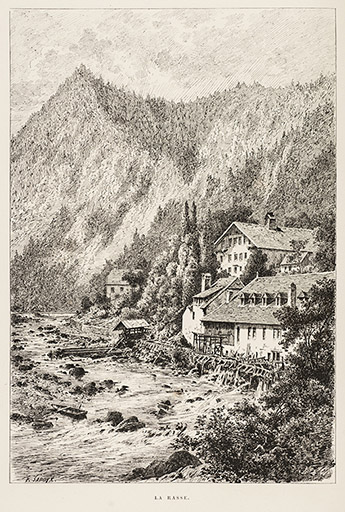

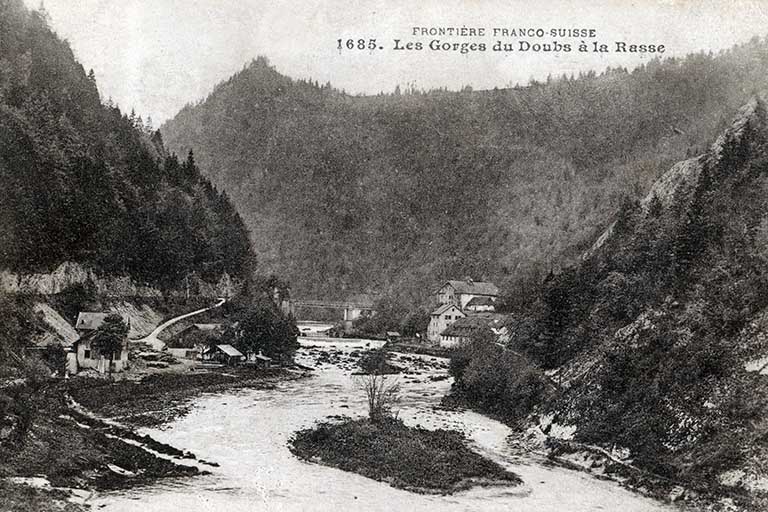

Les activités anciennes

Le 20 octobre 1658, François Rondot dit Gondenot (1630-1688) obtient d’Henriette de Cusance, marquise de Varambon, le droit d’utiliser les cinq sixièmes de l’eau du Doubs à la Rasse de Blancheroche et d'y rebâtir deux moulins (en fait une forge de maréchal et une ribe) détruits lors de la guerre de Dix ans. Rondot, qui s'est marié l'année précédente avec Françoise Bouhelier, fait partie d'une famille d'industriels installés en 1613 au Bief d’Étoz, commune de Charmauvillers (à cette date, son père Jean, originaire de Courtefontaine, obtient l'acensement de la forge et du moulin acheté en 1582 par Claudine de Rye, marquise de Varambon, comtesse de la Roche ; l'établissement passera ensuite à son fils aîné Jacques, 1620-1701).

Les moulins de la Rasse sont tenus en 1685 par le fils aîné de François, Jean François, puis en 1700 par son petit-fils, Ignace, marié à Anne-Marie Bouhelier. L’aîné des enfants d’Ignace, Jean François (1707-1784), marié à Marie Thérèse Bouhelier, est maître teinturier à la Rasse et son frère, Etienne François (1709-1784), y est meunier. La teinturerie passe à Claude Joseph (1737-1799), l’aîné de Jean François, peu avant la Révolution puis au moment de la Révolution à son fils Joseph Désiré (1775-1815), marié à Marie Joseph Cattin, originaire des Bois (Suisse). Le moulin, lui, est aux mains d’Etienne Joseph (1736-1783), cousin de Claude Joseph, puis de son fils Pierre Joseph (1760-?). Ce dernier y possède en 1793 un moulin à quatre tournants, deux ribes, une huilerie, une scierie, une forge à trois fourneaux, deux maisons et deux greniers à grains.

Lors de la confection du cadastre napoléonien en 1811-1812, les Rondot sont encore présents sur le site. Désiré est toujours propriétaire des parcelles A 117, 118, 120 à 123 (la 121 est une maison) et 133 à 136 (133 usine de teinturerie), qui passent ensuite à son fils Marcel (1806-1875), marié à Jeanne Généreuse Mougin. Xavier (Etienne François Xavier) tient les parcelles 109 à 112 (110 maison), 115, 116, 119 (scierie), 124 à 132 (126 et 129 maisons, 132 moulin avec deux roues hydrauliques dessinées), 137 et 138. Il en vend tout ou partie le 5 octobre 1816 (Me Faivre, notaire à Trévillers) à Jean Pierre Claude, du bailliage de Saignelégier (Suisse), puis, ayant ainsi réglé ses dettes, les reprend en location.

Moulin, martinet, taillanderie, scierie, teinturerie, laminoir

Les biens de Xavier Rondot passent en 1835 à la famille Joliot puis, dix ans plus tard, à Auguste Humbert-Brand, de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci reconstruit en 1845-1846 le moulin (A 132) qui, incendié en 1841 ou 1842, est dorénavant porté comme moulin, martinet et logement ; en 1848-1849, il augmente la maison A 129 d'une teinturerie. La statistique de l'utilisation de la force motrice des eaux publiée dans l'Annuaire départemental du Doubs pour 1852 lui attribue une taillanderie à deux roues hydrauliques, en chômage. La même statistique signale aussi, sans plus de précision de lieu, un moulin à trois paires de meules et trois tournants exploité par Léonard Erard, la teinturerie Joly ("nouvel atelier, peu d'importance") et la scierie à deux lames tenue par Journot.

En 1877, Fritz Humbert demande un secours du gouvernement pour réparer le barrage de son usine, abîmé par les crues de janvier (il avait déjà reçu un tel secours une quinzaine d'années auparavant pour le canal). Son fondé de pouvoir, le notaire Roy de Damprichard, met en avant l'utilité pour le pays de cette usine "soit pour la mouture des grains, soit pour le débit des bois en planches". Il ajoute qu'Humbert, fils d'un fabricant d'horlogerie suisse établi à La Chaux-de-Fonds ("riche d'environ 120 000 fr." et qui partagea sa fortune entre ses deux enfants), "a éprouvé des pertes considérables par suite de la crise qui éprouve en ce moment l'industrie suisse". Le conducteur des Ponts et Chaussées Prélot nuance : "Actuellement la fortune du fils est réduite à néant, non seulement par suite de la crise horlogère dont il a subi le choc ; mais encore le luxe princier de la maison Fritz-Humbert depuis longtemps en marquait la chute". Toujours est-il qu'en situation de quasi faillite, ce propriétaire a choisi de vendre la Rasse le 26 avril 1877.

De fait, le cadastre enregistre un changement en 1880 : les bâtiments sont alors portés au nom de Charles Delétraz, également de La Chaux-de-Fonds, qui, selon la matrice cadastrale, édifie l'année même un atelier de laminage sur la parcelle A 129 (à cette date, la parcelle A 126 est signalée comme maison et teinturerie).

Moulin, scierie, laminoir et horlogerie

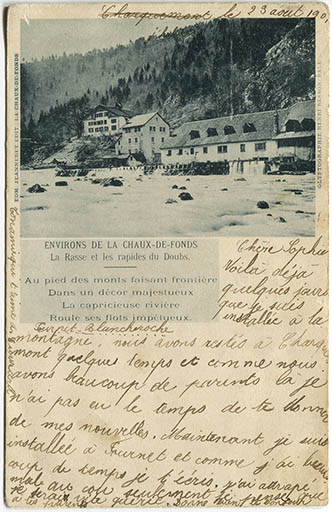

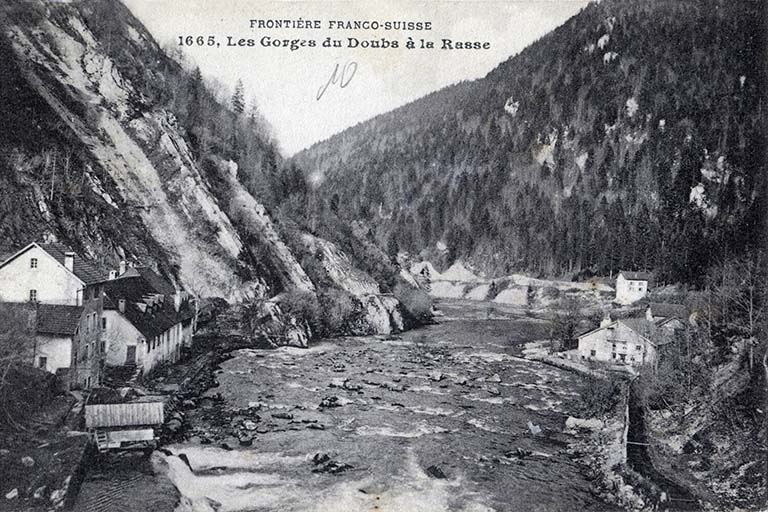

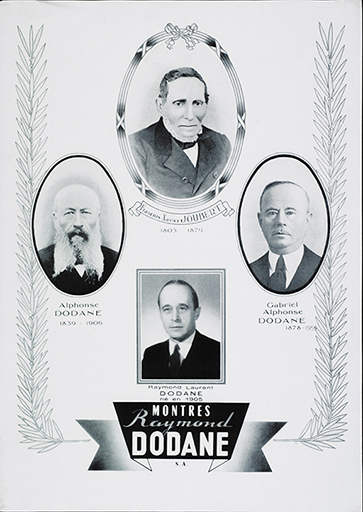

En cette deuxième moitié du 19e siècle, la Rasse est un site important où coexistent et se succèdent diverses sociétés. Ainsi, l'une des premières fabriques d'horlogerie de la zone y aurait-elle été fondée en 1857 par François Joubert (François-Xavier Joubert, 1805-1879), fils de Nicolas Joubert et de Marie Thérèse Geneviève Mougin, associé à Alphonse Dodane (1839-1906), marié à sa fille Cécile Joubert. Premier maire de la commune créée en 1874, marié à Émilienne Bouhelier, François-Xavier est commerçant au village. Le 25 janvier 1853, il avait demandé (proximité de la frontière oblige) à l'administration des douanes l'autorisation d'ouvrir à Fournet-Blancheroche "un atelier de fabricant de roues de cylindres pour montres", autorisation accordée par l’arrêté préfectoral du 23 février suivant (qui limitait par ailleurs le nombre d'ouvriers à huit). Cet atelier est donc transféré en 1857 à la Rasse. Par la suite, son fils Albini (1847-1898), époux d’Élisa Cattin, est associé à la gestion de l'usine. Après la guerre de 1870, ce dernier s'attache les services de Louis Mougin (1846 ou 1850-1911), marié à Mélina Etevenard, qu'il débauche de l'entreprise Dupommier et Marguet, de Villers-le-Lac, où travaille Hippolyte Parrenin. Louis devient directeur de l'unique fabrique d’ébauches et de montres en métal de Fournet-Blancheroche qui, dans les années 1880, occupe 39 ouvriers (travaillant 11 heures par jour). Ce chiffre ne concerne peut-être que l'atelier construit par Albini en 1881 au village : dans d'autres sources, il est question de 100 à 120 personnes. En 1880 d'ailleurs, la chambre de commerce de Besançon écrit au maire de Fournet-Blancheroche : "D'après ce qui nous est rapporté, l'industrie horlogère a pris dans votre localité une certaine expansion. Près de 200 ouvriers s’occupent de la fabrication des pièces détachées. À côté de cela il existe un atelier pour la spécialité des remontoirs." Notons que la famille Mougin était déjà présente à la Rasse, vraisemblablement en raison de ses liens de parenté avec les Joubert. Florentin Mougin (1791-1871), fermier aux Galliots, y a cédé la place à ses fils : Séraphin (marié à Julie Bory), Constant (marié à Métiline Claude), Auguste (marié à Julie Bouhelier) et leur demi-frère Jules (marié à Zéline Claude).

Une autre industrie y est signalée dans les années 1870 : Pierre Wyss (de retour de Suède) et un certain Taubert installent en 1873, dans le bâtiment cadastré A 129, une petite usine dans laquelle ils réalisent "le laminage des aciers et autres métaux à convertir en fournitures d'horlogerie" (ils fabriquent certainement des ressorts de montre, par laminage à froid). Réglementée par arrêté préfectoral le 2 mai 1876, leur affaire est en 1880 déplacée au Saut-du-Doubs, sur la commune des Brenets en Suisse (détruit par un incendie en 1906, l'atelier sera transféré à Courrendlin, canton du Jura, puis en 1931 à Pratteln, canton de Bâle-Campagne ; la société Wyss sera par ailleurs aussi attestée à Héricourt à partir de 1908 environ et à Gray à partir de 1939).

Le rapport de police du brigadier de gendarmerie Charles Démésy, qui vient constater les dégâts de la crue du 28 décembre 1882, permet d'avoir un aperçu des industries présentes. Il signale que Delétraz est "propriétaire de cinq maisons situées sur le territoire français et sur le bord de la rivière le Doubs, commune de Fournet. Une de ces maisons [A 119] consistant en une scierie mue par l'eau a été complétement enlevée par le courant. On ne remarque plus aucune trace pouvant établir qu'il y a eu une maison en cet endroit ; cette scierie était exploitée par le n[omm]é Pillot (Auguste), âgé de 53 ans, scieur au hameau de la Rasse, qui est sans fortune et se trouve à ce moment sans travail ; de plus il lui a été enlevé une certaine quantité de bois scié en planches, plateaux et autres. Une autre maison comprenant une petite usine (laminoirs) [A 129], qui occupait de cinq à six ouvriers, mais qui depuis quelques temps était fermée, se trouve située sur le courant un peu plus bas que la scierie désignée ci-dessus. La roue en bois qui faisait mouvoir cette petite usine est fortement endommagée ainsi que la conduite d'eau construite en planches. La roue qui faisait mouvoir un moulin [A 132] qui est dans une maison un peu plus bas se trouve aussi endommagée et ce moulin qui est exploité par un n[omm]é Vuillemain (Charles), 51 ans, meunier à la Rasse, et appartenant toujours au même propriétaire Delétraz (Charles) sera par suite des dégâts quelques temps sans pouvoir fonctionner ce qui causera un préjudice au locataire n[omm]é Vuillemain (Charles). Un n[omm]é Geiger Jean, 54 ans, horloger demeurant dans la maison sus-dite, déclare que le courant lui a enlevé une barque presque neuve". Il est étonnant qu'il ne soit pas question d'atelier d'horlogerie (seuls les dégâts aux bâtiments - les ateliers se trouvaient à l'étage - et aux moteurs auraient-ils été notés ?) mais Delétraz estime tout de même son préjudice à 15 000 F (il faut notamment reconstruire le barrage) contre 300 F pour Pillot, 100 F pour Vullemain et 40 pour Geiger.

Développement de l'activité horlogère

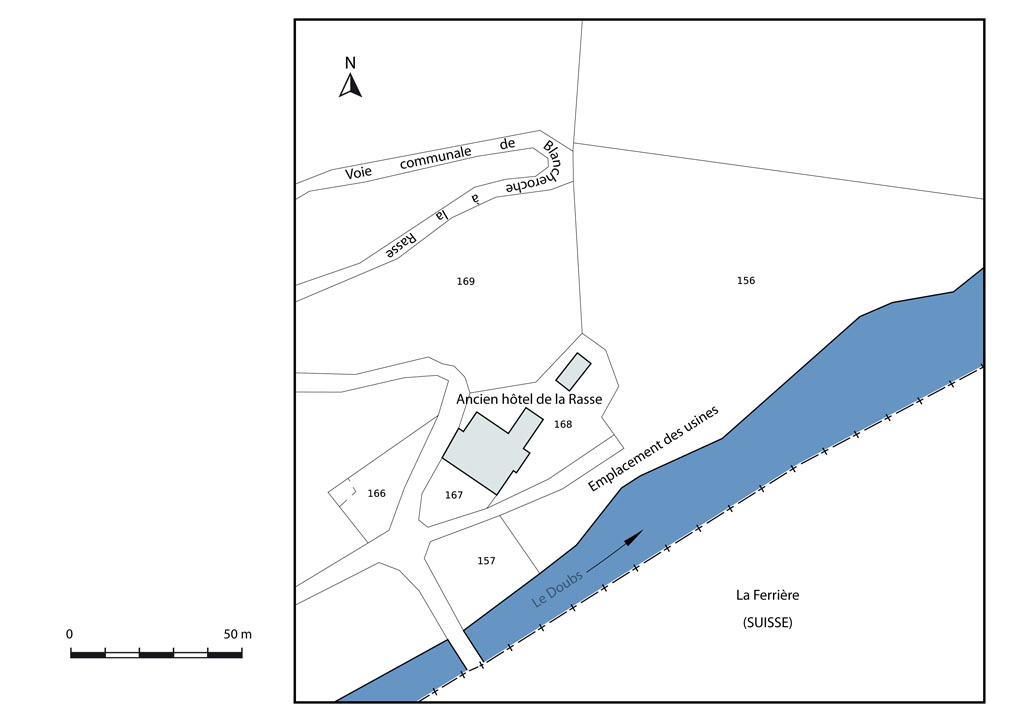

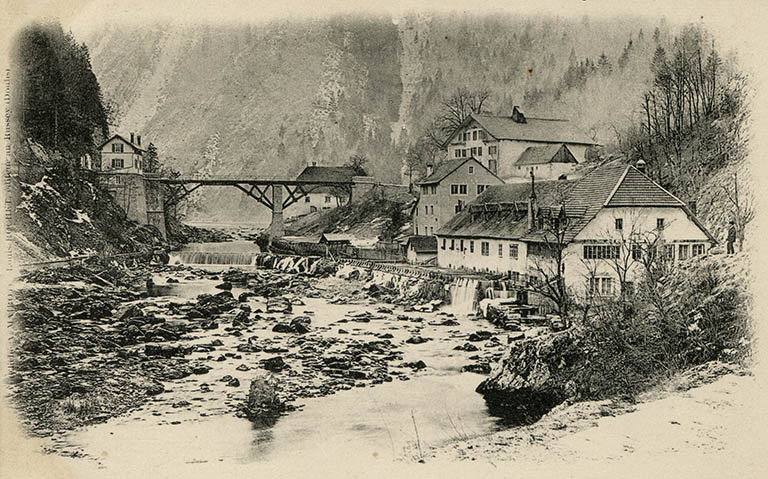

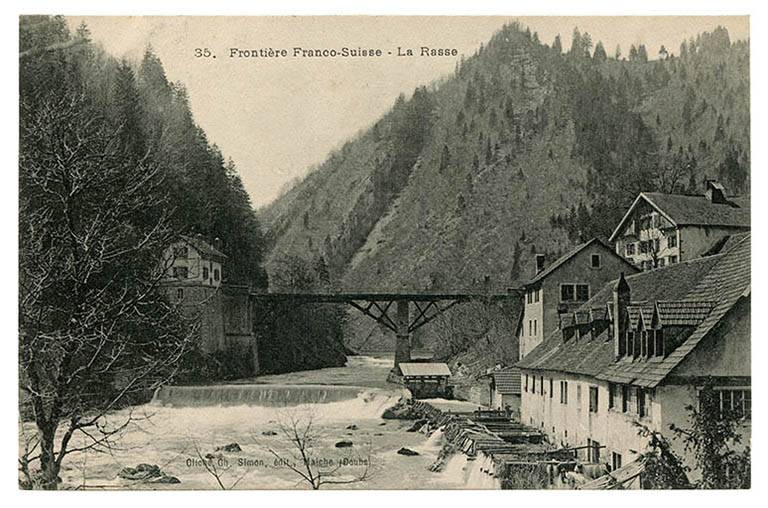

Le site passe en 1885 à six associés : les frères Joubert (Albini, Auguste et Léon), Charles Roy, Alphonse Dodane et François Anguenot (remplacé en 1887 par Paul Loichot). Dans une note historique non datée (vraisemblablement rédigée durant les années 1940), Gabriel Alphonse Dodane (l'un des fils d'Alphonse) fait état d’Albini, Léon, Auguste et Maria Joubert, de Dodane et de Léon Anguenot qui, avec l’accord de ses associés, revend immédiatement sa part à Charles Roy. Les associés achètent à Marcel Rondot sa maison (A 121) et sa teinturerie (A 133), entérinant la disparition de cette famille sur le site. Toutefois, Albini fait faillite fin 1887 ou début 1888, ruiné - dit-on - par la malhonnêteté de son comptable (qui détourne 65 000 F or) et par la perte d'un chèque important. L'association est dissoute et son frère Léon (1855-1895) prend la suite. Un partage intervient en 1889. Selon le cadastre, Léon reste propriétaire des lieux, à l'exception de la maison cadastrée A 121 attribuée à Roy et de celle cadastrée A 126 (dont il conserve cependant la partie dévolue à la teinture), qui passe à Dodane et sera signalée comme auberge en 1894 et hôtel de la Rasse en 1896. Pour sa part, Gabriel Alphonse Dodane résume ainsi le partage : les moulins et laminoirs vont à Auguste et Maria Joubert, la fabrique d’ébauches reste à Albini, la scierie va à Charles Roy, Dodane hérite de prés et d’un hôtel.

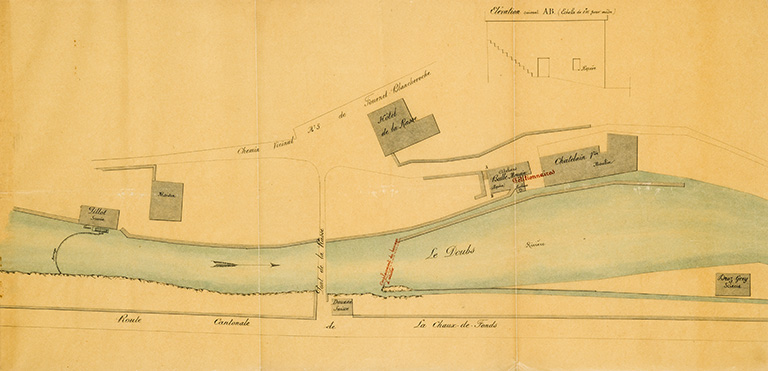

Léon Joubert revend le site dès l'année suivante : le bâtiment du laminoir (A 129) à Camille Bulle, de Charquemont, qui le transforme ou le démolit en 1901, et les autres constructions à Arsène Châtelain (1849 ou 1851-1895), également de Charquemont. Selon une autre source, Joubert aurait vendu à Louis Mougin un établissement alors signalé comme "forges, aciéries et laminoirs" et ce dernier se serait associé vers 1890 avec Bulle, horloger venant de Rosureux, et MM Châtelain et Gigon, fabricants de boîtes de montre métalliques. Toujours est-il que de l'usine sortent ébauches, finissages (rouages) et remontoirs de montre. Bulle et Châtelain déposent plainte en 1893 contre un nommé Droz-Grey qui, pour relancer une scierie attestée autrefois, a creusé côté Suisse un canal dérivant trop d'eau à leur goût (il a aussi rétabli en aval de leur usine l'ancienne passerelle Dupré franchissant le Doubs, qui sera supprimée après la construction du pont en bois cette même année 1893). Le 10 mars 1896, le barrage (long de 23 m) est de nouveau enlevé par une crue exceptionnelle et doit être reconstruit. Le plan alors réalisé montre que l'atelier Bulle-Mougin (A 129) dispose d'une turbine et que le moulin en aval appartient à la veuve Châtelain (marié en 1880 à Arsène Châtelain, Cécile Maillot - 1860-1946 - est, par son remariage en 1896 avec Ermand Corneille, à l'origine de la maison Châtelain-Corneille, à Charquemont). Équipé de quatre paires de meules, l'établissement est exploité par le meunier Arnoux (il est question en 1905 de Paul Renaud).

Au début du 20e siècle, la municipalité refuse l'électrification proposée par la Société des Forces motrices du Refrain, dont la centrale située 5 ou 6 km en aval est inaugurée à la fin août 1909 (de fait, la commune ne sera desservie qu'en 1922-1923). Cette décision pénalise la société Mougin qui, pour se développer, n'a d'autre choix que de partir : elle s'établit en 1905 à Damprichard dans l'ancienne usine de l'un de ses clients, Léon Péquignot, qui vient d'être reprise par la veuve de Césaire Bourgeois, Stéphanie Roch. Louis Mougin s'associe avec Victor Jeambrun, devenu son gendre en 1911, et tous deux vont employer 150 à 200 ouvriers à la fabrication d'ébauches et de montres finies (sous la marque MJ) jusqu'à l'absorption de leur affaire par la société Joseph Jeambrun (frère de Victor) et leur déménagement pour Maîche en 1921. Autre déménagement vers 1905 : celui de l'entreprise Dodane, qui part s'établir à Morteau, au 38 rue de l'Helvétie. Henry-Louis Belmont signale en outre, sans préciser de date, que la fabrique d'ébauches de la Rasse est un temps reprise par un Girardot, "parent et ensuite associé des Cupillard, qui s'installeront plus tard à la Courpée, à Villers-le-Lac" (la société Cupillard-Girardot et Cie emploiera 80 personnes au bourg en 1912). Par ailleurs, un papier à en-tête de 1914 indique que Léon Arnoux, fabricant de ressorts d'horlogerie à Charquemont, a son atelier à la Rasse.

Déclin et destruction du site

La construction de la centrale du Refrain et le départ de l'entreprise Mougin entraînent le déclin du site. En 1909, la Société des Forces motrices du Refrain succède à la famille Châtelain (qui avait cherché dès 1901 à vendre l'établissement). Créée en 1906 par divers industriels, ingénieurs et administrateurs (dont la Société des Forces électriques de la Goule qui possède la centrale du même nom établie en 1893 sur la rive droite du Doubs, dans la commune du Noirmont en Suisse), celle-ci a pour objet la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur la commune de Charquemont. Cette centrale doit être alimentée par une prise d'eau utilisant le barrage de la scierie du Refrain, sur la commune de Fournet-Blancheroche, et c'est pour éviter toute contestation en matière de régime des eaux et se mettre "à l’abri des revendications de la Suisse dans cette partie du Doubs" que la société acquiert les usines de la Rasse, en amont de la retenue d'eau qu'elle va créer. Elle prévoit de les conserver et de les louer à la condition que l’usinier n’utilisera l’eau que lorsque la centrale n’en aura pas besoin. Elle achète donc aussi le laminoir de Camille Bulle (A 129) et la scierie (A 119) qu'Alcide Pillot vient de construire vers 1895. De fait, les bâtiments sont désaffectés et certains seront démolis vers 1936-1937 (A 119 et A 132).

La société avait un temps envisagé de les remplacer par une centrale hydroélectrique. Le projet de cahier des charges du 25 novembre 1931 soumis à l'administration fait état d'une chute possible de 9,50 m en eaux moyennes, d'où une puissance maximum brute de 1 860 kW (puissance disponible : 1 300 kW) et une puissance normale brute de 875 kW (puissance normale disponible : 612 kW). La prise d'eau est prévue dans le barrage, pour un débit maximum de 20 m3/s, alimentant via une canalisation en charge en béton armé (de 467 m de long et 3 m de diamètre) deux turbines Francis à chambre ouverte de 1 250 et 750 ch, tournant à 250 tr/mn, chacune entrainant un alternateur triphasé. Ce projet, d'un montant de 3 600 000 F, témoigne des nombreuses propositions et contre-propositions qui agitent alors les milieux des sociétés électriques françaises et suisses (ainsi que les services de l'État chargés d'instruire les demandes) sur la question de l'aménagement hydraulique du Doubs (voir le dossier sur les centrales électriques du Haut-Doubs). Il demeure sans suite, peut-être à cause du relèvement en 1940 du niveau du barrage du Refrain, en aval (le cadastre signale tout de même vers 1935, comme construction neuve, un barrage avec turbines à l'emplacement de la scierie A 119, établissement qui comptait en 1930 22 ouvriers dont 16 étrangers, en majorité des Suisses).

Le site de la Rasse avait déjà fait l'objet d'autres études, également sans suite. Ainsi, la Société des Forces motrices du Haut-Doubs demandait le 31 octobre 1917 une concession de prise d’eau pour l’exploitation de deux usines hydroélectriques à établir aux Gaillots (commune de Fournet-Blancheroche) et à Vaufrey. La première nécessitait la création d'un barrage réservoir à la Rasse, juste en amont du pont de Biaufond, créant une chute de 95 m donnant une puissance brute de 33 000 ch à la centrale. La demande de concession du 3 mai 1923 émanait de la Compagnie générale d’Électricité (54 rue de la Boétie, Paris 8e) et de la Banque suisse des Chemins de Fer. Portant sur trois chutes (au Saut-du-Doubs, au Châtelot et à la Rasse), elle entraîna la création d'une Commission internationale du Haut Doubs et aboutira une trentaine d'années plus tard à la construction du barrage du Châtelot.

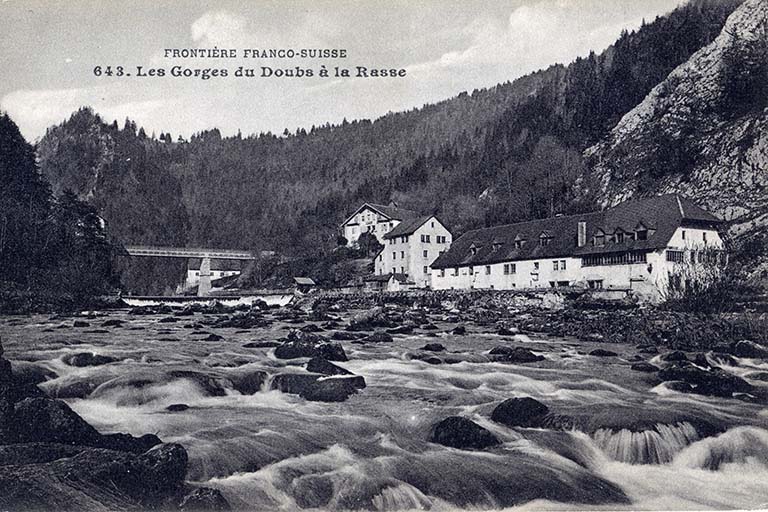

Actuellement ne subsistent sur le site que les habitations autrefois acquises par Charles Roy et par Alphonse Dodane, cette dernière toujours hôtel-restaurant de la Rasse.

Poupard, Laurent. Chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 1987-